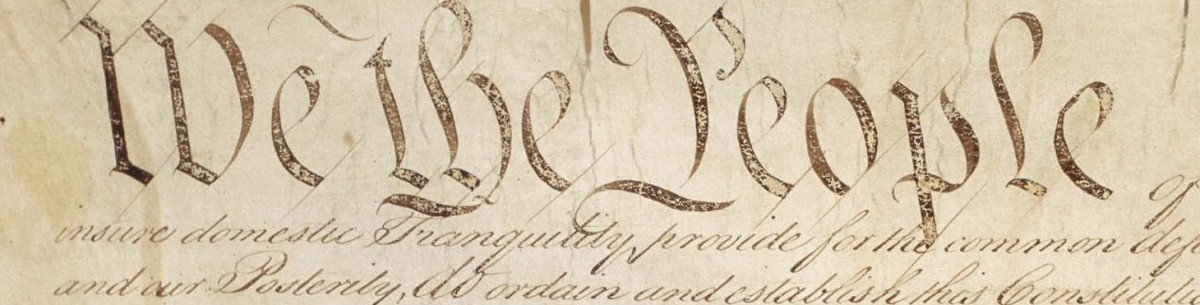

利求同:“我依然信赖着人民”

利求同:“我依然信赖着人民”

报载国人的人均阅读量每年仅0.7本,大大低于邻邦(据说韩国是7本,日本更高达40本),原因很多,但公共图书馆匮乏、服务不便肯定是一个。专业化管理、馆藏丰富、资金充足的公共图书馆真是太少了。所以我每次到纽约,都要看一看那儿的公共图书馆;我以为那遍布全市各个街区的图书馆系统,是可以当作我们的理想,即缓慢成长的中国公民社会的理想的。纽约之为文化艺术的世界大都市,纽约市民的综合素质之高,都体现在这一理想每天的实现之中了。

纽约公共图书馆创建于一八九五年,主馆坐落在曼哈顿第五大道/四十二街。主楼的设计揉合了文艺复兴和十九世纪法国学院派建筑风格,外观庄严宏伟,正门宽阔的台阶两旁,各立一尊田纳西粉红大理石雄狮,出自雕塑家爱德华·波特之手。南边那头狮子习称“耐心”,北边的叫“坚毅”,象征求知者的品格,也是这座知识殿堂实施的民主与公平原则的见证。经过一个多世纪的发展,今天,图书馆拥有276万读者证持有人;每年接待读者4,175万人次,包括2,541万互联网借阅人次。馆藏文献5,100万件,并以每周万件的速度增长。它的四个研究型图书馆和八十六个社区分馆,每年举办二万八千个展览、讲座和学习班活动,图书馆员回答六十一万二千个咨询问题。如此庞大的机构,一切服务免费且有条不紊,百年如一日,是如何做起来的呢?答案是:纽约公共图书馆阿斯特—列诺克斯—提尔顿基金会,一个非盈利组织。这或许有点儿出人意料,因为公共图书馆大多是公办的,资金主要靠政府拨款。为什么纽约公共图书馆一反常例,取非盈利组织的营运模式呢?

非盈利组织是民间社团的一种;民间社团,则可说是美国民主政治和社会生活的基本单元。这一点,一百六十年前,法国政治家与史家托克维尔(Alexis de Tocqueville, 1805~1859)就有细致的观察:“无论什么地方,新事物一起头,在法国你就看到政府出面,在英国则是有地位的人,而在美国,你肯定会见到民间社团。”(《论美国的民主》卷二章二节五)。在美国,非盈利组织因为享有税务上的优惠,便为许多文化教育、宗教和慈善机构,乃至工商与专业咨询团体所采用。纽约公共图书馆就是在非盈利组织的框架下,吸引利用私人捐赠,有效管理图书馆这一公共事业,为公众免费提供知识信息和服务。它的成长史可以追溯到十九世纪中叶。

让我从那两头守门石狮的名字说起。“耐心”“坚毅”是俗称,它俩的大名叫阿斯特和列诺克斯,纪念的是图书馆的两位创始人。那时候,纽约向公众开放的图书馆很少。其中一座是巨贾阿斯特(John Astor, 1763~1848)所建,他是德国移民,以皮毛地产和鸦片起家,图书馆是他送给市民的礼物,也是他仅有的一项大额慈善捐款。阿斯特家族是社会名流,逸闻“八卦”很多,包括与纽约公共图书馆的纠葛,这是后话。另一座是以善本珍本书闻名的列诺克斯图书馆,列氏(James Lenox, 1800~1880)是富家子弟,在哥伦比亚和普林斯顿大学受的教育,酷爱藏书。他收的珍本善本包括古代抄本、地图、绘画、雕刻和美洲文物。流入美国的第一部“古登堡《圣经》”就是他一八四七年的收获。列诺克斯图书馆建于一八七〇年,免费让学者和爱书人使用,但须预约,凭票入内。这开放时间的限制,或许出于他藏书家的审慎,却上了《生活》周刊的漫画,画的是一位头戴礼帽、手里攥着纸和雨伞的白胡子老先生,如约来到图书馆,只见门牌上赫然写着:

本图书馆开放时间:

隔周星期一上午

9:58 – 10:00

两三座免费开放的图书馆,远不能满足市民的需求。纽约州州长提尔顿(Samuel J. Tilden, 1814~1886)早想改变这一状况,建一座大型公共图书馆,让所有人都有机会接触知识,享受平等的服务。州长是老牌政治家,一八七六年民主党总统候选人。那一次全国投票本是他领先,可惜在选举团票数上输给了对手,颇似二〇〇〇年的布什—戈尔之争。但他以国家利益为重,呼吁支持者冷静,接受大选失败。不久他因病退休,逝世后,墓碑上一行大字:“我依然信赖着人民。”还留下四百万美元成立基金,用来盖公共图书馆馈赠市民,表达他对民主政治的坚定信念。不幸,这位律师出身的政治家立遗嘱时,没有把亲属对财富的欲望考虑进去,遗产就引发了争讼。好在他的唯一的外甥女愿意成全舅舅的遗愿,基金才得以保住二百四十万美元。之后,为解决资金分散和不足的问题,遗嘱执行人毕格楼先生提议,基金与阿斯特图书馆和列诺克斯图书馆合并,成立纽约公共图书馆阿斯特—列诺克斯—提尔顿基金会,共建并管理公共图书馆系统。三家一拍即合,经过磋商,一八九五年基金会成立,纽约公共图书馆诞生了。一九〇二年,又从钢铁大王兼慈善家卡内基(1835~1919)那儿获得五百二十万美元的捐赠,在纽约各区兴建六十五个分馆(详见拙文《 民主摇篮,非免费公共图书馆莫属 》)。作为捐款条件,卡内基要求市府批出地皮并承担分馆的营运费用,由此开始了慈善捐赠与政府联手合作,以非盈利组织形式发展大型公共图书馆的尝试。非盈利组织架构符合图书馆为社区服务的方针,使得图书馆能够自主管理运作,不受政府人事制度和官僚主义的约束,还可利用多样化的募捐,有效争取社会各界的支持。纽约公共图书馆百年来长足的发展和今天的崇高地位,当可证明这一架构的可行性及成功之处。

但随之而来的是筹款压力。根据图书馆二〇〇七年的预算和资金来源报告,预算为三亿一千一百万美元,政府拨款和捐赠及其他各占50%。换句话说,图书馆当年必须从个人、企业和营运(包括投资)收入中筹措一亿六千万美元,才可避免赤字;压力之大不言而喻。为此,图书馆的筹款计划全方位出击,从抽奖活动、捐款午餐、盛装晚宴,到寻找有希望的捐赠人,长期“追求”培养感情,务必击败一切募捐竞争对手,最终获得捐赠。例如,上文说到的创始人之一阿斯特的后人,便是重点争取对象。一九一二年四月,雅各·阿斯特四世与怀孕的第二任妻子乘“泰坦尼克号”返美,不幸船触冰山,他送妻子与全船妇孺登上救生艇,自己与“泰坦尼克号”一同沉没。各种版本的“冰海沉船”小说、戏剧和电影,都少不了描绘渲染这悲壮的一幕。当时,长子文森特刚满二十岁,在哈佛读本科,继承了约二亿美元的遗产,遂退学掌管家族实业,时人称作“世上最富的男孩”。文森特一九五九年过世,将全部财产留给第三任妻子波露克。波氏热心公益,赞助过许多文化艺术机构,特别看重纽约公共图书馆。前年,波氏以一百〇五岁高龄去世,留下一大笔遗产给纽约公共图书馆。但她八十多岁的儿子(与前夫所生)不肯放手,企图独吞遗产。此前,她的孙子将父亲送上了法庭,告他虐待祖母。基辛格博士领头支持孙子,知名人士纷纷表态,成为哄动一时的官司。图书馆当然也得捍卫自身和公众的权益,立即请了律师。这场遗产大战,结果如何尚未分晓。

遗嘱捐赠是纽约公共图书馆的重要资金来源,而遗产官司时有发生。因此,图书馆专门聘任了擅长遗产法的律师,指导捐赠人立遗嘱,明确意愿,避免纠纷,并且随时准备维护权益,确保遗嘱人的意愿得到执行。此外,图书馆还于一九九一年成立了毕格楼协会(Bigelow Society),凡把纽约公共图书馆列入遗产规划的慷慨人士,都自动成为该荣誉组织的成员。图书馆经常邀他们参加各种活动,并在年度报告里列出他们的名字,既是宣传表彰,也是法律意义上的捐赠人意愿的公示。由此可见,图书馆在处理私人捐赠上积累了丰富的经验,有一套行之有效的制度。

然而,在争取和管理慈善捐赠的技术问题背后,始终有一个更大、更基本的关注,就是在接受捐赠的同时,图书馆如何代表公众利益,本着民主公平的原则,坚持服务市民的目标。在私有制社会,富人的慈善归根结蒂,源于财富与经济权力的高度集中。因而捐赠人和受赠方不平等的地位同潜在的利益冲突,是消除不了的。图书馆接受捐赠,便担负了一种道德责任:缓解或调和图书馆所代表的公共权益与捐赠人的“自利”倾向之间的冲突。在资本通过市场培育的意识形态下,自由竞争、利润驱动等机制受到鼓励和保护,贫富不均本是“天经地义”的。竞争胜利者卡内基进一步认为,财富向少数人集中不仅有利于社会繁荣、文明进步,而且维持着民主制度和自由权利。任何破坏这制度的企图,都会导致社会混乱、扩大贫穷。因此在他看来,问题的关键是富人应有道德义务,将聚敛的财富在有生之年捐出,或至少要做好捐赠的安排,并且学习如何用捐赠改善社会。他身体力行,过世之前就将90%的财富捐了出去,其中约22%赠与公共图书馆。因为事先给家人安排好了生活费用,他的遗嘱没留任何财产给妻子和女儿。他的主张在当时和对后代都产生了极大影响,洛克菲勒和比尔·盖茨先生的慈善计划或多或少是他的拷贝。

不过,这些慈善行为不等于无条件的奉献,而是捐赠人的价值观、个性和理想的强势表达。“捐赠人意愿”(donor’s intent)是现代西方慈善业的核心概念,一切募捐、税务、立法等都围绕它运作,奉行捐赠人意愿至上的原则。在此意义上,慈善机构和慈善事业,乃是现代西方式民主的一个特殊品牌。这品牌有点像传统观念中的好善乐施,但实质不同。因为它并不要求无私奉献,也不鼓励把他人的利益当作自己的利益;它只是告诫人们,要看清楚自己的目标和他人目标之间的关系,自己利益的实现对他人利益实现的依赖和相互影响,然后争取达到利己也利他的双赢。托克维尔在《论美国的民主》中把这种实用理性总结为“自利”学说,指出:美国人似乎总是知道如何把“自利”和“利他”结合起来,即在“自利”的前提下,为他人的福利也做些善事。捐赠人意愿原则与此一脉相承:富人享有资本赋予的“天然”特权,即有权自由选择捐赠项目,决定捐赠金额和时间,附加各种捐赠条件,等等。法律必须尊重并保护捐赠人意愿。当捐赠人几乎全权掌握了资金的流向,很容易通过捐赠将自己的价值观乃至具体计划施加于受赠方时,公共图书馆怎么办?它能做的就是,尽力争取社区居民的关注,扩大参与,在广泛的民意基础上赢得政府支持,夺取公共话语控制权,同捐赠人谈判,劝导无条件捐赠。由于纽约公共图书馆对慈善捐赠的深度依赖,更由于它每天要面对政府、公众、读者直接和间接的监督,既坚持原则,又适当照顾捐赠人意愿,争取合作成功就十分重要了。它在敏感、脆弱的道德警戒线上运作,便时时考验着管理者的政治智慧和道德毅力。

最近的一场考验发生在去年。三月间,纽约公共图书馆宣布一个总投资为十亿美元的改造计划,旨在大幅扩展服务领域,适应二十一世纪信息社会的需要。一场募捐大战打响了。十分幸运,五月份就有人认捐一亿美元,也是图书馆有史以来最大的一笔私人捐款。庆贺之余,碰到一个不大不小,却十分典型的问题:如何表彰志谢,才能让捐赠人和公众双方满意。捐赠人是富商希瓦兹曼(Steve Schwarzman)先生,大名鼎鼎的黑石集团的创始人之一。他是前年六月颇有争议的黑石上市的最大赢家,手持24%股份约八十亿美元,外加四亿五千万现金(而中国入股迄今,黑石股价一路下跌,恐怕是最大的输家)。希瓦兹曼是犹太人,父母开过窗帘小店,他本科耶鲁,哈佛MBA,属于华尔街的精英。早在二〇〇一年,纽约公共图书馆就邀他做了董事会成员,联络感情,做好了募捐的前期准备。这一回,希瓦兹曼果然不负众望。不久,图书馆宣布,总馆主楼将改名为希瓦兹曼楼,还要将他的名字刻上主楼,以表彰他的突出贡献。这可是破天荒,因为自一九一一年总馆落成以来,只有三位创始人得此殊荣。而他们的名字仅在正门上檐出现一次,字体为一英尺大小。现在,希瓦兹曼的名字要出现五次,三次在第五大道正门石阶和石柱底座上,两次在四十二街边门灯柱的石座上。决定一经公布,纽约市民及媒体大哗。地区史迹保护委员会的威廉斯先生在听政会上表示:“镌刻名字的次数和他们提议的用语、设计、位置,夺走了这座建筑名胜有节制的古典的朴素与庄严”(《纽约时报》2008.4.23)。同一天的《纽约杂志》则讽刺道:“当我们知道希瓦兹曼的名字不会刻上公共图书馆门柱的楣檐时,真为纽约松了一口气。[这座建筑]永远是我们的公共图书馆……而‘希瓦兹曼图书馆’听起来一点也不公共,更像是排他的、为有钱人的。”纽约公共图书馆主席不得不出来,为刻名字辩护,说:这样表彰捐赠人是图书馆的惯例(尽管主楼正门向来不在此例)。名字出现五次,只是为了对称美观,且字体小,仅有2.5英寸。为了得到纽约市名胜古迹保护委员会的批准,他还保证,今后不会在主楼正面镌刻任何人的名字。但他最有力的理由是:希瓦兹曼十分慷慨,捐赠不带任何附加条件。暗示公众是受益方,公共权益没有被妥协。希瓦兹曼本人也声称,刻名字是图书馆主动提议,他只是从命而已。

希瓦兹曼的名字终于刻上了主楼,重复五次,将与图书馆共存而经受历史的评判。同时,这刻名字的争议也提醒了我们:图书馆的名称蕴含着公益立场和社会理想的宣示,具有唤起公众情感、感召认同、激励参与的力量。因此改名和命名一样,有可能是重大的公共事件,而非仅是捐赠人和图书馆(受赠方)的协议内容。故而改名若暗示受赠方妥协或放弃公益立场,就容易引发图书馆的形象与信任危机。这在互联网时代,负面消息的传播、放大快如闪电,对筹措资金的影响就更大了。考虑到改名、命名是受赠方为数不多的表彰捐赠的方式之一,如何审慎而有创意地利用这个宝贵资源,确是一种政治智慧。

随着慈善事业的成熟,捐赠人表达“自利”的欲望和实现“利他”的幸福感同步增长,文化教育艺术卫生等领域的发展日益依赖私人捐赠,公共图书馆也不例外。这是时代的大趋势,但也带来一个隐患,有可能削弱公共图书馆事业的多元包容性。哈佛法学院的桑斯坦(Cass Sunstein)教授在研究互联网时发现,互联网对民主具有一种极端化效应。尽管网上提供的言论自由环境把巨大的人口带到了一起,但这类聚集往往有很强的自我选择倾向。他的试验观察揭示:自我隔离的言论自由倾向于吸引有相同想法的人,造成“人以群分”的一个个空间;并在空间内部不断强化本群体的主流观点,多元化的视角迅速消失,造成一个缺乏乃至排斥不同意见,压制建设性对话的局面。而不同意见的建设性对话本是民主进程的保证。因此桑教授认为,这类聚集或“网上部落”扭曲了言论自由的真实意义。民主的健康发展仅有言论自由还不足以保全,同样重要的是,人们需要有不加选择而相遇的机会,尤其是遭遇各种迥异的想法和论题之间未必愉快的碰撞,通过理性交流,凝聚各类不同的人(《哈佛杂志》3-4/2009,页10-11)。如此看来,公共图书馆在互联网时代的一大功能,便是提供不同意见的人们通过书本或面对面相遇、交流思想、参与建设性对话的真实的社区空间了。

可是,这一空间尽管真实、不可缺少,却并不像我们希望的那么坚固。公共图书馆收藏的应当是未经“过滤”的人类知识与智慧之作品,但因为经费不足而必须有取舍;它应当让所有读者享有平等而自由地使用全部馆藏的权利,但出于政治与道德禁忌,甚至捐赠人意愿等因素,使用范围总是有所限制且不尽平等。稍不留心,它还有可能失去政府拨款,得不到慈善捐赠而衰落、消亡。最近的全球经济危机已经影响到不少公共图书馆的生存。为了保护这一空间,唯一有效的办法就是争取公众广泛积极的支持。纽约公共图书馆早已注意到了这个问题,并采取各种方法调动社会各阶层的关注,例如宣传普通市民的小额捐赠,赋予公众使命感和拥有感。它的努力应该说是成功的。去年,图书馆举办面向市民的年度“梦幻募捐”抽奖,年龄最大的捐款人是九十八岁的退休教员雅各斯太太。她每年来买十来块钱的抽奖券,买了好几十年了。接受记者采访时,她说自己从未期望过中奖,只想表示对图书馆的支持。雅各斯太太微薄的捐赠,当然不会替她换来显赫的刻字殊荣。但她的关心、她的信任、她多年不懈的付出,代表了纽约市民对“我们的公共图书馆”发自内心的支持。人民的公共图书馆永远依赖着人民。

二〇〇九年三月,原载《读书》9/2009

- 戴恩(Phyllis Dain):《知识宇宙:纽约公共图书馆》( The New York Public Library: A Universe of Knowledge ),NYPL in Association with Scala Publishers, 2000。

- 杜威(John Dewey):《公众及其问题》( The Public and Its Problems ),Swallow Press, 1954。

- 托克维尔 (Alexis de Tocqueville):《论美国的民主》( Democracy in America ),Harvey Mansfield & Delba Whinthrop 英译,芝加哥大学出版社,2000。

文章版权归原作者所有。