如何建设那些关乎未来的城市角落

如何建设那些关乎未来的城市角落

#城市化

□“政见”观察员 宿亮

这个时代见证了许多了不起的构想。清除城市中的“棚户区”、“城中村”或是贴着其他标签的此类区域,在拆迁后的废墟中建立华丽恢宏的新城,人们得以生活在高科技、现代化的环境中——这种想法造就了越来越多堪称完美的城市规划片和沙盘模型。然而,玩积木似的头脑狂热背后,几十上百万人口的命运又如何?

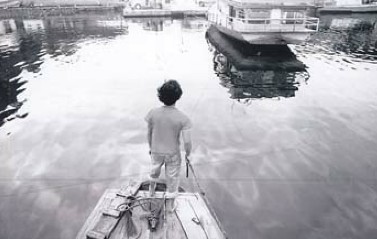

眼下,这种造城运动在中国许多地方存在,甚至出现了“鬼城”、“空城”。究竟应该如何定义城市化进程并在这一过程中体现更多的人文精神?加拿大记者 道格·桑德斯(Doug Saunders) 提请我们注意“落脚城市”的关键作用。

在《落脚城市:最后的人类大迁移与我们的未来》一书中,桑德斯把“落脚城市”定义为城市和乡村的桥梁。一方面,来自乡村的迁徙活动落脚于此,导致人员、金钱和知识的往返流通;另一方面,新进人口在此谋求进入城市的核心。在经济指标迅速增长的时代,中国四处可见桑德斯所谓的“落脚城市”。

“落脚城市”需要良性的制度刺激它的活力。一旦人们能够从这些地方站稳脚跟,形成进入城市的管道,就能够给城市创造更多的中产阶级,给农村留出更多大生产的空间,缩减社会不平等现象。

就像曾经风靡一时的电视剧《北京人在纽约》,或是现实版中关村附近楼盘的地下室一样,聚集在城市的年轻人不仅希望果腹,更渴望工作、积累、成功。

然而,“落脚城市”却也可以成为城市灾难的源头。一旦政府试图强力消除或是“治理”,“落脚城市”的居民失去立足城市的管道,就可能在一二十年后变得沮丧而绝望,被排挤于经济与政治主流之外,而政府也没有为他们提供任何资源或制度支持,这些地区就成为“失败社区”。

桑德斯分析,在深圳,政府修建越来越多的规范化社区公寓,试图将外来人口更好地安置。然而,打工者无法承担小公寓的花销。他们丧失店铺和住宅,搬回老家。这种模式进一步导致打工者流向其他地区,城市不得不提高基本工资的做法,又导致成衣制造业等订单因此流失,被工资较低廉的城市夺走。

不仅如此,全球很多地区的实践还证明,即便把拆迁建起的新公寓产权交给“落脚城市”居民,他们也倾向于出租或销售,以换取留在城市的金钱,而自己则再次搬到新的贫民窟或是“落脚城市”居住。推行贫民窟改建计划的结果,总是造成贫民窟的边缘出现一片中产阶级的聚居地。而在更严重的情况下,城市改建会毫不留情地摧毁许多家庭在都市边缘投注一切所得来的生活与经济基础。

成功的“落脚城市”有良好的制度运转,使居民有有效地身份认证和上升管道。事实上,似乎“内容”的改变远远大于“外形”的改变。这取决于对“落脚城市”实质的认同。

桑德斯认为,“落脚城市”正创造着被人们忽视的历史。“落脚城市”代表了一种连锁式移民,通过一套社会架构,由迁徙目的地的人口为新移民提供援助、资讯及鼓励,而促成一组组相关的个人或家庭从一个地方迁往另一个地方。它不是贫民窟,收容遭到城市淘汰的失败者;也不只是短期劳动力暂时栖身的地方,而是城市重生与活力的关键因素。

即便遭遇经济危机,城市中还未真正落地生根的劳动人口迁回城市,这些人在城市生活中的知识与人际网络也不会消失。另外,那些最有雄心和能力的人会呆在城市里,与乡村保持联系,在下一次移民周期性时间窗口打开时继续体现这种城市与乡村的联系。

基于这种理念,桑德斯认为,对所有政府而言,对待“落脚城市”的态度是必须做出的抉择:要么建构社区的未来,要么任由社区没落。如果违背规律改造这些社区,不关注新进人口的需要,城市不仅会出现停滞不前的“飞地”藏污纳垢,还会丧失人员流动带来的活力,而国家则会失去统筹城乡发展的良机。

因此,桑德斯的结论是,城市和国家的命运往往取决于它们为城市移入人口提供什么样的权利和资源。

《落脚城市》一书将城市的边缘地区作为大时代背景下城市化的关键问题,其论断引人思考。诚然,把乡村和城市的一切问题统归于“落脚城市”并不一定全面,但它提出的问题确实中国人每天都能见到和听到的。中国自古就有“授之以鱼不若授之以渔”的说法,当人们动辄为“XX新区”、“XX移民搬迁工程”营造的整齐划一而感到激动时,是否应当思考生活在这里的人们是否能够在新的游戏规则获得希望、实现自我价值的实现并最终兑现那些看上去很美的远景规划?

【参考资料】

道格·桑德斯(Doug Saunders),《落脚城市:最后的人类大迁移与我们的未来》,上海:上海译文出版社,2012年版

文章版权归原作者所有。