1650:改变战争与国家关系的节点

1650:改变战争与国家关系的节点

#国家建设

近年来,国家能力(state capacity)一词,在经济学界可谓炙手可热。前有 T. Besley 和 Persson 两位大牛,在American Economic Review上发表“The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation and Politics”一文,考察国际间国家能力的差异由何种因素决定;后有大神 Acemoglu ,以哥伦比亚为例,用社交网络模型讨论历史上的国家建设如何影响今日经济发展。

所谓国家能力,大抵是指一个国家是否具有足够的人力、物力、财力水平,以履行提供公共品、维持治安、实行再分配等基本职责。从历史上看,国家能力是否强大,跟一国之后的发展水平密不可分。不列颠之所以能在19世纪称雄世界,很大程度上得益于光荣革命之后,政府支持度上升,向民间举债更加容易。 Gennaioli 和 Rainer ,以及 Michalopoulos 和 Papaioannou 则发现,非洲国家(或是民族)凡是历史上政治组织形式较为高级的,今天的经济发展程度就好一些。而二战之后实现所谓“赶超”的新兴国家,如日本、韩国乃至中国,也都具有悠久的国家历史。

然而玩惯《文明》、《全面战争》乃至《帝国时代》等各种策略游戏的朋友都知道,对于国家(至少是游戏中的国家)而言,税收、制度建设、公共品提供这些表面上的国家能力,其实皆是手段,都要为战争这一最终目的服务。而开头所提及的两篇文章,都未在战争这一“国之大事”上面花费太多笔墨。

不过,战争这一视角倒也并不新鲜,早在其1992年的著作中, Charles Tilly 就作出了著名的断言:“国家制造战争,战争造就国家(states made war, and war made states)”,即战争会促使国家变得更为强大,而强大的国家则更愿意发动战争。但是我们若回顾历史,会发现Tilly的论断似乎并不完全成立。诚然,二战期间美国依靠雄厚的生产能力赢得太平洋战争的事例还历历在目。但西罗马帝国末年,战乱频繁,却未见凯撒和屋大维的后人重现昔日雄风。纵有埃提乌斯勉力支撑,最后也不免亡于游牧民族铁蹄之下。同时期的上帝之鞭阿提拉,几乎不知国家为何物,却能横扫欧亚,罕逢敌手。这看似矛盾的现象背后,隐藏着什么人所不知的机制?

在其2011年发表的”State Capacity and Military Conflict”一文中,著名经济史学家、瑞士苏黎世大学教授 Hans-Joachim Voth 试图让我们接受这样一个事实:一切的改变,都始于1650年前后发生于欧洲的军事革命(这一说法最先由Michael Roberts提出)。

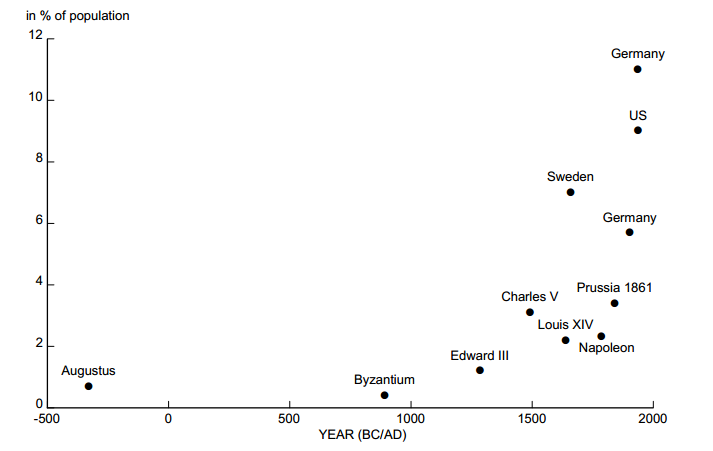

残酷的三十年战争,推动了欧洲的军事科技进步,导致包括线列步兵、 星堡 (体系等一系列新单位的出现,以及军队组织形式的重大变革和军队规模的空前扩张(见下图)。

</br>

</br>

(图为世界历史上军队规模随时间的变化情况,摘自Voth教授的论文)

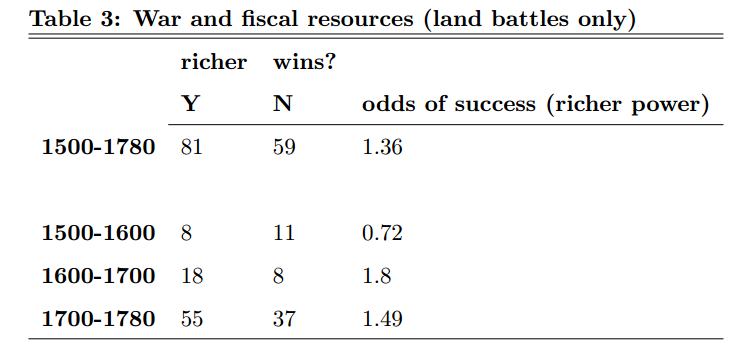

在这之后,战争变得越来越“烧钱”,取胜的概率和国家财政之间的关系也变得愈发密切。从Voth教授提供的下面这张表我们可以看到,在1500-1600年间,弱国在战争中取胜的概率反而更大;但在1600年之后,形势则发生了彻底的逆转。

</br>

</br>

Voth教授指出,在军事革命发生之前,欧洲的君主们并没有多大的激励去实行中央集权。因为集权在带来更多收入的同时,也会吸引更多眼红的强盗。如果金钱只能换来国破身死,那“罗马人的皇帝”就未见得比法兰西岛主更有吸引力。但在军事革命之后,各国统治者都有了足够的动力去整合国内资源,以扩充军力,通过向领国开战来获得更多的财富,并进一步地投资于军事发展。长此以往,强者更强,而弱者则只有坐等被吞并瓜分。因此,在1650年之后,欧洲的几个大国,如英吉利和法兰西,国力得到了飞速的发展,王权不断壮大,领土也日益扩张。中世纪时诸侯林立的局面不复再有,形成了列强彼此牵制的欧陆均势。

那么,是什么因素使得英法德俄等国在长期的战火洗礼中得以幸存?换言之,三十年战争前后的波兰,虽不能说真的“平独镇露”(源自日文翻译,“独”指独国,即德国;“露”指露西亚,即俄国,该词是形容波兰力压德俄两强的惯用说法),倒也算是东欧一霸,何以百年之后就惨遭瓜分?

Voth教授认为,这是由各国初始时期国内的分裂程度决定的——分裂程度低的国家,君主实行中央集权面临的阻力就小,可以把更多的力量用于对外战争。而在那些派系林立的土地上,君主连自保都未必可得,哪里有心力去与列强争雄呢?同时Voth教授指出,政治制度在其中也扮演着重要的角色,在那些统治者和地方势力能够互相制衡,从而形成妥协,分享胜利果实的地方,实行集权的阻力就更小,国家就更可能走向富强。英国王权和议会之间的互相谅解,就是这一理论的最好例子。

为了清楚地阐述上述观点,Voth教授在文章中构建了一个两阶段的博弈模型。第一阶段,各国的君主根据对未来收益的预测,和在国内进行改革的成本,决定在本国实行集权的程度。第二阶段,君主根据战利品的多寡、取胜的概率和作战的成本,来决定是否向邻国发动战争。这里最为关键的参数,如前所说,就是取胜概率和国内收入的关系。当强国胜利的概率足够大时,其统治者不但更有可能发动战争,还会在第一阶段实行更高程度的中央集权,以期提高参战的期望收入。

为了验证该理论的正确性,Voth教授利用欧洲历史上各国的战争和财政数据进行了统计分析。他发现即便是控制了盟友数量之后,强国在1650年之后参战获胜的概率也有显著的提高,无论陆战还是海战皆然。而国土内民族成分更复杂,或是地盘上从前有较多王国存在的国家,其财政收入要显著偏低,1650年之后更是如此。

综上所述,Tilly关于战争和国家关系的论断确有其合理性,但不足之处在于没有强调1650这个特定的时间节点。从历史角度出发,Voth教授的工作让我们对国家能力的产生和发展,对战争在人类历史演进中扮演的角色,都有了更加深入的认识。而关于战争对经济、社会和政治发展产生的微妙影响,还有更多的故事等待着社会科学研究者去探索挖掘。

参考文献

- Acemoglu, D., García-Jimeno, C., & Robinson, J. A. (2014). State Capacity and Economic Development: A Network Approach (No. w19813). National Bureau of Economic Research.

- Besley, T., & Persson, T. (2007). The origins of state capacity: Property rights, taxation, and politic s (No. w13028). National Bureau of Economic Research.

- Gennaioli, N., & Rainer, I. (2007). The modern impact of precolonial centralization in Africa. Journal of Economic Growth, 12 (3), 185-234.

- Gennaioli, N., & Voth, J. (2011). State capacity and military conflict.

- Michalopoulos, S., & Papaioannou, E. (2013). Pre‐Colonial Ethnic Institutions and Contemporary African Development. Econometrica, 81 (1), 113-152.

文章版权归原作者所有。