“这场运动属于所有人”:当代全球社运的“无政府主义转向”

“这场运动属于所有人”:当代全球社运的“无政府主义转向”

2011年9月17日,几千名美国人占领了纽约华尔街金融区附近的祖科蒂公园,开启了轰轰烈烈的“占领华尔街”运动。运动的参与者批判资本主义体系下的种种丑恶和不公,呼唤一种平等、民主的新秩序。很短的时间内,美国各大城市纷纷出现占领据点,运动席卷整个美国。然而,当各大媒体将镁光灯投向占领运动的时候,却惊讶地发现:这场运动没有领导者和中心人物,也没有任何人愿意或能够代表运动发声。正如一位运动参与者所说:“我们当中没有任何一个人是这场运动的组织者;我们每个人都是组织者”。

最早号召大家占领华尔街的两位活动家Micah White和Kalle Lasn不愿将自己描绘成运动的发起人,他们不仅从未去过祖科蒂公园的占领现场,而且拒绝为占领运动提出具体的抗争目标和诉求。在他们看来,没有人有资格规定运动的具体诉求是什么,任何诉求都必须在囊括所有运动参与者的最大范围讨论中形成。

的确,在各个占领据点,运动参与者努力践行着“最大范围讨论”:公共论坛不断举行,每个人都有资格发言或反对别人的发言,直到绝大多数人都表态同意一项决议。如此一来,漫长的公开讨论使得任何具体诉求都难以达成,而运动更是缺乏一种机制来整合和协调各个占领据点的声音。在很多运动参与者看来,具体的政策诉求是什么并不重要,坚持讨论和直接民主的运动形式本身,就是最重要的诉求,就是一种新的政治生活方式。

的确,“占领华尔街”将无领导、无层级、去中心、去组织、高度自发、重视直接民主的运动模式展现得淋漓尽致,而这恰恰就是这场运动最大的历史意义之一。许多人认为,“占领华尔街”运动的模式昭示着一个真正民主、包容的社运时代的到来。祖科蒂公园占领据点散发的传单中写道:“在建立共识的过程中,我们花了大量精力听取每个人的意见、并把这些意见编织成一个整体,这充分说明了我们当中的每个人都是重要的。而我们反对的那个体系则一直在说:有些人重要,有些人不重要。在共识当中,每个人都不可或缺。”

但这个故事的另一面则是,“占领华尔街”运动留下的现实成果极其有限。在占领持续的两三个月中,运动在主流政党与政客中得到的回应寥寥无几——占领运动没有提出什么具体的诉求,政党和政客能回应什么呢?最终,祖科蒂公园的据点以警察强行清场而落幕,全美各地的占领据点也纷纷黯然收场。回想2010年崛起的右翼茶党运动,在短时间内不仅吸引了大量草根参与者,更捧出了一大批茶党政客。这些政客在美国政治中迅速拥有了举足轻重的地位和政策影响力,不仅一手造成了2013年美国联邦政府停摆,而且大大削弱了共和党建制派的党内统治力、间接为特朗普的崛起铺平道路。

相比之下,同样风起云涌的“占领华尔街”运动虽然在一定程度上为后来的争取提高最低工资运动、黑人反抗司法不公运动、反输油管道建设运动和2016年的桑德斯总统竞选间接地积蓄了能量,但运动本身对美国政治版图没有造成明显的改变,也没能有效提升进步左翼的政治影响力。

同样的故事也发生在2016年的法国。3月31日的反劳动法改革示威行动后,许多法国人每天晚上“占领”共和广场、召开公共论坛,对法国社会的资本压迫与经济不公等众多问题展开大讨论——这就是“不眠之夜”运动。公共论坛的形式,与“占领华尔街”如出一辙:每个人都可以自由发言、提出主张或反对别人的主张,每个人的意见都被听取,决策机制以共识为核心。

正如专栏作者刘况写道,“不眠之夜”运动的目的不再是针对劳动法改革或其他具体的政策诉求,“其本身意义就是要令群众自我组织,促进各种抗争的交会,通过广场上的委员会、大会讨论、音乐会、普及大学(Université populaire)和自发的聚会,令更多人投身抗争。”这场运动不与任何政党、工会等政治机构合作,虽然运动的开展有赖于一些社运团体的策划和后勤工作,但没有任何团体统筹运动的发展方向或者代表运动发声。恰恰相反,运动强调的是直接民主和人们的自发参与。一位参与者说道:“我们当中没有谁可以代表其他人”——这和占领华尔街的参与者声音何其相似。

然而,日复一日的讨论终于让参与者感到厌倦,而运动在“如何看待暴力行为”的问题上迟迟达不成共识,也损害了运动的公众形象,“不眠之夜”的声势一天天衰弱。更重要的是,这场声势浩大的运动并未提升进步左翼在法国政治版图中的存在感。对奥朗德政府的不满,几乎被民粹本土主义右翼“国民阵线”和传统右翼共和党完全收割。虽然主张进步左翼路线的梅朗雄在2017法国总统大选的冲刺阶段突然崛起,但当时政治舞台上最亮眼的角色已然是旗帜鲜明地将劳动法改革作为竞选纲领之一的马克龙。马克龙大获全胜之后强推劳动法改革的坚决姿态,昭示着进步左翼的政治抗争变得更加艰难。

无领导、去中心、高度自发的政治运动,往往迅速壮大声势、最终却黯然收场。因为不存在成型的组织结构和决策机制,这些运动无法将人们在街头的热情转化为政治力量,无法及时地制定策略,因此极易被政治版图中本就强大的势力瓦解或收编。同样的故事,还发生在2011年和2013年的埃及、2013年的土耳其、2009年的伊朗、2014年的香港和2017年的塞尔维亚。

相同运动模式的反复上演,说明当代的政治运动——尤其是持进步主义诉求的政治运动——在很大程度上已经“无政府主义化”了。这种“无政府主义化”不是指政治运动中出现了越来越多佩戴黑色面罩、手持棍棒的无政府主义者,而是指政治运动的组织和行为模式发生了更为根本的、全局性的转变。无领导、无层级、去中心、去组织、高度自发、重视直接民主的运动模式,说明运动参与者对政治实践的理解已经有意无意地染上了无政府主义的底色,在不知不觉中逐渐靠近无政府主义的思维方式。换句话说,当代政治运动的无政府主义转向,不是靠无政府主义思想或无政府主义组织的直接影响,而是在潜移默化中发生的。

这个转向为什么会发生?它对政治运动的未来会有什么样的影响?要回答这个问题,就得从无政府主义的历史谈起。

无政府主义溯源:“第三条路”在哪里?

作为一种激进左翼思想的无政府主义,有着悠久的传统和复杂的源流。它和其他激进左翼思想之间的关系,也一直十分微妙——既有根本的一致,也有严重的分歧;既在不同的时期并肩战斗,也没少发生抵牾和决裂。粗略地说,左翼无政府主义——尤其是无政府主义共产主义——和马克思主义一样,也致力于废除资本主义生产关系和私有制、废除保护私有制的资产阶级国家机器,但两者在“如何实现这一目标”、“如何理解政治实践和政治行动” 、“后资本主义社会的政治生活应该如何组织起来”等问题上常有对立。

然而,要理解左翼无政府主义的历史意义、要理解它对当代政治运动的影响,就不能只在思想史的层面上讨论它,而必须回到具体的历史语境和实践。

左翼无政府主义发展成一股蔚为壮观的政治运动潮流,是十九世纪末二十世纪初的事。这个潮流之所以独树一帜,相当程度上是因为它旗帜鲜明地反对两种以马克思主义为名的政治实践。第一种是“第二国际”的社会民主党模式。以德国社民党为首,各国的社会民主政党从工人阶级大众的革命党逐渐退化为奉行改良主义的议会政党。由于过分强调革命发生的必要条件来自于某种“资本主义终极危机”导致的系统性崩溃、割裂了为革命所进行的准备工作和革命本身,各国社民党越来越忽视当下的政治动员对长远革命目标的意义,反而将重点放在如何玩好资本主义制度下的选举游戏、如何改良资本主义制度上。

虽然许多社民党在纸面上一再拒绝改良主义,但这无法阻挡它们的政治实践越发向改良主义倾斜。如何扩大党员的数量、争取更多的选票,这些问题取代了革命动员的核心地位。社民党所领导的工会组织,也越来越将抗争目标局限在为工人争取更多经济利益,而淡化了工会的革命使命。

左翼无政府主义者猛烈批判这种改良主义退化。他们既抨击沉迷于议会选举游戏的政党,也批判沦为经济博弈机器的工会。左翼无政府主义者对政党和工会的批判,进一步拓展为对于各种制度化的政治组织的批判。在他们看来,制度化的政治组织太容易变质,革命目标的实现要靠民众更加自发的政治参与。

不过,对于社民党的改良主义路线发起猛烈抨击的不只是左翼无政府主义者。布尔什维克的先锋党模式和1917革命,同样可以看做是对社民党模式的回应和否定:与社民党不同,先锋党的任务不是扩大成员数量、不是参加选举、不是被动等待革命到来,而是积极地在工人阶级中培养革命意识,将工人阶级的斗争引向革命的方向。

然而,左翼无政府主义者对先锋党模式同样抱有鲜明的反对态度。在他们看来,先锋党“培养”革命意识、“带领”工人阶级革命的设想实在太像自上而下的灌输和强制;“民主集中制”的组织方式也具有太强烈的威权主义色彩,很容易将权力集中在几个革命领导者手中。

左翼无政府主义者认为,革命目标的实现不能靠先锋党,而要靠工人阶级自下而上、以直接民主的原则组织工人委员会;不能靠垂直的官僚机构,而要靠工人委员会相互之间的协调。

让左翼无政府主义者尤为扼腕的是,在1917年二月和十月之间蓬勃发展的工人委员会系统(“苏维埃”),已经在很大程度上带有直接民主、工人自下而上自我管理的色彩,但在十月革命后,布尔什维克逐渐破坏了工人委员会的民主机制、将工人委员会的权力集中在党的手中。斯大林掌权之后的种种政治变化,更让左翼无政府主义者对先锋党领导的、自上而下的革命模式失去信心。两次世界大战之间的欧洲,对斯大林政权的态度成为了区分左翼无政府主义者和共产主义者的清晰标准。左翼无政府主义者坚持依靠自下而上、直接民主的工人自我管理来实现革命目标,并在1936年西班牙内战期间将理想短暂地变成现实。[1]

换句话说,左翼无政府主义正是在两种马克思主义政治实践的夹缝中定义自身,一手反对改良主义的社民党模式,一手反对自上而下的先锋党模式和斯大林体制。这其中体现的,是对政党、工会等政治组织和政治领袖的深刻怀疑,是对凌驾于民众之上的政治权力的强烈反感,是对去中心化的自发行动、自我管理和直接民主原则的坚持。

到了二十世纪中后期,左翼无政府主义的这些主张深刻影响了欧美左翼的反思历程。这并不是说越来越多的左翼人士变成了无政府主义者,而是说左翼知识分子和社运人士——不管他们自称社会主义者、共产主义者、马克思主义者还是其他什么——在当时所面临的挑战,恰恰和左翼无政府主义运动在几十年前的处境高度相似。他们在重新定义左翼的政治理想与道路时,有意或无意地走上了无政府主义确立的方向。

这其中一个有代表性的例子,是美国社会主义者Hal Draper等人提出的“第三阵营”论述。这一批美国社会主义者从1940年代开始主张,无论是资本主义政治制度下社会民主政党与工会的妥协改良路线,还是斯大林体制下的国家社会主义模式,都应该被否定,必须追求这两者之外的“第三阵营”。“第三阵营”路线的根本宗旨,就是“自下而上的社会主义”,不是靠政党、工会、国家来解放工人阶级,而是靠工人阶级自我解放。

Hal Draper等人在发展这一套论述的过程中,主要参考的是托洛茨基、而不是无政府主义者的思想资源,Hal Draper本人也是坚定的马克思主义者,但任何人都无法忽视“第三阵营”论述中体现的无政府主义色彩。这一论述可以被看作是从无政府主义方向上重构马克思主义的努力。

另一个例子,是以Antonio Negri为代表的意大利马克思主义理论家在1960年代提出的自治主义。自治主义主张将阶级斗争的重心从政治场域重新转移到生产场域,因为生产场域的斗争才是对资本主义体系最为致命的打击。对于生产场域的斗争而言,最为有效的策略不是通过传统的组织结构动员,而是工人们在日常的生产劳动过程中自发行动,通过缺勤、怠工、搞破坏等方式在劳动场所抗争。

自治主义强调生产环节对于阶级斗争的重要性、强调工人作为生产者天生的反抗能力,这种能力是独立于政党、工会、国家等组织结构的。很显然,作为一种在资本主义社会民主道路和国家社会主义道路之外寻找新出路的努力,自治主义对马克思主义的重新解读同样带有鲜明的无政府主义色彩。

转折:无政府主义运动模式的崛起

欧美左翼的无政府主义转向,不仅体现在理论层面,更体现在1960、1970年代风起云涌的激进社会运动中。在美国,Hal Draper对1964年在加州大学伯克利分校爆发的言论自由运动提供了导师般的帮助,这场运动深刻影响了美国新左派运动的发展轨迹。在美国新左派运动中扮演重要角色的另一个组织“学生争取民主社会组织”(Students for a Democratic Society),则在差不多同一时间遭遇了严重的撕裂,组织当中的一大部分成员投身于无政府主义色彩浓重的反文化活动,崇尚自我解放,反对一切形式的权威。

在意大利,1962年菲亚特汽车厂的工人群起反抗——不仅反抗雇主,而且反抗工会——为自治主义运动拉开了序幕。此后的十几年间,大量工人和学生投身于各种不依靠工会和政党的直接抗争行动——暴动、占领工厂和学校、拒绝支付房租与水电费等,并将这些行动看作对直接民主的践行。在法国,1968年的“五月风暴”同样推崇自发的抗争集结、开放的参与方式,拒斥自上而下的领导和组织。

1960、1970年代席卷欧美的这一波运动风潮,可以看做是左翼政治运动在整体上“无政府主义化”的开端。而随着1980年代的到来,在几重力量的共同作用之下,“无政府主义化”彻底成为不可逆转的趋势。

首先,在1970年代末和1980年代初,欧美各国政府对劳工组织和劳工运动的态度急转直下,出台各种打压工会的政策。1981年,美国里根政府在航空管制员工会发起的大规模罢工面前毫不留情;1984-1985年,英国撒切尔政府对煤矿工人罢工进行强力镇压——这两次罢工的失败分别被认为是美国和英国劳工运动史的转折点。在此之后,欧美各国的工会力量被严重削弱、甚至一蹶不振。同时,以德国社民党和英国工党为代表的传统社会民主主义左翼政党也逐渐右转,拥抱各种亲资本反劳工的经济自由化政策。工会的羸弱和政党的右转,显著加深了左翼政治运动对于各种制度化政治组织的不信任。

其次,在1960、1970年代种族平权运动、性别平权运动、性向平权运动、监狱被囚者权利运动等社会运动的影响下,左翼政治运动在整体上对各种基于身份的压迫和边缘化更为敏感和警惕。人们意识到,当政治运动的动员以某些组织和领袖为中心,当政治运动存在着某种脱离普通参与者的、自上而下的决策机制,当某些人得以“代表”运动发声,那么必然的结果就是:运动放大了某些人的声音、而忽视了另一些人的声音,将某些带有偏见的话语置于舞台中央、而将其他视角挤到边缘。因此,为了给予各种视角同等的发声空间,政治运动要最大限度地体现民主机制、尽可能清除一切权力不对等,不让任何人代表任何人。而各种后结构主义思潮的流行,也进一步强化了这种观点。

最后,1980年代以来,资本的剥削与掠夺手段变得越来越丰富多样,让劳动者的生活体验也变得日益多元和碎片化。不稳定就业的流行、制造业的跨国转移、公共服务的商品化和私有化、消费者信贷的膨胀、数字劳动作为剥削新形式的出现,诸如此类的资本主义新动态分别在不同的环节影响不同的劳动者,这使得不同的劳动者所体验到的剥削和压迫有着大相径庭的面貌。生活体验层面的撕裂,不仅导致不同的劳动者提出的直接诉求各不相同,而且还会被资本用来制造劳动者之间的对立。

在这种情况下,有组织、有中心的动员变得比之前困难得多,政治运动要想提出具体的诉求也比之前困难得多。人们很难想象,单一的领导和组织结构如何能把五花八门的运动参与者拧成一股绳,也很难想象能找到一种话语来表达所有参与者对运动的理解和期待。似乎唯一的可能性,就是期待那些蜷缩在资本主义世界各个不同角落的人们经由某种神奇的催化作用而“自发”地走到一起,期待政治运动为不同的愿景和诉求留出充足的表达空间、不用任何一种话语来代表全体、实现“一个运动,各自表述”。

1999年在美国西雅图WTO会议期间发生的大规模示威活动,被认为是世纪之交发生的影响力最大的反抗资本全球化行动之一。这场示威行动,也充分体现了当代政治运动的无政府主义模式。虽然许多工会和社运组织参与了前期的准备和动员,但这些组织之间只有松散的联盟关系,没有成型的动员结构和决策机制。运动并未布置统一的行动策略,而是鼓励不同的组织分头自主行动,百花齐放地采用各种抗争手段。换句话说,这是一场没有“主体部分”、而是由无数个不同的侧面组成的运动。这场运动的浩大声势,不是基于统筹所有人的布置和安排,而恰恰是基于此起彼伏、遍地开花的零散行动。

就在反WTO示威之后不久,无领导、去中心、高度自发的无政府主义运动模式也在学术思想层面找到了最佳的代言人。前文提到的意大利自治主义理论家Antonio Negri和美国学者Michael Hardt合作,分别在2000、2004、2009年出版《帝国》、《诸众》、《大同世界》三本著作。在三部曲中,两位学者为当代的政治抗争描绘了一副清晰的新图景。

在两位学者看来,当代资本主义的运行逻辑已经发生了根本的改变,它的弹性和渗透能力大大增强,让自上而下的领导和组织变得极其困难,却为大众的自发反抗提供了丰富的可能性。他们将抗争的主体定义为“诸众”(Multitude),也就是复杂多样、遍地开花的大众,而不是传统意义上的任何一个“阶级”,更不是号称代表特定阶级的政党和工会。在他们看来,任何特定的人群都不应该在抗争中占据“先锋”或“主体”的地位,抗争必须是属于大众自己的运动。“诸众”中的每一分子都有权自主决定参与抗争的形式,都有权用自己的方式论述抗争的意义。

两位学者的三部曲一经出版,不仅在欧美知识界掀起一股巨浪,而且在社运人士中间和欧美之外的世界引起强烈的反响。两位学者的论述,不仅给无政府主义运动模式提供了更加坚实的理论基础,而且也让这种模式在全球范围内更加深入人心。同时,两位学者也致力于将理论与政治运动实践相结合。 2011年“占领华尔街”运动期间,两位学者自主出版了一本名为《宣告》的小册子,赞扬占领运动对去中心化、自发参与、直接民主的坚持,并希望这种运动模式能进一步发扬光大。

Michael Hardt本人曾经表示,并不是学者提出新的理论来指导实践的发展,而是理论跟着运动实践发展的方向走。换句话说,两位学者的理论,本身就是政治运动走向无政府主义模式之后的产物。他们并不是政治运动发展方向的引领者,而是这个政治运动新时代的观察者、记录者、总结者。

挑战:政治运动的未来往何处去

我们已经看到,政治运动在欧美乃至全球范围内走向无政府主义模式,是多种历史力量交织的结果。这种转变的源头,是早期的左翼无政府主义运动对“第二国际”和十月革命在实践中暴露出的种种问题的批判,继而体现了二战之后三十年里欧美左翼试图在冷战双方的政治体制之外寻找新的解放可能性的努力。某种程度上讲,这是作为一个整体的左翼传统对之前实践中积累的经验教训所做的总结和反思,是左翼集体记忆的一部分。在这之后,无政府主义运动模式的进一步深化和扩散,既体现了左翼在种族压迫、性别压迫、社会边缘化等问题上变得更加谨慎和自觉,也体现了左翼在1980年代之后面对转型升级、更加强大的资本主义时力量衰弱的无奈。

从很多角度看,无政府主义运动模式的兴起是一种进步。它让我们更加警醒,在政治运动中,领袖、组织、中心的背后潜藏着权力压迫和变质的可能性;它让我们更加珍视民主的意义和价值,并思考如何在政治实践中实现民主;它提醒我们思考:如何不让政治运动成为少数精英的游戏、如何让运动真正属于所有人?政治运动的每一个参与者都是活生生的独立个体,他们不应该是运动领袖和精英用来制造人肉景观的工具,他们应该是运动的主人。参与者的热情、积极与自发性,应该是所有政治运动的根本基石。无政府主义运动模式让我们清楚地看到,政治运动是复杂的,任何一种对于运动的“主流”论述都可能压制、排斥、边缘化那些同样在运动中存在的多元视角。

在这个意义上,无政府主义不仅是众多激进左翼思想中的一支,更是推动作为一个整体的激进左翼向前发展的思想资源。左翼无政府主义的主张,也十分有助于马克思主义者重新理解马克思主义。在无政府主义者的提醒下,我们更加强调“共同所有制”中的“所有”二字意味着人们应该有权通过民主的方式在集体中决定生产资料如何使用;我们在阅读《路易波拿巴的雾月十八》时更加关注马克思对代议制民主的批判,以及“代表”作为一种政治参与方式的本质局限;我们更加清楚地认识到《法兰西内战》中颂扬的无产阶级革命,本质上不只是一个阶级将国家权力从另一个阶级手中夺过来,更是否定国家机器的压迫性权力本身,更是建设一种以直接民主为原则的政治生活。

然而,无政府主义模式的政治运动也存在显而易见的问题。无领导、去中心、扁平化的运动,往往也是缺乏行动力的。近年来依照这种模式展开的政治运动,要么在漫长的讨论中无法关于统一的行动策略达成共识,迈不出下一步,最终耗尽了运动参与者的热情和耐心;要么就是缺乏决策和执行决策的清晰机制,在危机面前只能仓促应对、进退失据;要么则干脆被当权者利用、收编。

强调直接民主和自发参与的政治理想固然美好,但政治同时也是严肃的、凶险的、充满硝烟的,重点不是隔空向敌人喊话,而是实打实的进攻和防守。自发参与固然重要,但指挥、协调、让运动的参与者同往一处使劲,在很多时候更重要。直接民主固然重要,但面对瞬息万变的政治局势、尤其是不惜对运动参与者使用暴力的国家机器,政治运动同样需要具有政治智慧的领袖当机立断、运筹帷幄、在艰难的时刻决定运动的策略。

另外非常讽刺的是,尽管无政府主义模式的政治运动努力追求最大限度地容纳多元声音、多元视角、多元身份,但实际上,在参与者的种族多样性和阶级多样性方面,这一模式的政治运动要比依靠工会等传统组织进行动员的集体行动差得多。

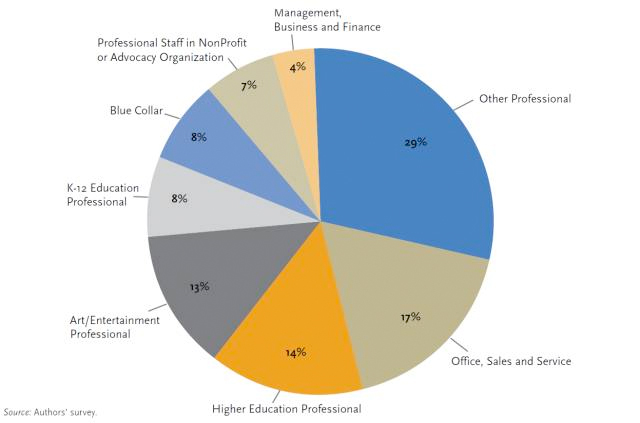

纽约市立大学发布的一份报告表明,在积极参加了“占领华尔街”运动的被调查者中,三分之二是白人,80%以上有本科学位。没有人会觉得这样的运动参与者构成真的可以代表所谓的“99%”。一些评论者进而认为,“占领华尔街”所表达的并不是受资本主义体系压迫最深重的那些人的反抗声音,而只不过是目前这个体系中掌握特权的人向掌握更多特权的人表达觊觎和不满而已。无独有偶,2016年法国的“不眠之夜”运动只局限于大城市,没能辐射到小城市和乡村,底层劳工、少数族裔在运动中的存在感同样十分有限。

指出这些问题,绝不是说我们应该彻底拒绝政治运动的无政府主义模式,更不是说我们应该停止对于自发参与和直接民主的追求。尤其是,那些与政治领袖和政治组织结合比较紧密的运动,这些年来也同样是问题重重。

2011年西班牙爆发的反对资本主义体系的“愤怒者运动”,最终在2014年完成了从草根社运向新兴政党的过渡;但从草根社运中诞生的“我们可以”党还是面临着“主要精力应该放在选举政治上还是草根动员上”的艰难抉择,并且正在被党争所困扰。委内瑞拉的工人阶级社会主义运动以查韦斯个人的领袖核心地位为基础,最终随着查韦斯的逝世而失去动力。巴西的工人运动和劳工党保持密切互动,但当劳工党在执政之后政治路线变得越发保守时,工人运动也失去了挑战劳工党的力量。

这或许就是当下这个时代给我们提出的最复杂、最艰难的挑战之一:如何在政治运动中既体现自发参与和直接民主的原则,又能用某种灵活有序的组织结构和决策机制作为运动的中心、强化运动的行动力?如何既不让政治运动因为群龙无首而成为一盘散沙,又不让处于运动核心位置的组织者与草根参与者之间脱节?如何回应这个挑战,决定了我们是否会辜负这个时代、是否会辜负漫长的政治运动史上那些勇敢的前辈们。

注释

- [1]:关于无政府主义者在西班牙内战期间的实践,左翼杂志《雅各宾》刊发过一篇文章详细介绍:

https://www.jacobinmag.com/2017/05/george-orwell-spain-barcelona-may-days </br>

- [2]: 详细报告请见Ruth Milkman, Stephanie Luce & Penny Lewis “Changing the Subject: A Bottom-Up Account of Occupy Wall Street in New York City”.

文章版权归原作者所有。