没人告诉我做田野会被性骚扰

没人告诉我做田野会被性骚扰

本文转自“与猛虎谈情”(微信号:tigeranthropology)。乘#MeToo之势,“与猛虎谈情”将在接下来的系列文章中,谈一谈“田野中的性与暴力”。这是一群人类学、社会学、性别研究专业的博士研究生,组成了一个翻译小组,想与你分享这个主题下现有的一些英文讨论。这些译作本着公益的目的,已取得原作者的授权,并提供原文出处。希望能借此号召更多的学友、师生和机构参与到思考和讨论中来。欢迎留言、转发,也欢迎其他公众号向我们申请转载。

Imogen Clark, Andrea Grant/作者

egg-white, 彭桥杨, 周雨霏, 朱瑞翼/译者

冯蒋佳之, 唐凌/校对 </br> </br>

原文标题:Sexuality and Danger in the Field: Starting an Uncomfortable Conversation

可在浏览器中搜到原文pdf。译文已取得原作者授权,转载敬请告知。

序言

这份题为“田野中的性与危险”的特刊旨在开启一次令人不适的对话。我们尝试以一种诚实的态度讨论田野调查可能给初出茅庐的研究者,尤其是女性,带来的风险。通常情况下,人类学本科一年级的学生会学到田野工作旨在让自己浸润到一个陌生的社会、文化和政治环境中。然而,很少有讨论会提及田野经历同时也意味着置身于一个全新的性/别环境中。而建构这一性/别环境的很可能是当地迥异的互惠和交换体系。我们这份刊登于《牛津大学人类学协会期刊》(JASO) 的特刊意在强调对于后者的讨论,即:田野是与性别密切相关的经历。我们提出以下问题:一个人的性别或者性如何影响田野工作?“危险”与“风险”从何而来?最重要的是,我们如何帮助(女性)田野工作者为可能面对的现实情况做好准备?

在一次讨论中,作者Clark和Grant意识到她们所经历的性骚扰和由于性别导致的危险并不是个体经历,因而诞生了撰写这份特刊的想法。虽然她们都参与了田野准备训练,完成了详细的风险分析 (risk assessment form) 和道德评估表(ethical clearance form),她们没有料到的是作为一个来自外国的未婚女研究者对日常田野研究的影响之大。由于此类讨论在田野准备训练中的缺失,她们曾天真地以为她们会以一种“专业人员” (professionals)的身份出现在田野点上。为了取得当地人的信任,她们要努力缩小研究者“自身”与“他者”之间的权力鸿沟;要努力去解构,而不是去拥戴研究者自身所隐射的权威。然而她们很快意识到自己在田野当地社会中的(性别)权利等级地位比之前的预期要复杂并且低很多。她们常常发现自己没有准备好面对“情感和道德”上的挑战(Thomson et al. 2013), 尤其是与性骚扰和性侵有关的挑战。

在卢旺达威权政治的环境中,Grant很多调研时间在当地年轻人的家中度过。虽然这让她有机会接触到这些年轻人“隐藏的文本” (Scott 1990),但也让她可能陷于“轻浮”的名声和性侵的风险。有几次她的口头拒绝不见效后,她不得不动手击退了男性受访者。这些事情的发生让她事后感觉复杂。她常常感到的不是愤怒,而是内疚:一个“好的人类学家”肯定不会让自己陷入这样的境地吧?这种内疚常常伴着挫败感和绝望而来。她怎么才能取得论文需要的数据?她应该继续和潜在的(甚至是已知的)侵害者见面对话吗?在这份合集中,作者们指出田野研究往往包括和我们日常生活中有意避免的人打交道(see also Pollard 2009:7)。在田野点上,这些人很可能是关键的“把关人”(gatekeeper), 对研究成败至关重要(至少在当时看来是这样)。Grant在结束研究后对这一点感触尤深,因为田野时她的一位关键受访对象之后在卢旺达因强奸入狱。

Clark离开英国后去到印度西北部研究藏人社群。在出发前,她在旅行指南和田野安全培训中早就听闻”挑逗艾娃”(Eve-teasing)一事,也就是对女性的口头骚扰和咸猪手。她也准备好在去往位于喜马拉雅地区田野地点的路上避开印度男人的目光。她得到的建议司空见惯:穿着保守(学习“当地人”);别搭乘晚间抵达的航班;只在正规偏贵的旅馆过夜;提前从机场预定出租车;天黑之后别在外逗留;不要单独旅行(这对于计划开展独立田野研究的她来说似乎有点可笑)。虽然频发的咸猪手(和其他形式的街头骚扰)的确如她所料,但她对于因研究活动所吸引的注意却完全缺乏准备。她以为,作为一名学术研究者,又有英国高校的荣誉,她会被视为专业人员,或至少是一名要完成研究项目的学生。虽然在某种程度上是这么回事,但是这对潜在的追求者却没有任何效力:她对于采访的请求;免费提供的英语课;去当地人家的访问和为了采集资料的“逗留”(see Krishnan,this issue; cf Ackers 1993)却经常得到有性暗示的回复、抚摸,和喋喋不休的浪漫短信。和Grant一样,她感到内疚和自责。如果停止和这些“追求者”联系,她何时才能建立起田野研究里有着深厚感情(但没有性!)的关系?她的研究会不会因为参与者对于研究本身缺乏兴趣, 却另有所图而失效?她真的需要用性(cf. Ackers 1993: 215; Lee 1995: 58) 来获取研究数据,从而完成博士学位吗?这合乎道德吗?这会产出有效的研究吗?

(以上两例)正是Clark和Grant在田野前未曾考虑过,或者说未曾被要求考虑的性/别风险。她们能做的只有在田野中临时应对,并承受额外的压力和焦虑。Clark因而调整了原先设计的研究态度,转向更正式的做法。幸运的是在第一个田野点几个月内,她结识了几个值得信任的同龄人。后来她正式聘请这些朋友为田野助手和翻译。虽然她有时并不需要翻译,但她会请这些朋友来陪同自己,充当介绍人。她发现有了这些(在当地受尊敬的)朋友的介绍,她面对的浪漫追求和不正当的转移话题的尝试减少了很多 (cf. Lee 1995: 58) ,同时研究数据的质量也提高了。在发现这种策略的有效性后,她开始在第二个田野地点寻找研究助手。在两位非常优秀的助手(其中之一是第一个田野地点结交友人的亲戚)的帮助下,Clark的研究幸而顺利展开。

厌倦了日常需要应对的性殷勤,Grant把研究的注意力集中在了女性受访对象身上,并与她们建立起了友情。这个方法的转变使她的论文转而关注性别,这个面向是她原先的研究计划未曾着重考虑的。但和这些女性建立友情并不总是一帆风顺,因为她们往往会把Grant介绍给男性友人,并鼓励她和他们开始亲密关系。Grant对于这些邀约的拒绝常常导致女性友人的失望,甚至让她们感到被背叛。Grant后来才发现这些女性友人有时候是收了男性“追求者”的介绍费才做了上述的事。

一项紧迫的事宜

讨论田野中的性/别权力与相关的危险是一个紧迫的需求。当Clark 和Grant 着手组织相关主题的工作坊时,获得了巨大的反响。许多女学生带着她们自己的故事和强烈的意愿去分享她们的经历。虽然她们在各种各样的文化、社会、语言和政治背景下完成了田野研究,这些学生全都在田野过程中遇到了与她们的性与性别直接相关的挑战和困难。她们中的许多人觉得自己没有足够的准备去应对这样的田野现实。这让人不禁感觉到,女性毕业生比例超过百分之七十的牛津人类学系,需要做更多的努力,使得年轻的女性更好地面对田野调研。一名刚从田野回来的女学生找到了Grant,向她诉说了在田野调查中遇到的性骚扰和性侵犯,以及没有足够的准备去处理或预测到这些问题,以至于带着委屈与愤怒回到了牛津。如果人类学系想要避免这样的情况——我们真心地希望——最重要的就是,在学生前往田野前,让他们理解田野是存在生理性别和社会性别权力关系的性/别场域。

专业的田野训练课程提供了大部分的田野前的准备,而另一个可能的、提供田野相关知识的来源是导师与学生的交流。但与学生讨论性骚扰的可能性无疑是一个不舒服的举动,尤其是对男性导师来说。确实,男同事们经常意识不到女性田野工作者在研究中可能会面临的诸多困难(已有的相关文献和我们的有关经历都可以证实这一点)。他们往往意识不到,在田野中受到性侵犯和长期的性骚扰风险会带来长久的情绪上与心理上的影响。的确,他们经常不会认为田野调查是一个存在生理性别和社会性别权力关系的经历,因为他们自己可能从来没有这样的感受。举一个令人不愉快的例子。男性导师不总是能意识到,当他们介绍一些关系(那些他们在自己的田野中认识的受访者)给他们的女学生时会引起的问题。我们时不时会听说,这些被导师热心推荐给女学生的受访者会骚扰或(和)侵犯她们。(男性)导师需要认识到那些和他们共事时平安无事的(男性)受访者或研究助理,对女学生可能会有不同的表现。女学生则需要对这些关系保持谨慎,就算是被信任的导师推荐的也不见得一定是“安全的”。

我们来澄清一些问题。我们的目的不是去引导大家认为性别议题和性侵害仅仅存在于田野中。我们绝不是去尝试将田野中的“他者”色情化,或指田野点是放荡的催生性欲的温床(虽然有时候可能有这种情况)。性骚扰和性暴力在任何地方都会发生。而最近关于强奸文化和几个新词汇,如“大爷式说教”(mansplaining)(男性无视女性有的知识,对女性居高临下的说教)“大爷式占座”(manspreading) (男性在公共空间张大双腿占座)“大爷式打断”(manterruption) (男性在女性说话时随意打断女性)的讨论,都说明了西方的大众文化离性别平等有多远。确实,这个问题正在风口浪尖。在2014年,美国的“勾搭大师”Julien Blanc被英国拒签签证,他的“约会”套路列举了各种技巧来哄骗和施压女性与其发生性关系。同年的五月,(美国加州)伊斯拉维斯塔镇袭击案引爆了#YesAllWomen标签,而在这一年前,Facebook的首席运营官Sheryl Sanberg在她的书《Lean In》中提醒她的读者们,要看到西方世界中,在工作和私人生活空间里无处不在的性别歧视。

但讽刺的是,尽管女权主义在欧美主流文化逐渐普及,而女性主义人类学也在三十多年前就开始了,目前女性主义还未激发对田野调查方法论上的反思。在本特刊中,Johansson在她的文章里中肯地指出的(参见同刊的MacDougall的文章有相似讨论),田野训练课程中的风险总是被说成“远在天边的”。我们被教育去思考与陌生人有关的风险:抢劫犯或强奸犯潜伏在黑暗的小巷,在大马路上,或在出租车的驾驶座上。但正如女权运动者和性别运动者几十年来一直澄清的那样,强奸和性侵害最有可能发生在女性的“熟人”或“朋友”手上。尽管现实如此,田野调查训练依旧错误地将风险归于“外人”,给年轻女性研究者的安全带来了严重而危险的后果。

因此,关注这一社会性别权力分化的田野现实是至关重要的。除了提高女性田野工作者的安全性,花更大力气重视性与性别的议题能让我们还原年轻女性在我们的田野点里时常岌岌可危的状态。无论成功或不成功地处理这些关系,作为研究者的我们有机会离开这些男性,而当地的女性却不能如此。有一个“轻浮”的名声会在未来对她们产生切实的影响,例如Clark的田野调查期间发生在德里的残忍的Jyoti Singh轮奸案。那是当时的国际新闻头条:发生在Singh和她的男性朋友身上的暴行,在印度激起了2012年12月6日的一场游行示威,人们迫切要求加强对性暴力的法律约束。

缺席的性:现有文献中关于田野中的性的讨论

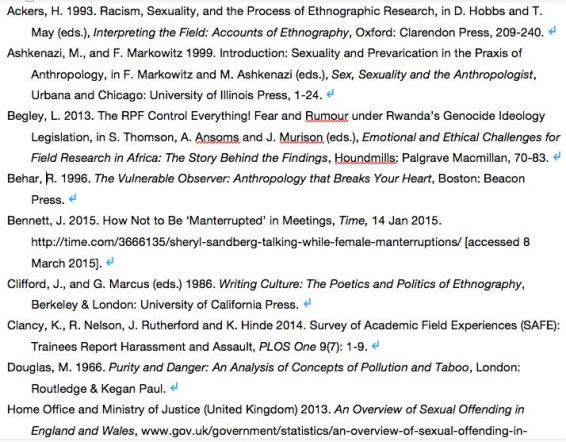

这一期JASO特刊将助力于正在萌芽的有关性(以及社会性别)在人类学研究中所扮演的角色的讨论。正如Rose Jones (1999: 25) 和 Sex, sexuality and the anthropologist 一书的编辑们所指出,将人类学家的性从研究过程中割裂出来(Ashkenazi and Markowitz 1999)是不可能的。他们谈到,参与式观察基于两个关键但互相矛盾的概念:第一个是“实证经验主义认识论”(它提倡研究者与“数据”保持距离以免“污染”数据);第二则是一个大相迳庭的假定:文化可以通过性经验被认识(Ashkenazi and Markowitz 1999:2)。这一难题在Clifford和Marcus的《写文化》(Writing Culture 1986)一书中同样突显:尽管这本书在人类学家之中激发了关于民族志研究中固有权力差异的实质性自我反思和关注(其中不少被认为是“自我迷恋”),同样的自反性并没有延展到关于性的探讨(参见 Newton 1993: 5)。或许这是因为对性领域的探讨可能会危及民族志学者的信誉,尤其是女性(参见 Kulick and Willson 1995a: xiii)。的确,正如女同志人类学家Esther Newton所言:“如果异性恋男性选择不去反思他们的性和社会性别如何影响他们在田野中的视角、特权、和权力,社会可信度显然更低的女性和同性恋者则被悬置于一种紧迫的格格不入之感和一种对揭露的后果的合理担忧之中“(1993:4)。正如刚才提到的那些作者们所做的那样,这期特刊试图揭开这个主题的讨论。就像Ashkenazi和Markowitz论述的,本期特刊的作者们认为民族志学者——无论他们自身喜欢与否——在受访者眼中总是带着生理和社会性别的存在。因此,那种被田野调查新手所默认为理想伦理状态的无性别姿态事实上是无法企及的。

尽管田野工作中的性别议题已被谈及(例如Markowitz and Ashkenazi 1999,Kulick and Willson 1995b,Whitehead and Conaway 1986),还很少有发表的文献讨论在性别议题的协商和表述中出现的危险后果(尽管可以参考Ackers 1993, Lee1995)。本特刊将聚焦于民族志学者的性如何影响他们的研究以及田野中的安全,从而填补这方面讨论的空白。《写文化》一书以及其后发表著述的作者们将民族志学者形容为强大而笔下生风的个体,他们的行为和出版物被认为有可能威胁及削弱已经处于弱势地位的前殖民主体们。然而,正如Johansson和MacDougall在这期特辑中指出,这些作者们没有认识到民族志学者(尤其是女性)所经历的在地的脆弱性(请参考Behar 1996)。尽管她在“家”的时候或许处于一种强大的地位,置身于她所属学术机构的保护范围之内,忙于书写“他者”的生活,但女性民族志学者(以及其他从田野当地看来“非常规性取向/性认同”的民族志学者)在田野时很少会处于一个权力和特权的地位。正如Johansson写道,对于这一代接受后殖民人类学教育的民族志学者而言,我们被鼓励去解构自身的权力和特权,而这让田野工作有可能成为一项危险的事业。被自我怀疑所桎梏,无法阅读文化的(性方面的)暗示,在方法论上又被教育要疑中留情,这些让第一次进入田野的女性民族志新手显得尤为脆弱。这种在田野工作的早期逐步累积的脆弱性是本期特刊贯穿始终的主题。

脆弱性在女性(以及那些持“非常规”性与性别取向的)民族志学者中尤为突出。不过,这些问题(常规性异性恋)男性民族志新手也同样需要面对。的确如此。Pollard (2009) 在一篇文章中就对一群由多样性别组成的博士生群体在田野中遭遇的困难进行了探讨。她记录了如下各式的情感:

孤独,羞耻,丧失感,背叛感,压抑,绝望,失望,不安,被困,不适,无备,无援,难受。

这些都是学生们出发去田野前很难预料到的情感。Pollard的受访者们认为他们田野行前培训是“不足”的 (2009:1),本特辑的很多作者们也持类似看法。她在总结部分建议道,各人类学系应该引入一个“指导机制,让田野归来的学生充当行前学生的顾问” (ibid.: 23)。显然,我们很需要一种更好的田野准备,以涵盖各种性别差异。

再来,田野归来后的重新适应问题,也需要得到院系的更多关注。从田野回归可能是一次很艰难的体验,尤其是对于那些在政治动荡的情境中工作的研究者而言。在某些案例中 (Begley 2013),研究者在回归时患上了创伤后心理压力紧张症候群 (PTSD)。院系需要告知田野归来的学生,他们能够获取到各种可能的关怀,例如大学咨询服务。虽然本特辑的作者并没有直接处理这个议题,但对于回归困难的真实、诚恳的探讨也应该被纳入一切田野行前培训的设计当中。

通过仪式:博士田野的经历

Wengle (1987) 指出,人类学家一直以来都在考察和分析的,是受访人群体的“通过仪式”(人生命进入不同阶段的仪式),但人类学家却很少将其自己的学术通过仪式(即民族志田野工作)用同样的态度审视。在这个特刊中,我们为这种经历打开一扇窗。本特刊中的作者们都是牛津大学的博士研究生,要么最近刚完成博士论文,要么正在完成中。她们的文章关注性危险,探讨它如何产生,她们又是如何在自己的田野中处理它的。从西欧开始,Congdon讨论了她在巴塞罗那和比克的加泰罗尼亚城镇中作为一名“独行的女性研究者”的经历。这一旅程远没有她设想的那么“轻松”,至少从性危险的角度来说。Congdon描述了她研究的最初几个月如何被骚扰经历萦绕,这使她感到脆弱、压抑和无助。她指出,由于支持网络的缺乏,这些原本很接近英国日常的经历,如何在研究初期深深地困扰了她。她还谈到,英国女性学生的刻板印象如何形塑了她在田野中的定位,并因此带来麻烦。她建议初访田野的研究者,在出发之前就提早收集好关于这类刻板印象的资料,以做好准备抵御其负面影响。

往东边走,MacDougall向我们介绍了她在约旦的安曼做田野时应付求婚的经历。她引用Jenkins (1994)说,女性田野工作者最好以一种“性别学徒”的身份进入田野,此中她们应该遵照新环境中的各项规范,“通过实践”来学习如何得体地、从而安全地扮演自己的性别。不过她也指出,使这一学习过程更加困难的是,因为女性人类学家继承不了当地的性/别角色。她们必须要跟受访人一道协商出一种”第三性别“ (Schwedler 2006)。

Isidoros在撒哈拉做调查。她借用MaryDouglas的”洁净“与”危险“框架(Douglas 1966) ,探讨了在科学研究的“洁净”与其田野情境中的性互动所内含的“危险”之间,存在什么样的张力。她首先对现今的方法论文献中对性的讨论进行了有益的概述。在文章第二部分,她就自身研究中的方法举例,讨论了她对本地社会运动、保护以及合法性的实践所给予的关注,如何帮助其在田野中保存了自身安全。与此同时,这些关注还使她得以进入并深入理解Sahrāwī人群的游牧文化,而这正是她此前无法涉足的领域。

再向南一些,我们来到尼日利亚和喀麦隆的边境地区,Johansson在这里的巴卡西半岛做田野。她通过自身田野经历指出,风险并非“远在天边”。它不是一个等着被遭遇的、偏离正轨的“他者”,而是人际关系中的社会性建构,从而是民族志过程中不可或缺的一部分。她提到,作为一个外国白人女性民族志学者,她必然不可避免的卷入到当地的交换与互惠体系当中。那些扮演着“老大哥”角色的田野把关人掌控着她对研究机会的获取。尤其是,她质疑《写文化》合集 (Clifford and Marcus 1986) 中那些特权学者们所带有的男性中心主义预设。确实,脆弱性才是最关键的主题。

Krishnan也讲述了她对脆弱性的体验。作为一名女同性恋学者,她回到自己的“家”——南印度的清奈做调查。Krishnan的研究主题是有关性危险以及“青少年”作为性不稳定时期的话语。这不仅迫使她(至少部分程度上)退回“出柜前”状态,而且还让其深陷在恐同叙事及相关威胁中。她回忆起自己一次“抓狂的夜晚”,因为她害怕报道人会找到她的田野笔记,揭露她是“那些‘拉拉’(lesbo)的其中一员”。躺在宿舍床上,她怀抱着田野笔记才睡去。作为一个“回家”调研的学者,Krishnan在田野中的定位跟我们本特辑中其他作者都不同。她的研究显然受益于获取途径的便捷,但她却为此付出很高的个人代价。作为返乡者,Krishnan被要求遵从那些既定的社会规范和规则。由于她拒绝服从(如吸烟、不结婚),她遭到了谴责和质疑。不过与此同时,Krishnan得以成为当地那些受到歧视的酷儿女性的一个重要支持者。

最后,Miller回忆了她作为女性田野工作者在亚马逊农村地区的经历,那是在Escalvado (巴西东北部) 的Canela原住民村落。Miller提到,在她的研究情境中,那些给“独行的女性研究者”提供的常规建议大部分都不可行(不切题或做不到)。她转而开发出另类的方式来确保自身安全,她将其中一些介绍给她的读者。与Johansson类似,她强调民族志学者必须转换自身在当地权力与不平等结构中的定位。这是因为,这些不仅影响到民族志学者的安危,更关系到他们的研究机遇。

结论

对田野中的性与危险进行讨论确实令人不适,但这不可以阻止我们公开地谈论这些话题。田野可以成为最有回报、最愉悦的学术经历之一,但若忽视其风险性就是愚蠢的。然而,这类引发不适的讨论并不总是受人欢迎。诚然,当Clark和Grant在牛津发起这个有关性与危险的工作坊时,其中一个参与者批评她们“杞人忧天”、“冒犯他人”。毋庸置疑的是,这绝非我们的初衷。我们的目的不是让年轻女性们不敢做田野,或是恐吓她们令其以为自己将被性侵或攻击,即便我们必须强调的是,在某些田野情境中这些是真实存在的危险 (Mahmood 2008)。相反,我们鼓励她们在进入田野前反思自身的定位。田野工作意味着进入一个性别与性的新体系,其中的人对互惠性与交换有着不同的理解。正因如此,我们希望JASO的这期特刊将成为田野前培训中的一个重要的教学工具,促使学生们在进入田野之前就思考其可能(或不可能)遭遇的种种风险。当然,并非每个女性研究者都会经历相同的困难。不过,做好准备的意思是,认真考虑面临涉性的危险和风险时,你将会如何应对并避免。

注:原文中提到的sex, gender, sexuality等概念在中文里没有唯一对应的词汇,因此我们尽量选择了在每个语境中最妥帖的翻译。例如,原文对sex (生理性别) 和gender(社会性别)进行综合讨论时,我们沿用了港台的学术翻译概念“性/别” ,以区别于侧重生理性的“性别”中文用法。

文章版权归原作者所有。