记离开三十年后的天安门

记离开三十年后的天安门 ——

2019 年 6 月 4 日,失望,悲悯,渺茫……怀着复杂的心情,我离开了北京。

这一趟将近一周的北京行,是我给自己放了个假,休息几天,寻觅美食,逛逛展览,探访好友。

在我去北京大学参加一个午间学术讨论的时候,被门口警卫拦了下来。

「以前查一下身份证,登记不就行了吗?」

「这几天不行,没有正式邀请函,外人一律不准入内,你 7 号以后再来吧。」

「什么原因?」

「这我不方便透露。」

「为了六四?」

「我不方便透露,你自己琢磨吧。」

不想麻烦北大的朋友出来接我,于是我「溜进」了旁边的清华。两位大妈游客想进去参观,被拒之门外。

「请让一下。」

拨开人群,学生模样的我丝毫没有引起警卫的怀疑,让我从拥挤的游客中堂而皇之地进去了。第二天再去的时候,故技重施依旧好使。进女生公寓,在楼下宿管处登记的时候,宿管阿姨看着我的护照上的照片,狂笑不止,可能是那拍得实在是像个通缉犯。可就是这样的通缉犯般的护照,地铁查身份证的时候,却成了「绿色通行证」,通行无阻。

其实每次来北京,都留给我快乐的回忆,即使是这次。看了三场电影,一场话剧,四场展览,买了三本书(赠出了其中一本),见了几位好友。可是在欢乐之余,我还是无法忘记三十年前,在我脚下的土地上,不计其数(因为官方给不出数字)的知识青年献出了生命,追求民主自由与健康的政治环境。

法国历史学家 Pierre Nora 所著的 _Les Lieux de Mémoire_,提出了成为社群的象征性遗产的一种经由人类或时间转变的物质或非物质的实体,「lieu de memoire」,我们回溯过去,赋予意义,创造联系,再反作用于巩固社群凝聚。举个大家都能立刻想起来的例子,高中历史书在述及法国大革命的那一课,展现在我们眼前的第一幅图片即被攻陷的巴士底狱的油画。多年后,再看到这张画,人们依然能联想起一连串的历史事件,拼凑出法国大革命的图景。

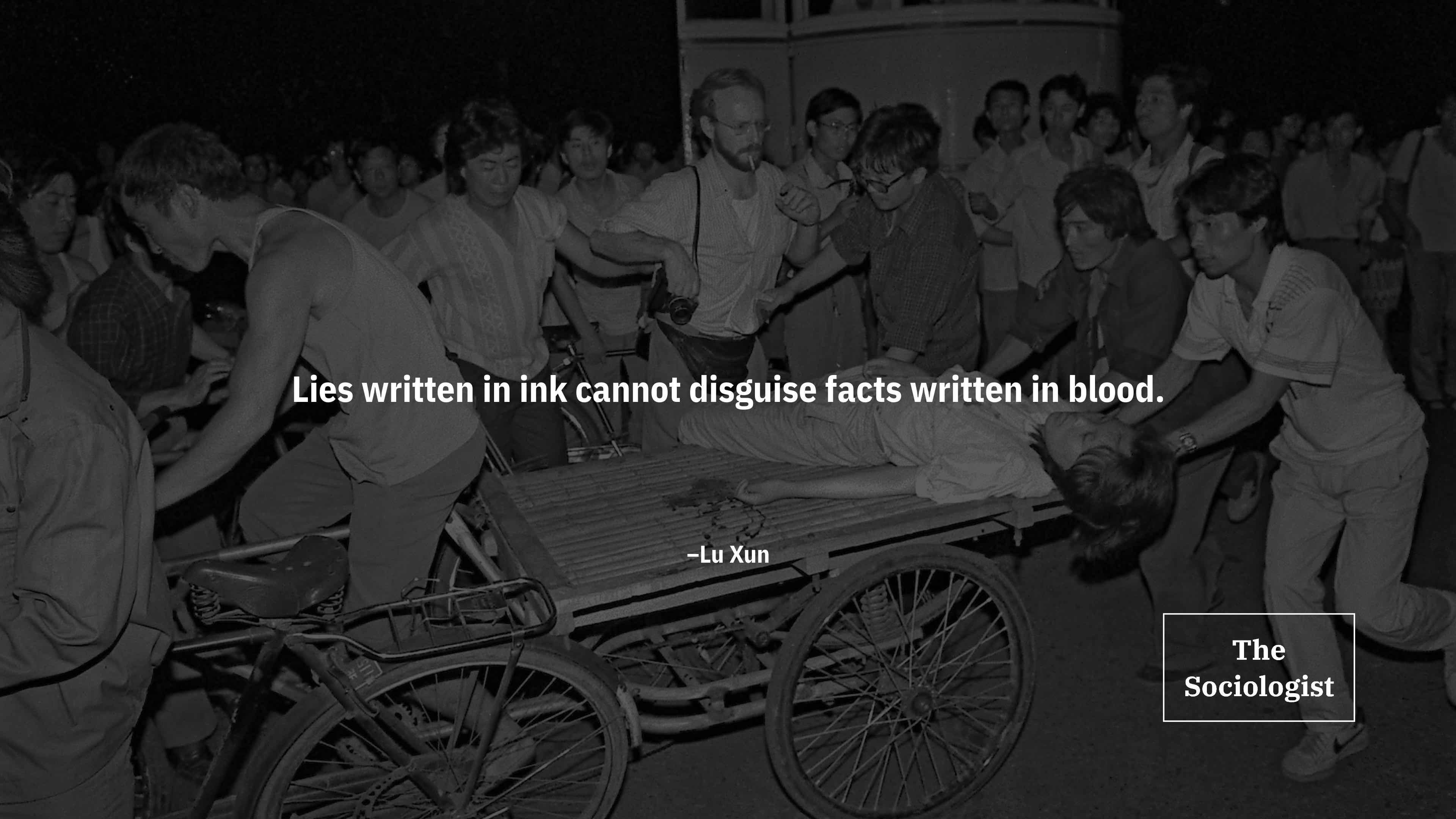

而对于六四事件来说,最出名的一幅「画」莫过于挡住坦克的人。BBC 在对北京街头采访时,大多数人表示没有见过。但他们的回复支支吾吾,明显是知道发生了什么,视频最后的老大爷还指出,「这是什么时候的照片?你们能拿到这儿来?」

无论被称作「Tank Man(坦克人)」、「Unknown Protester(无名的抗议者)」,还是「螳臂挡车的歹徒」,这些 invented tradition(被创造的传统),都是权力话语的产物。

「如果话语是一个历史性的存在,那么在各种不同的历史性话语(savoir)的背后所隐藏的、我们希望通过社会学之『还原』而获取的,使得在历史沿革之中,某些话语消失,而某些可以一直存在到今天的条件到底是什么,亦即使用话语的、作为主体的人何以在日常生活中,作出他们的选择?对于现象(比如人的行动),只要它是被规范的和存续的,我们可以对它提出这样的问题。」这是北京大学社会学教授杨善华所著的《亲历现代中国:北京民众的生活智慧与情感体验》中,受 Michel Foucault 启示的方法论。这本书的访谈对象,都是经历过文革的普通民众。

我还记得第一次翻开这本书,第一篇《烧锅炉的老北大》,读着读着,不禁落泪。北大法律系出生的韩大爷,因为加入过国民党,当过学生会主席,在解放后去登记了自己的身份,埋下祸根。1951 年 3 月 7 号晚上,他被逮捕,「首恶必办,协从不问,反戈一击有功」,无从上诉的军事法庭判了他 15 年有期徒刑。1964 年「释放」后,被分配到黑龙江省甘南县音河农场「就业」。「文革」爆发后,他又被分到黑龙江省龙江县五村四队插队,当了 15 年农民,每年工资 4 毛钱。改革开放后,在「邓小平主席的宽大指示下」,韩大爷回到北京,在 31 中找到了烧锅炉的工作。

常常谈及政治,很多人噤若寒蝉,风声鹤唳,摇头摆手,莫谈国事。你可以将这些悲剧当成是小人物的悲哀,也可以一头扎进犬儒主义的温柔乡里。可政治却和每个人的生活息息相关,与个人前途命运休戚与共。

普通民众的「社会恒常」使集体事件得以在个体记忆中存续,无论权力所有者如何隐瞒、掩盖,或者编织新的记忆试图覆盖,都难以掘去这深埋着的集体记忆。

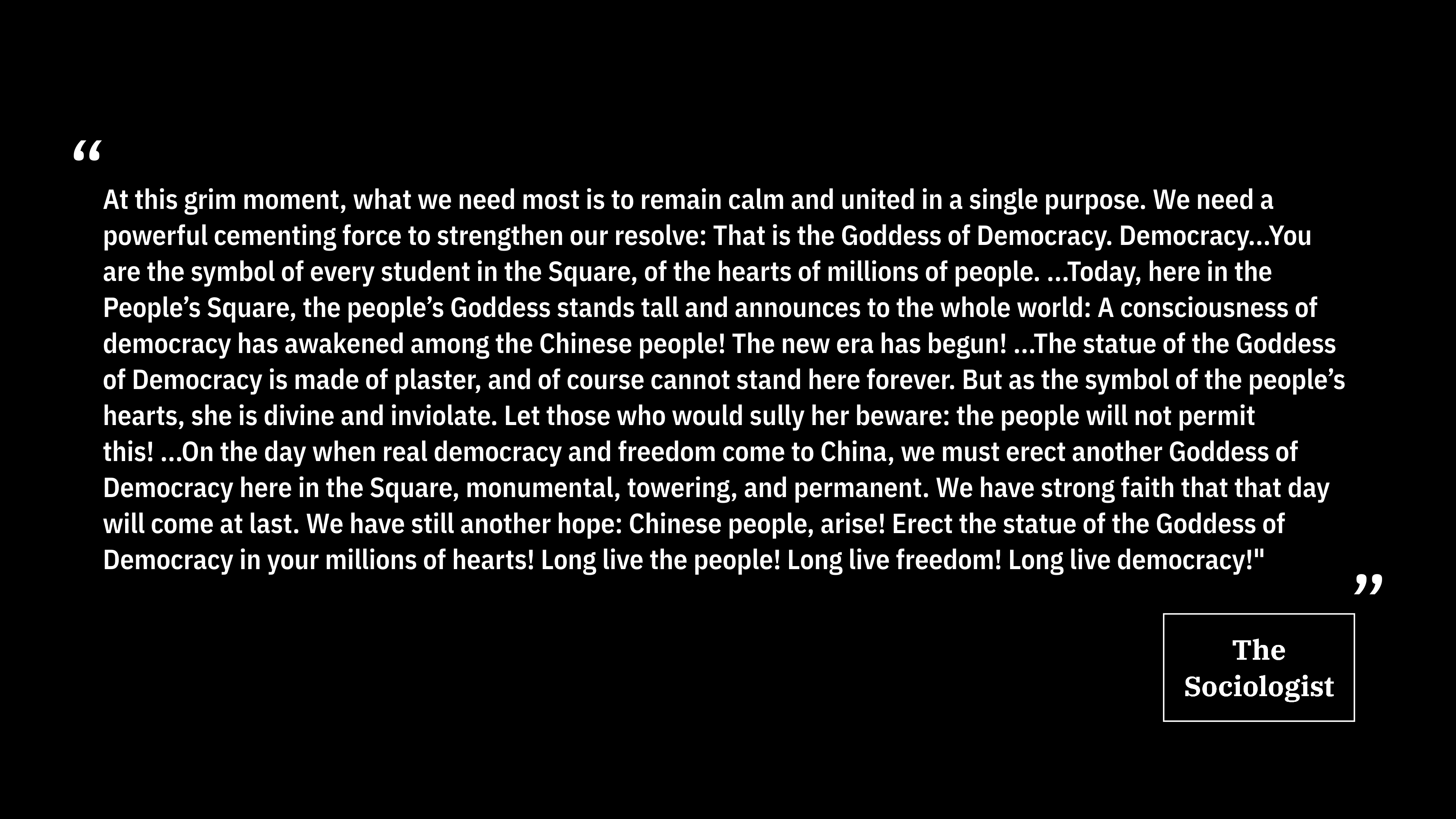

在今天的政治与法制环境下,顾及人身安全和正常生活,我只能在 Telegram 这个「法外之地」讨论这一问题。我钦佩「天安门母亲」的勇敢与坚毅,但我也不能帮她们发声。我想,我们能做到的,且至少应该做到的是,不要遗忘,讲述下去,延续这一「被创造的传统」。

(未完)

文章版权归原作者所有。