香港《逃犯条例》风波

香港《逃犯条例》风波 ——

本文作于 2019 年 6 月 18 日

2019 年 6 月 9 日,香港民间人权阵线第三次组织的「反送中大游行」自维多利亚公园直至立法会综合大楼, 据其统计人数逾百万,即使警方估计人数仅为 24 万,这个数字远超过其对几日前由香港市民支援爱国民主运动联合会举办的「六四事件三十周年烛光晚会」的参加人数,更是远超近年影响最大——因不满中央对 2017 年行政长官选举及 2016 年立法会选举框架安排而爆发的「雨伞革命」,创下自 1997 年香港回归之后历史最高。

从统计学角度来说,香港警方的保守数字有其合理依据,但已然无法起到平息香港市民和全球关心香港民主自由现状与未来的担忧的作用了。

2018年2月17日,台湾台北市大同区发生一起命案,陈同佳杀害女友潘晓颖并弃尸,之后在被台北市警方发现之前逃回香港。2019年4月12日,陈同佳在香港东区裁判法院承认四项洗黑钱罪,并在 29日被高等法院判处入狱29个月。惟港台之间暂无引渡协议,台北市士林地检署对陈同佳提出的杀人罪的控告无法进入法律程序,香港方面也不得不作出从两项盗窃罪和一项处理赃物罪改为四项洗黑钱罪而提出控告的妥协。

在回顾事件进一步发展之前,先讨论一下政治和法律背景。

曾两任英国大法官的许琛(Quintin McGarel Hogg, Baron Hailsham of St Marylebone)在 1976 年推广了「行政主导」(executive dictatorship )的概念,描述英国当时的的政治现状,「I envisage nothing less than a written constitution for the United Kingdom, and by that I mean one which limits the powers of Parliament and provides a means of enforcing these limitations either by political or legal means. This is the essence of the matter…」,政党——政府——议会(下议院)之间的关系已经构成的「选举独裁」(elective dictatorship)。虽然数年后保守党夺回权力,许琛的态度发生转变,且这一概念在政治学界饱受批评,但许多研究香港问题的学者还是用它描述香港行政机关与立法机关的关系。

《中英联合声明》并未提及香港立法会的提案权,故《香港特别行政区基本法》在制定草案的过程中就一直限定和削弱立法会创议权,议员在未得到行政长官书面同意的情况下无法提出涉及公共开支、政治体制或运作的法案。此外,分组点票制度、行政长官否决权、行政长官可在一届任期内解散立法会一次、弹劾不能造成下台、行政长官等行政官员对任命他们的中央人民政府负责而不对代表香港民意的立法会负责、立法会仅可质询及通过政府提交的法案而无权修改等进一步扩大行政长官权力,再加上立法会中占相当比例的建制派议员,「行政主导」确为不争的事实。因此,香港落入自身解决政治问题无路可走的困境。

虽然「潘晓颖命案」早已不是香港所面对的第一起涉及引渡问题的司法案件,但香港政府却表示此次将能一劳永逸解决问题,提出《2019 年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例 ( 修訂 ) 條例草案》(Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019)。保安局局长李家超以「鸵鸟」批评前几任特首,林郑月娥也在立法会质询上表示这一点。她及其行政团队也一直认为当年修法的「漏洞」不是出于对中国大陆人权问题及司法公正问题的考量。

…only to enter into extradition relations with Governments whose judicial system, penal conditions and human rights standards are of an acceptable level…

If things are to remain as they currently are for the 50 years following the hand-back to China, presumably the necessary standards will continue to apply.

然而英国外交部解密文件(FCO 40/3774; FCO 40/3775; FCO 40/2595)表明,1992 年在制定《逃犯條例》(CAP 503 Fugitive Offenders Ordinance)和《刑事事宜相互法律協助條例》(CAP 525 Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Ordinance) 的时候已经考虑到中国大陆人权问题,以及两地司法制度的巨大差异。6 月 4 日,回归前夕时任英国外交大臣聂伟敬(Malcolm Rifkind)在南华早报发表文章,进一步强调所谓法律漏洞,实则是必要的防火墙(necessary firewall),以确保香港司法独立保持不变。

不过林郑月娥对此不屑一顾,在 5 月 9 日立法会问答大会上将这一说法归结为「废话」,随后民主派议员毛孟静指其「講大話」(说谎),立法会主席梁君彦引英国议会文献,以「charge of lying」系「unparliamentary language」将其逐出立法会,其他数位民主派议员也相继被逐出或离去。而在此之前,立法会内民主派与建制派的分歧已经无法弥合——

-

法案委员会 4 月 17 第一次会议依议事规则由资历最高的民主党的涂谨申主持,惟未能完成选出委员会主席的议程。

-

此后 5 月 4 日建制派议员联署提出由建制派资历最高的议员石礼谦取代涂谨申主持选举主席程序,自此双方各执一方,各自召开会议,

-

自 5 月 6 日至 5 月 14 日,民主派召开了第三次、第四次和第五次会议,建制派召开了第三次和第四次会议。

-

最终在 5 月 16 日双方会面后依旧互相指控,未能和解。当日,中华人民共和国中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室及国务院港澳事务办公室先后表达对修订《逃犯条例》的支持,中联办发出紧急通知,召集港区全国人大代表及港区全国政协委员在 5 月 17 日到其西环办公室接收「重要指示」,要求各界全力支持林郑月娥政府,并呼吁「爱国阵营」制造支持政府的舆论声势。

-

随后,保安局局长李家超于 5 月 20 日要求立法会内务委员会恢复二读,并于 24 日撤销法务委员会。

面对政府强硬推进修法,立法会机能瘫痪,社会各界反对,以及各国表示关切的现况,建制派也出现反对政府推进修改《逃犯条例》的声音。5 月 30 日政府接受建制派建议修改草案的联署后,针对「特别移交安排」的适用指控范围和启动以及对疑犯利益的保障作出了 6 项修订。6 月 6 日,立法会宣布于 12 日恢复二读并加快表表决。结果 9 日爆发「反送中大遊行」,香港 「612 占领」占据金钟道、干诺道中、告士打道、毕打街等,「616 大游行」占据夏慤道、添美道和龙和道。示威甚至造成一位死亡者——6 月 15 日,35 岁的梁凌杰从金钟太古广场 4 楼平台坠下,并避开救生气垫,自杀身亡。

面对除建制派外社会所有界别的反对,并于 14 日同中央港澳协调小组组长、中共中央政治局常委韩正「商讨」后,林郑月娥终于表示暂缓修例。截止发表本文,香港警务处对于游行示威期间的「暴动」定义作出解释,表示未做出暴动行为的市民无需担心被诉。

我在之前的一篇讨论六四事件的长文的末尾标注「未完」,并在 Twitter 发出了下期预告,但我这么多天以来都无法发出这篇文章。在我进一步阅读资料与文献的时候,香港持续发生了如此引人关注的政治动荡。我想,或许在事件稍加平息后再做讨论能站在更为理性的视角。

当我前两天看到中国外交部对香港发生游行示威,反对修订《逃犯条例》的言辞的时候,我以为回到了三十年前的北京。

为了让世界知道,曾经在社会主义阵营里跟着老大哥后面的中国,今日已经可以与其平起平坐了,北京让全球记者进驻,并开放卫星通讯报道。结果出人意料的是,展现在全球记者和媒体面前的天安门广场不是来华访问的苏联总书记戈尔巴乔夫,而是提出政治改革诉求的学生,和同样提出不满的受经济发展不均衡而生活跌落困苦的工人。国际威望大打折扣使权力的天平倒向了了保守派,武力镇压的处理方法令所有观察「新中国」的研究者错愕,

Not since the Iranian revolution have the analysts beenso surprised by global developments of such strategic and social significance.

而香港似乎也面临着这样的情况。这两年「偷跑」的法案太多了,相比之下《逃犯条例》并不是最具破坏性的,但它却承受了巨大的关注。林郑月娥所言有一点确为事实,即美国对此事件的关注超出常规。当然,中美贸易战让这场在《基本法》框架下的「家长式政府」第一次意识到,香港人并不会认同这种权威型治理。

5 月 10 号,香港文汇网在微博发文,香港政务司司长张建宗回应台湾陆委会不会在通过《逃犯条例》后同意杀人案疑犯回台受审。我当时评论道:「什么时候大陆能自由地看立法会视频,民主派记者会,香港新闻,才值得通过送中条例。」

这几天在我和周边的同学、朋友介绍香港发生了什么的时候,他们都表示了很大的兴趣,并对香港的民主制度发展表示了担忧,同情和支持香港人争取自由的行动。可另一方面我又感到担忧——中国大陆的年轻人已极难自由地获取资讯了。

去年年初 Yuyu Chen 和 David Y. Yang 发表的 The Impact of Media Censorship: Evidence from a Field Experiment in China 一文已经清楚的表明,媒体审查已经使公民对未经审查的信息的需求极度下降。

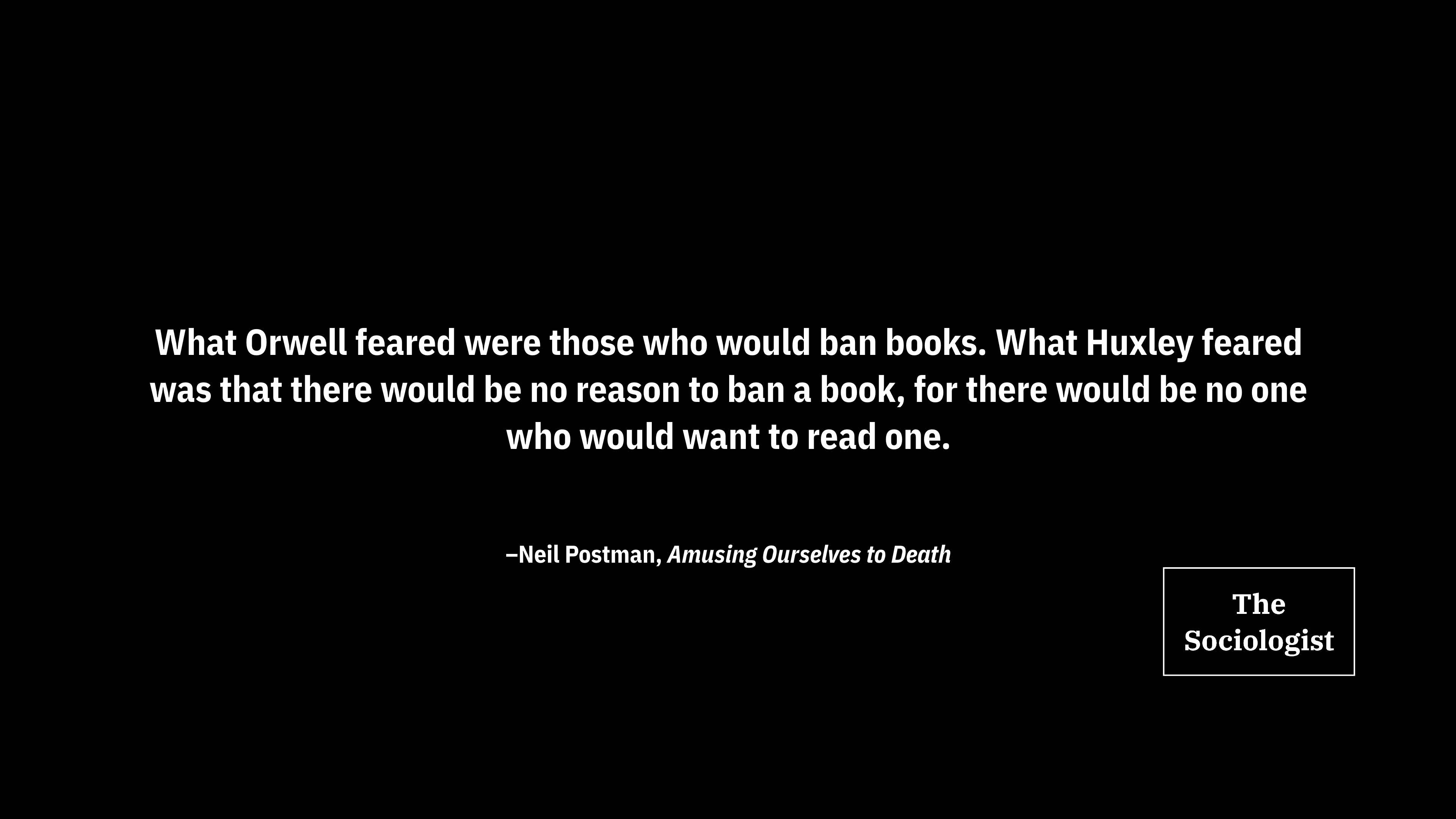

What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who would want to read one.

今天的中国年轻人,在使用互联网时,甚至已经不会感觉到自己身处牢笼。鲜少有人会想到,只有特定的账号可以发布国外政治新闻,且经过筛选汇编,对客观事件附以经过审查的、统一口径的主观评论。

区家麟著《二十道阴影下的自由:香港新闻审查日常》,进退与行止的规范系统,规律与日常的文化认知系统、操控与赏罚的管控系统,一道构建起的「结构性审查」。当哔哩哔哩弹幕视频网的共青团中央账号亲切地被称呼为「团团」,同年轻人打成一片的时候,权力话语再难被察觉。当香港人正在为作为个体的「人」争取应有的权利的时候,我们在关注什么新手机发布了,什么新游戏发布了,我们的娱乐活动的丰富几乎没有国家可比,只是它们不能越界,甚至无须被动审查,自我审查几乎已经成为如呼吸般的非条件反射了。

文章版权归原作者所有。