苏青 米娜:19年,在无声世界拍电影和开餐厅

无论是拍片还是开餐厅,苏青和米娜所做的,或可以称之为,关于“聋人”的实践——都是为了让这两个群体能够彼此靠近、增进了解,哪怕只是一点点。

苏青米娜:关于“聋人”的实践

采访、撰文/佟珊

大约四五年前,有次去宋庄看放映,被朋友带去米娜餐厅吃饭。点菜的时候才知道,服务员是聋人,点菜也是自助式的:她给我们一个iPad,在上面选就可以了。那是一个初春的日子,阳光穿过透光的屋顶大棚照下来,暖洋洋。餐厅大堂散落坐着几桌客人,觥筹交错,食物的香气激起人的食欲。我默默观察了一会儿,发现客人跟聋人服务员沟通起来都没什么问题,有什么需要,就扬手示意一下,少了寻常餐馆里经常听到的大声招呼,反而安静而怡人。朋友告诉我,餐厅老板苏青、米娜也拍独立纪录片,作品也是关于聋人的。我没看过片子,却记住了他们。

2017年秋天,在日本山形国际纪录片节上我有机会看了苏青米娜的新作《梧桐树》。放映场地是山形市的一个小型影院,平日放商业片,门口有一排电影海报栏,《梧桐树》的海报就跟很多正上映的电影海报贴在一起。海报上一位美丽的红衣少女婷婷而立,微微扬起的脸上带着一点点迷惘。如果单看这海报,我会觉得影片应该是一个关于少女成长的故事。事实上也确实是这样,只不过说得更确切些,是关于几个女孩(听障人和盲人)的成长。

《梧桐树》是一部很温柔的片子。女孩的脸让人印象深刻,每个人也都有自己的小世界,在那里,快乐和悲伤都那么纯粹:李聪用手语讲着她的小乌龟——“美美爱照镜子,很臭美”;寒子在老师的指导下一遍遍的练习拥抱;盲人姑娘王怡文在午后阳光灿烂的教室里唱着歌,歌声那么美。那是首著名的意大利咏叹调,Caro mio ben(我亲爱的),后来也成了影片的另一个片名My Dear Beloved。

本片虽然也是人物纪录片,但与近年来提案会上流行的线性经典叙事模式有所不同,全片没有一个完整的故事,基本都是一些日常生活的碎片、状态,孩子们小小的喜悦、困惑、悲伤,寻常却触动人心。碎片与碎片之间是莺飞草长的四时风貌。春去秋来,孩子们一天天地成长。苏青说,这个片子想讲的是陪伴和成长。

2008年底,苏青和米娜决定在宋庄开一间有聋人团队的餐厅。苏青说这是“把纪录片延展到生活中”。在拍摄聋人群体的过程中,苏青渐渐意识到他们在教育、就业、婚恋、医疗等方面遇到各种切实困难。他说,创作《手语时代》(2010)就是想为聋人发声,希望能够引起更多的社会关注。但片子拍完了,也在电视台放了,实质性改变几乎没有。苏青就想着不如凭借一己之力做点事吧。有了这个想法,苏青和米娜便一起开始工作:盖房、种树、装修、设计菜单、联系采购、招聘聋人服务员、培训员工,事事亲力亲为,一点点打造起米娜餐厅这个小小的乌托邦。

经过几年,餐厅经营步入正轨,聋人服务的模式也得到了大家的认可。而新鲜的食材、独特的手工制作也使米娜餐厅在宋庄广受欢迎。宋庄最热闹活动多的那几年,米娜餐厅里总是宾客满盈,大家看完放映、展览,就聚在那里吃饭喝酒聊天。苏青说,有天自己在餐厅溜达一圈,发现客人居然都是认识的:“那种感觉还挺好的。”如今,米娜餐厅名声远扬,来的客人中也有越来越多的新面孔了。

目前,苏青和米娜开餐厅,也做纪录片。无论生活还是创作,都与聋人群体有关。他们拍聋人,用纪录片展现他们的生活与困境,为他们发声,也让更多人了解他们;他们也跟聋人做朋友,为聋人提供就业机会,更重要的是他们也让更多人看到这样一种模式的可行性——不仅仅是说聋人可以胜任类似的工作;而且,作为普通人的我们,只要抱着开放的心态也多一点耐心,就完全可以跟聋人朋友交流、沟通,而不是将他们作为特殊人群区隔开来。

美国长期从事残疾人工作的研究者Juliet C. Rothman认为,“创造一个只能满足正常人需要的社会环境,剥夺了那些所谓‘非正常人’应有的权力,从而限制了人们对人的多元性的理解,这种做法是丧失人性的。”这句话点出了残障人社会管理思路上的症结。

据统计,我国现有残障人士8500万, 相当于每16个人中就有1名残障人士,如此庞大的群体,却很少出现在社会公共场所。残障人士的生活、工作的领域也往往与普通人截然分开,比如进特殊学校学习,做某些固定工种的工作,缺少参与、融入社会的途径。也正是这种区隔管理的思路,将残障人士置于更加“弱势”的地位,也让他们与普通人(除亲朋好友之外)之间互不了解,缺乏沟通相处的经验。而无论是拍片还是开餐厅,苏青和米娜所做的——或可以称之为,关于“聋人”的实践——都是为了让这两个群体能够彼此靠近、增进了解,哪怕只是一点点。

苏青导演目前正在进行新片《朱家角的歌声》的创作。这部新片的主人公正是《梧桐树》中充满音乐天赋的盲人姑娘王怡文。通过长达几年的跟拍,新片讲述了王怡文与母亲艰难重重却又不失温馨的求学之路。该项目入围了2019IDF提案单元并获得“IDF优选提案”。

以下采访完成于山形电影节期间,我和苏青、米娜还有剪辑师郭晓东,一起聊聊他们与聋人群体的缘分,聊聊《梧桐树》的创作历程。

凹凸镜DOC:我知道《梧桐树》之前,你已经有两部纪录片作品了。那两部片子也是关注聋人群体。为什么会一直关注和拍摄这个群体?

苏青:拍摄这个群体是因为我对这个群体比较有感情。我哥哥是聋人,童年到少年,我和我的哥哥的关系都非常亲密。我们家里只有我会手语,我爸妈如果想跟我哥哥说什么事的话,他们一般都会跟我说,我哥跟我爸妈交流也是通过我。再大一点,我哥哥的初中同学也会来我家玩,他们就用手语聊天,我基本都看得懂。再后来我去重庆,不经常回内蒙古,只有过年的时候回家。有一年吃年夜饭,我哥就说你不回来的时候我都不回家,回家也没意思,跟家里没法说话,你在的时候好多了。我才意识到我不在的时候,我哥内心是孤独的。

凹凸镜DOC:拍摄纪录片之前,你做什么工作?是怎么开始独立纪录片的创作的?

苏青:我在重庆呆了挺多年,在电视台做编导,在那里认识了米娜,但她一直在北京上大学、工作。直到2001年,我就放弃了重庆的奔波,去了北京。我想拍纪录片,想找更适合的地方去发展。我到北京后,米娜就问我想拍什么,我说我就想拍我哥哥这个人群。他们整个群体非常封闭,不被外界了解。我想通过记录片的方式也许能让更多人认识他们,慢慢去了解他们。

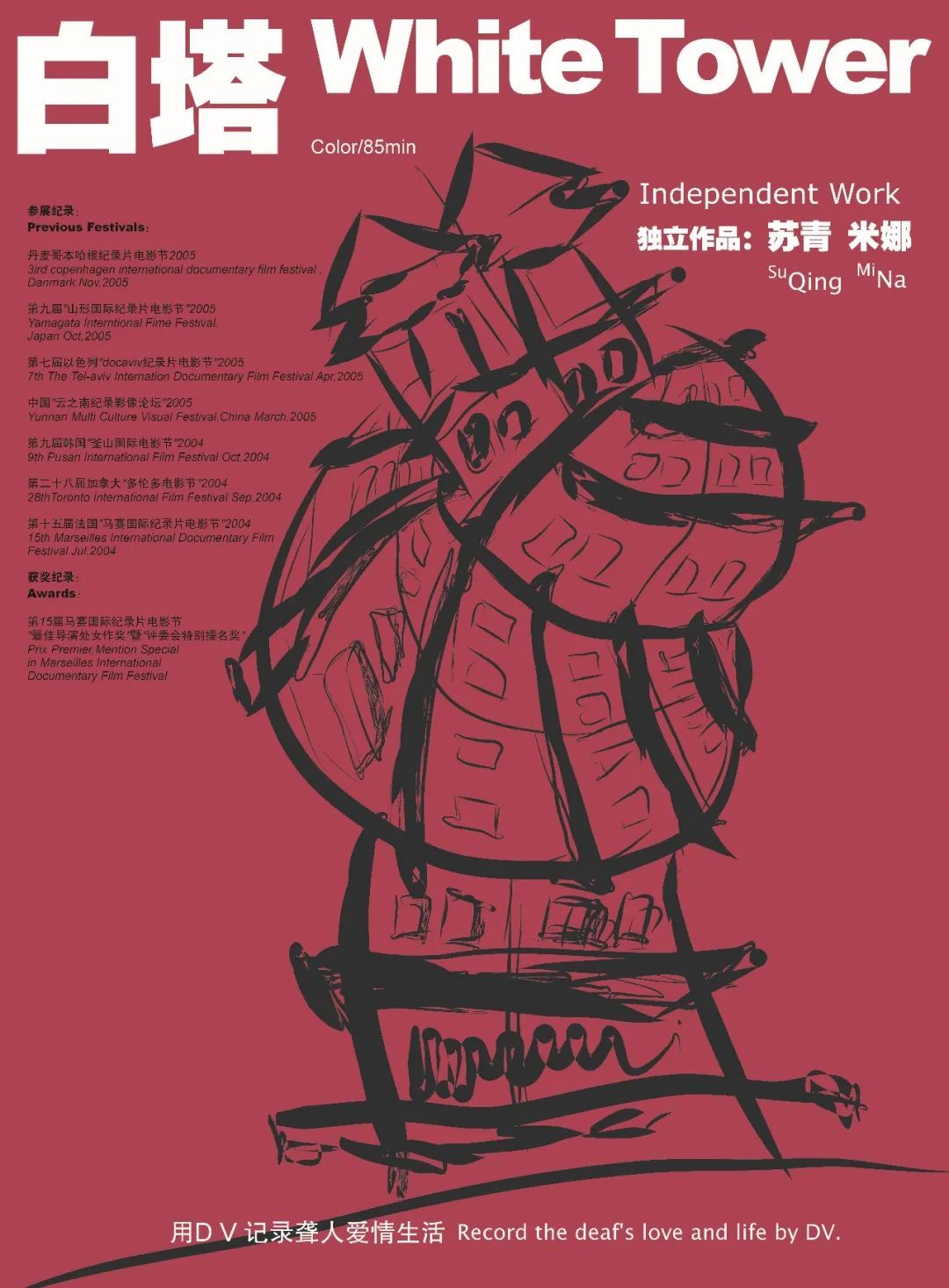

2001年开始拍《白塔》(2003),做了两年吧。2003年因为张献民老师推荐,片子在法国马赛电影节首映,在法国获了两个奖,一个是处女作奖,一个是最受观众欢迎奖,对我鼓舞也挺大的,觉得个人作品能够受到认可承认。

凹凸镜DOC:《白塔》后来也参加了山形电影节吧?第一次来山形什么感觉?还记得当时的情况吗?

苏青:2005年《白塔》来的山形,也是亚洲新浪潮这个单元。那次印象还是比较深刻的,有很多国内同行,大家都是各行各业的做什么的都有,但都喜欢纪录片喜欢拍片子,聚在日本山形这个不算大的城市。这个事情就很奇怪,就像做了一件别人都不认可,但有一个地方认可了,来了以后呢,互相都有一种认同感,像一个聚会,那种感觉还是不错的,像找到组织了。

那届中国导演也比较多,比这届多。我们在国内也不认识,是在这里认识的。我记得当时评委是贾樟柯吧,05年,他也没有现在这么大腕,当时也跟我们一起玩,挺平易近人的,在一起吃饭啊,玩啊,聊天啊。

我觉得来电影节主要是一种被认可和自我鼓励吧。从纪录片作者的角度来讲,做作品是我自己对自己的认可。对于做作品的方式和生活上等方面并没有太多受影响,作品依然是以个人化的独立视角去观察去记录,还有创作过程中其实我并不会与同行做过多交流,我习惯自己独立去完成拍摄乃至后期剪辑的工作。

凹凸镜DOC:刚才提到关注聋人群体是因为哥哥的关系,那你真正决定要拍一个纪录片的时候,有没有想过以哥哥作为拍摄对象?

苏青:有啊,有想过。但我不太好意思拍他,因为一家人嘛,很难为情的感觉,后来也拍过一点他生活的素材。但很遗憾的是,我哥哥06年突然就离世了,在医院输完液后突发心梗,他之前身体还不错的,完全没有任何的预兆,我非常接受不了这个现实。

凹凸镜DOC:这个事对你后来创作有影响吗?

苏青:导致我做的第二个片子《手语时代》(2010)更注重于为他们这个群体去维权、去发声。比如我采访了这个群体里的老年人,他们跟我讲他们怎么去看病,涉及到医疗看病等社会机制方面的问题。也有关于教育、成长、就业、婚姻等等的问题,方方面面都涉及了。当时上海电视台纪实频道MID会给独立纪录片作者提供一些经费。他们知道这个项目后,就投了制作费,片子最后也在纪实频道播出了。

我觉得《手语时代》还是能表达我个人的诉求的,当时上海电视台纪实频道也喜欢带点独立观点的片子,但后来我觉得片子也没有真正解决啥问题。我就在想纪录片它能解决什么问题,无非就是一些小规模的放映,然后媒体访谈一下,对纪录片感兴趣的会来看一下,但不足以改变这个群体的生存状况。所以独立纪录片本身还是比较小众的,接触到的观众面本身就窄,解决不了什么现实的问题。后来,我就想是不是可以从电影本身出发,去做一部带点艺术性又好看的电影,而不是停留在为小众群体发声这个层面上。

但2008年我们开始做餐厅,从筹备到搞建筑、盖房子、做装修,后来餐厅开业聋人朋友的加入,内部调整需要很大的精力。中间有三年到四年的时间吧,把主要精力都放到餐厅上去了。拍《梧桐树》是从2011年才开始。

凹凸镜DOC:拍摄《梧桐树》是怎么个因由?这部可能更多是关注教育和成长?具体来说,您是怎么想到要去拍学校?

苏青:《白塔》是关于成年人的爱情生活,《手语时代》是拍老年人,但很多人都讲到自己童年的成长。有了前面两部片子,我想再拍这个群体,是不是是可以从成长开始?《梧桐树》里的这个特教学校,我拍《白塔》时就去过,在十五年前,那时跟现在的校园基本是一样的。我记得跟当时的教导主任孟繁玲老师还聊过关于怎样认知聋人群体的一些想法,她很有理想,对聋人群体非常很有感情。后来她离开这个学校,创办了聋人艺术设计学院,并担任院长。2011年,我想拍学校和特殊儿童的成长,就给孟院长打了电话,她帮我跟学校打了招呼,说明了我的意图,之后我就开始了长达五年多的拍摄。

当时我也有去别的学校,也拍了一些素材,但我还是决定了拍这个有盲生和聋生的学校,它条件也比较好。这个条件好比起那个条件差的学校会让纪录片回避掉一些东西,避免未来影片中的人物被施予过多的同情和被消费,我觉得这个片子不应该是那样的,它是一种纯粹的生活日常和心灵的成长,观众会进入她们的内心世界,和他们一同体验相似又特殊的人生。表面上看,其实这些孩子过的还是波澜不惊的、正常的学习生活。我不想表现贫穷和痛苦。

凹凸镜DOC:Q&A的时候提到,拍摄时有拍男孩也有拍女孩,但最后剪出来主要以女孩为主,当时是说这个年龄段的女孩比较成熟?

苏青:确实是一方面。这几个女孩在学校里是特别出色的,比如寒子,算在学校里长的最漂亮的,男孩子也有拍,但是我觉得还是有点拍不进去。

米娜:这个可能比较个人化。苏青他作为拍摄者,一定有他的兴趣所在。我觉得这些女孩子可能在外形上会比较好看,多数表达能力也比较强,也容易更亲近一些。这个年龄段的女孩子确实也会更懂事一些,情商上、语言上、行为动态上,会让人觉得很可爱。苏青拍摄作为男性导演的身份,他当然会觉得这种东西能够激发自己很温柔的情感。

凹凸镜DOC:每次拍摄都是你们两个人一起去吗?

苏青:基本上是我去。

米娜:我去的少,我们还有个助手跟着他(苏青)。拍摄总共有五个人,但以苏青为主。有的是去一次,有的去几次,有的人去的多一点,有的去的少。

凹凸镜DOC:创作上你们一般怎么分工?

苏青:这次拍摄是以我为主,后期是剪辑师和米娜。

米娜:对,这次有剪辑师晓东的加入。之前就是我们两个,从拍摄到后期,我们做所有的事情,从《白塔》开始就是这样。我不懂手语的时候,也拍,凭感觉,有时候他们打手语以为我看不懂,反倒能拍到一些很不错的东西。一开始两个人也没有明确的分工,反正就是都做,随时交流,产生分歧了就是互相说道理,有时候也争执不下,很痛苦,也是互相的一种消耗。但最终有个很重要的结论,我也经常讲,毕竟我们是一加一大于二的一个组合。

凹凸镜DOC:《梧桐树》在画面上很精致,无论是人物还是风景,都拍的很美,这个美又跟孩子们心灵上的纯粹感很契合。这种画面风格是提前构思好的吗?

苏青:我觉得拍电影,综合起来说,是一种表达。这个表达又跟你内心的情感相契合。你在你的片子里面倾注一种关怀,这种关怀不仅仅是你要去关注什么,而且需要用一种形式传达出来。我拍片子时,首先想到画面是什么样的气氛,不是说仅仅记录下来。开始筹备的时候一直都在看不一样的东西,在想我的画面最终是怎样的。当我决定用佳能5D之后,我基本上就知道片子最终呈现的是什么样的感觉了。用5D呢,会出现漂亮的画面,背景会有浅景深,虚实的感觉、人物的立体感、色彩感,都要比普通摄像机好很多。但用5D是很不好拍的,需要随时调焦,焦点很容易跑,所以它不能跟拍。在开机之前你要想下你拍的东西是什么,你想达到怎样的画面效果,然后就知道用什么样的器材了。我觉得5D和我所要表达的情感、所要追求的画面,是相符合的,就坚持用5D。

有一个镜头我自己感觉拍得很好,就是拍王怡文第一次唱歌。拍这个镜头真的是一种情感表达和技术的结合,她唱的那首歌非常打动我,我把镜头推上去的那一刻,也特别自然。那个推上去不是用摄像机推,是我手动拧变焦环推上去的。那一刻,随着她唱的旋律线的上升,我就往上贴,把它推上去。那个镜头拍下来后,我觉得这一刻真的太美妙了。虽然是一个简单的镜头,它会很震撼你,晚上回去看也觉得真是太完美了,就觉得我的方法是对的。但是也会有一些问题,比如为什么我的片子里没有很多运动、跟拍,就是因为这个器材,我也没有各种辅助设备,就一个相机,一个三脚架。我基本上是在架子上拍,很少拿下来,因为我知道一拿下来,风格又不一样了。

我觉得拍电影,想表达是一方面,但实际上需要的条件还是蛮多的:首先你心里要有表达的意愿,要有强烈的情感,然后你还要有一种好的方法和好的技术来帮助你完成想法,这需要多年的摸索和实践。

凹凸镜DOC:这一次有剪辑师加入进来,是怎样的契机和考量?

苏青:晓东说吧。

郭晓东:其实像这样的项目不多。我觉得很多作者在做纪录片,但他自己的生活(跟创作)不一定那么紧密,可能我欣赏也就欣赏在这吧。我也是做电影做了很久,觉得做电影如果只是一个工作,跟自己的生活联系不大的话,那么你的激情可能会越来越少,会做得很油。你会知道怎样把一个电影做好,这样电影有很多,也包括艺术电影,就是说知道这个电影是有意做出的这种效果,知道怎么抓住观众,知道怎么去渲染气氛、煽情。但是我还是不想做那样的电影,所以就是为什么我们能在一起合作。

凹凸镜DOC:这个片子剪辑期是多久?

郭晓东:整个后期大约有半年的时间,包括剪辑、声音、调色。但剪辑开始得比较早,真正看素材是14年,后来我们做提案剪段落,其实也是为最后的成片做准备,会想到片子的呼吸啊,结构啊,人物啊。跟剪辑有关系的思考是从14年开始的吧。

凹凸镜DOC:影片在剪辑思路上是怎么确立起来?我的感受是,影片在故事性上比较弱,都是一些碎片,而这些碎片又是通过季节的变化来结构的,不知道你们当时是怎么考虑的?

郭晓东:首先是尊重作品的意志。这个我觉得不能本末倒置,不能说不管拍摄的情况,只以后期的呈现作为唯一评判标准,一定要尊重导演的意志。这个片子里的作者意志是很强烈的。概括来说,有两点非常重要:第一是要突显这些孩子与我们每一个人的相同之处,他们这六年的生活跟大部分正常孩子的相同之处;第二是陪伴,这是苏青米娜一开始就有的一种心态,影像是一种陪伴式的影像。所以一开始,是在尊重这两点的前提下,才开始剪辑工作的,这是前提。任何时候当剪辑遇到困难,就要回到这个前提。我们有时候找不到感觉,就回到这个初衷,反而有些问题就会迎刃而解了。

另外,我觉得还是要给影像更多的当代性。电影是今天的电影,跟以前的电影有什么不同,这是我思考的比较多的东西。我们做提案的时候,很多人认为我们这样的电影是做不出来的,也有人没有直接说,但他心里是觉得我们这样的电影是做不出来的,因为它没有故事。

米娜:就是打问号的吧,非常难说。

郭晓东:就是祝你们好运吧。

米娜:就你们人还不错,片子不好说,就再看看。

郭晓东:但我们自己其实是知道的,我们还是挺自信我们这个片子能够做出来,而且很好的方式做出来。这种电影的当代的可能是什么?我在思考这个问题。这个电影的独特气质。

米娜:我补充一下。因为每个人背景不一样。比如苏青,他非常有生活体验,也有美术音乐的底子,比较综合;晓东呢,他专门学电影纪录片,也接触到当代艺术的一些东西,也会带着这些东西到创作中来。后期就以晓东为主来完成,我也给了一些建议。

苏青:《梧桐树》的创作是一个自由的创作,我们每个人都有很辽阔的创作空间。我们曾经也去提案、去找钱,因为我们也希望有人能把钱投给我们,我们用这个应该用的钱做,而现在的结果是我们完全花的是自己的钱。因为给钱的人一定是想要看到他想看到的东西,所以就问我们,你们的故事到底是什么。当时我也说了,可能没有什么故事。“那这个到底是什么呢?”“就感觉吧。”“你们在卖感觉是吗?”

这个片子比较难剪,难以把它做得像通常的电影那样,有剧情,有发展、有高潮、有收尾。但从另外的角度讲,它是一个自由的空间,既然没有这些东西,你就可以自由发挥。晓东最后用他的经验、想法以及他对这些孩子的爱,他用这些东西把这个片子给剪出来了,观众也蛮喜欢,我也挺佩服他的。

凹凸镜DOC:我有去提案会观摩过,知道一般提案会可能希望影片能有新颖人物,有故事线。《梧桐树》是有人物的,但没有非常连贯逻辑的线性叙事,这个是你们一开始就有意识排除掉的吗?

苏青:这个跟你要拍一个什么样的东西有关。你可以拿起摄像机去拍一个故事,这个是没问题的,但你不拍故事,那你拍什么,这个是我遇到的一个新的挑战吧。一个故事,要有人物命运的变化、发展,起承转合,纪录片也好,剧情片也好,首先是主人公遇到问题和障碍,然后去想办法解决,但我想要传达的东西不是去讲他们怎样解决问题,而是去陪伴他们生命的成长,去体会他们内心的喜悦和悲伤,希望观众能感受到影片里传达出的那份关怀、爱和分享。

郭晓东:这个跟片子的剪辑是有关系的。剪辑,无论你是剪故事或剪动作,又或者两个都没有,你就剪其他的东西,这是剪辑的可能性。说这部电影的故事不是很强,不等于它没有故事。它每个段落里也有故事,但故事的连续性、逻辑性并不强,动作属性就更不强,比如具体发生的动作,谁去干的什么事情,就更不强了。所以我的剪辑是仅仅围绕情绪展开的。为什么我刚才讲剪辑的当代可能性,比如你去看香港的功夫片,你最后获得的并不是动作,而是一种情绪,那就是说一个电影是通过情绪的积累和最后释放,让观众观影得到一种满足感。这个电影,我觉得其实就是跟着情绪走,观众情绪的积累、爆发,情绪上的抑扬顿挫昂。我们用情绪来引导观众,让他们获得一种情绪。我觉得这个方法也成立,因为从观众的反应来看,我们看到观众在观看时非常投入,他们获得的观影感受是非常饱满的。

文章版权归原作者所有。