601 基督信仰在中国:读余杰《白昼将近》|胡平

野兽按:本想推送胡平先生发表于2020年5月29日的《新冠肺炎浩劫:一场本来完全可以避免的大灾难》,编辑完全文,结果发现字数超标,有些遗憾编辑成果没能体现,于是决定分成三篇推送。已经推送了上篇,再配上三篇深度解读文章。这是中篇。

胡平:基督信仰在中国

——读余杰新著《白昼将近》

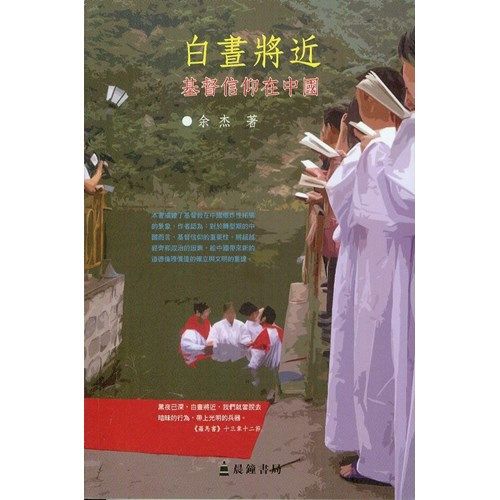

2008年 4月,香港的晨钟书局出版了青年作家余杰的一部文集《白昼将近——基督信仰在中国》。这是余杰自2003年受洗成为基督徒以来完成的第一部以基督教信仰为中心的著作。全书分上、中、下三卷。作者叙述了近代基督教在中国传播的历史,分析了当今中国教会的现状以及基督徒们改造文化的努力。作者介绍了中国的家庭教会,介绍了中国的基督徒为争取信仰自由而遭受的残酷迫害和英勇抗争,并对基督教在中国的发展前景作了预测和展望。作为一名公共知识份子兼基督徒,余杰对中共当局的宗教政策进行了尖锐的批判,对宗教与政治之间的关系给出了明确的论述,对基督徒如何参与公共生活与政治活动做出了自己的选择。

过去史学界公认,基督教传入中国,始于唐朝初年。不过最新的考古发现东汉时期的画像石刻就有关于圣经故事的画面和早期基督教的图案。在过去1000多年间,基督教在中国的传播时断时续,影响不大。1807年,英国新教传教士马礼逊受伦敦宣教会派遣来到中国,开启了近代基督教在中国传播的新阶段。到二战结束后,中国有天主教徒300万,新教教徒100万。尽管在民国时期,国人享有较多的宗教信仰自由,但是基督教在中国的发展仍属有限。自1949年中共掌权之后,包括基督教在内的各种宗教都受到严厉的控制与压迫,文革期间更是达于顶点。然而令人惊讶的是,在文革之后,特别是在1989年之后,包括基督教在内的各种宗教都获得了史无前例的迅猛发展。据统计,今日中国有1亿3千万基督徒,其中包括 2千万天主教徒。在中国,每天有1万人成为基督徒,这样,再过30年,中国的基督徒将超过2亿,中国将成为世界上基督徒最多的国家。除基督教外,其他宗教和信仰的发展也很快。今日中国,佛教徒也超过一亿。法轮功从1992年问世,到1999年就发展到 6、7千万人的规模。9年来,法轮功顶住了中共当局的野蛮镇压,可以想见,在未来中国,法轮功也必将获得极大的发展。

余杰属于70年代出生的一代知识份子。和他们的前辈相比,这一代知识份子有比较多的人皈依了基督教。这是一个值得注意的现象。《白昼将近》这本书收录了余杰和他的北大学长王军涛的一组信仰通信,很有意思。王军涛出生于1958年,当初他参加四五运动被捕坐牢,还不到18岁。此后,王军涛又参加了79年的民主墻运动,80年的大学生竞选运动和89年的天安门民主运动。王军涛的经历足以证明:他“虽然是个无神论者,但一直感到神的存在”。因为他“从来不是一个在人生和事业的选择中讲究唯物主义的人,也从不追求世俗的成败标准;始终注重的是人生和事业的追求中的心灵品质的精神世界”。

正像克拉科夫斯基说的那样:“神圣”这个词常常被许多人严肃、而且十分认真地使用,但是这些人却不认为自己有宗教信仰。这到底是怎么一回事呢?杜威主张把作为名词的“宗教”和作为形容词的“宗教的”加以区分,他拒绝前者而肯定后者。照杜威看来,一个人若是对某些事物抱有一种虔敬的感情,它可以表现在艺术、科学、道德、友谊或爱情的活动中,这种感情,这种精神即可说是宗教的。换句话,人信不信某种宗教不那么重要,重要的是你有没有终极关怀,是不是认定某些事物具有超越个人生命的价值。宗教的意义在于,它不仅仅是对价值的超越性作一般性的肯定,而且还建构了“另外一个完善的形而上的世界以安顿价值,然后用这个世界来反照和推动实际的人间世界”(余英时语)。这就是为什么那些教徒更能够坚持理念,承受苦难,不怕孤立孤独,不怕默默无闻。而没有宗教信仰的人要做到这些就更困难,就需要更强大的内在力量。

记得在上世纪80年代,波兰的天主教蓬勃复兴,一位神父说:感谢共产党,是他们把越来越多的波兰人赶进了教堂。应该说,这话在很大程度上也适用于今天的中国。读余杰这本《白昼将近》,我们不但可以了解到作者本人的心路历程,也可以了解到当代中国人精神世界的巨大变迁。

——《北京之春》 2008年9月号

青年作家余杰的一部文集《白晝將近——基督信仰在中國》。這是作者自2003年受洗成為基督徒以來完成的第一部以基督教信仰為中心的著作。全書分上、中、下三卷。作者敍述了近代基督教在中國傳播的歷史,分析了當今中國教會的現狀以及基督徒們改造文化的努力。

余杰被讀者看作中國人陸最敢於說真詁的作家之一,以及最關注言論自由、公民權益和宗教信仰自由的公共知識份子之一。余杰在文學創作、政治評論和人文學術研究方面都有纍纍碩果。迄今為止,已出版作品近二十部、發表學術論文數十篇。近年來,余杰寫作的主題主要集中於近代思想史和學術史、基督信仰與文化使命、知識份子的精神變遷、現行教育制度的弊端、美國的憲政制度、俄羅斯的文學傳統以及中日關係等方面。

遠志明:余傑、中國和上帝——序余傑《白晝將近—基督信仰在中國》

對許多人來說,這是一個發財、發情、發瘋的時代。在余傑眼裏,這是一個可憐、可悲、可怕的時代。他們看的是物,他看的是心;他們看的是利,他看的是義;他們看的是眼前,他看的是長久。像他這樣的人終于皈依上帝,成爲一名基督徒,一點也不奇怪。

福音要在二十一世紀普傳神州,拯救十三億靈魂,這是天意,出自全能上帝,無人能阻擋。

上帝執意不舍中國,因爲他全知:他若不來拯救,神州就慘了。除他以外,滔滔者天下皆是也,誰以易之?

于是全愛的上帝不顧一切——不顧誤解、不顧抵抗、不顧逼迫,非要行遍農村、行遍城市、行遍整個神州上下不可!

于是我們看到,已經燃過西半球的基督聖火,在中國熊熊燃燒起來。教堂人滿爲患,嚴重匮乏,信徒不得不分散在千萬個家庭聚會。教會的成分極大豐富,像余傑這樣的文化精英,還有企業精英、藝術精英、科學精英、政治精英,紛紛走進教會。百姓對基督信仰的態度,已經發生了根本的轉變,從誤解、鄙視,到理解、好評甚至羨慕。這是因爲基督的愛在信徒身上活化出來,以至于他們可以充滿信心地說:我是一個基督徒;我不會說謊,不會作假,不會失信,因爲我是一個基督徒。誰不喜歡這樣的人呢?誰不歡迎這樣的中國人呢?

上帝說:凡稱爲我名下的人,是我爲自己的榮耀創造的。這些人是我爲自己所造,好述說我的美德。他們是我的見證,我所揀選的仆人。(《以賽亞書》四十三章七至二十一節)

不相信上帝的人,也不會相信上帝的兒女。逼迫上帝的人,也會逼迫上帝的兒女。耶稣說,他們怎樣逼迫我,也會照樣逼迫你們。在恨你們以先,他們先恨我了。父啊,赦免他們,因爲他們所做的,他們不曉得。(《約翰福音》十五章十八至二十一節;《路加福音》二十三章三十四節)

信仰不是政治,但政治把一切視爲政治。明言自己的國不屬于這個世界的耶稣基督,最終還是被作爲政治犯釘在十字架上——控告者說:這個人要作猶太人的王!

余傑有政治頭腦,但他遠非政治家。我願意說,他只是一個有良心的中國人;更准確地說,他是一個照良心行事的中國人。他的才華沒有被他的貪欲操控,沒有被他的明智指使,更沒有被中國的大潮裹挾;他的才華被他的良心駕馭,于是産生一個人匹敵一個社會的勇氣和力量。在中國,像他一樣有才華的人也許不少,但是像他這樣的人,少過鳳毛麟角。如今他作爲一個基督徒,有上帝的慈愛、 基督的恩惠和聖靈的感動常在他身上,我相信他的筆下會流出更豐盛的生命活水,放出更寬廣的神聖之光,寫出更富于建設性的美麗篇章。

基督信仰至少有三個內在規律,一是她的個人性,人與上帝之間的關系純粹是一種個人關系,上帝若不在我裏面,他就不在任何地方,上帝若在我裏面,他就無所不在了,所以信仰是個人私事。二是她的心靈性,她雖在世界卻不屬于世界,乃是屬于靈界,所以耶稣說凱撒的歸凱撒,上帝的歸上帝,所以凱撒再強大也管不了基督信仰。三是她的普世性,她沒有國界,沒有族別,沒有文化樊籬可以阻止,人間的黨派與她無關。

不管誰,只有明白這些規律才會明白基督教,只有尊重這些規律才叫尊重基督教。

中國從敵視、懼怕市場經濟,到認識、尊重市場經濟的規律,今日經濟成就非凡。同樣,什麽時候中國不再敵視、懼怕基督信仰,而是認識、尊重基督信仰自身固有的內在規律,中國的精神面貌也會煥然一新。

上帝喜歡真誠的人。我敢保證,連那些不怎麽喜歡余傑的官差們,也一定知道余傑是上帝所喜歡的人。

清潔的,你以清潔待他。乖僻的,你以彎曲待他。困苦的,你必拯救。高傲的,你必貶降。(《詩篇》十八章二十六至二十七節)

人如此,國亦如此。

遠志明:神州傳播機構總編導

《白晝將近——基督信仰在中國》,香港晨鍾書局,2008年5月出版

新冠肺炎浩劫:一场本来完全可以避免的大灾难|胡平(中)

(六)习近平承认有“短板和不足”

在2月3日中央政治局常委会会议研究应对新冠疫情工作时的讲话中,习近平说:“总的看,党中央对疫情形势的判断是准确的,各项工作部署是及时的,采取的举措也是有效的。”(28)

习近平这种说法文过饰非,强词夺理,完全不符合事实。事实分明是,至少在1月22日之前,中央对疫情的判断是不准确的,工作部署是不及时的,采取的举措是很没有效果的。习近平如此文过饰非。我相信,即便在体制内、在中共上层,这种说法也是难以被接受被认可的。

10天后,习近平的口气变了。2月14日下午,习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。习近平强调,确保人民群众生命安全和身体健康,是我们党治国理政的一项重大任务。既要立足当前,科学精准打赢疫情防控阻击战,更要放眼长远,总结经验、吸取教训,针对这次疫情暴露出来的短板和不足,抓紧补短板、堵漏洞、强弱项,该坚持的坚持,该完善的完善,该建立的建立,该落实的落实,完善重大疫情防控体制机制,健全国家公共卫生应急管理体系。(29)

在这里,习近平虽然语气委婉,但好歹总算是承认了“这次疫情暴露出来的短板和不足”,提出了要“抓紧补短板、堵漏洞、强弱项”,要“完善重大疫情防控体制机制,健全国家公共卫生应急管理体系”。

请注意,在这次讲话中,习近平没有批评下面的官员,也没有批评学者专家。可见他也知道,把“锅”甩给下面的官员和学者专家是说不过去的。习近平当然不会把责任归在自己名下,可是“锅”总得有什么来背,于是他就把责任推给了非人格化的体制机制体系:你也没错,他也没错,我更没错;错的是体制机制体系,错的是中国的疫情防控体制机制不完善,错的是国家公共卫生应急管理体系还不健全。

习近平的说法站不住脚。因为正如我先前所说,中国拥有世界一流的疫情防控体制机制和公共卫生应急管理体系,很多方面堪称世界第一。例如,中国传染病上报已经实现日报,而美国还只能做到周报。把责任推到疫情防控体制机制和公共卫生应急管理体系上是不符合事实的。

有学者替习近平打圆场。复旦大学公共卫生学院胡善联教授在谈到网络直报系统时,一方面对之大加称赞,另一方面又指出:“我们也要看到直报系统一般报的是已经明确的法定传染病,比如鼠疫、霍乱这类甲类传染病,还有是非典型肺炎、病毒性肝炎、脊髓灰质炎等乙类传染病。这次的疫情刚开始表现为不明原因的肺炎,面对这样一种新型疾病,需要一定的时间评估、核实,整个申报程序就表现得比较缓慢,包括行政部门在实际响应过程中间也表现得比较犹豫。总的来说,这套网络直报系统还是发挥了积极的作用。经过这次疫情之后,如何提升直报系统的效率,改善上报、监测机制,更及时地上报汇总各地疫情信息,更好地实现一线医生的直报,是我们日后需要在现有基础上改善、加强的地方。”(30)

胡善联说,这次的疫情刚开始表现为不明原因的肺炎,不在法定传染病之列,因此未能及时上报。这话不对。因为“不明原因肺炎”虽然不属于法定传染病,但却是被明文列入网络直报的范围。查阅有关突发公共卫生事件的文件我们发现,几乎每一份都专门提到“不明原因肺炎”,都是把“不明原因肺炎”当作监测的一个重点。2007年,原卫生部专门印发了《全国不明原因肺炎病例监测、排查和管理方案》,其中写到,“各级各类医疗机构人员发现不明原因肺炎定义的病例后,应立即报告医疗机构。医疗机构在12小时内组织专家会诊和排查,仍不能明确诊断的,应立即填写传染病报告,注明‘不明原因肺炎’并进行网络直报”。其规定之明确、具体、严格和细密,令人叹为观止。

2012年3月16日《健康报》发表了一篇对时任中国疾控中心传染病监测室主任王丽萍的采访。王丽萍为记者详细地演示了网络直报系统各个功能,特地谈到不明原因的肺炎。王丽萍说:“2004年修订的传染病防治法规定了甲、乙、丙37种法定报告传染病,加上手足口病、甲型H1N1流感,目前通过系统直报的共有39种传染病。此外,不明原因的肺炎也被纳入报告范围。”王丽萍举例说,几年前的一个周日,监测人员通过网络直报系统发现云南省某市连续报告5例不明原因肺炎死亡病例,该信息引起卫生部和中国疾控中心的高度关注,迅速派专家实地指导调查,最后确诊为一起肺鼠疫疫情。因为及时采取控制措施,避免了疫情的进一步扩散。(31)

(七)新冠疫情本来完全可以扼杀于萌芽状态

在5月15日新闻发布会上,中国卫健委副主任曾益新说,“突如其来的新冠肺炎是人类首次面对的疾病”。“在疫情初期,人们对它的致病病原、潜伏期、传播方式、传播能力、感染来源都还不确定。在党中央、国务院的坚强领导下,我们以现有条件下最快的速度积累证据,深化认识,逐步掌握新冠病毒的特性,探索防治规律”。(32)

曾益新这种说法早就有不少人讲过。他们无非是说,因为新冠肺炎是一种新的疾病,人类认识它需要一个过程;只有在对它的特性有一定认识之后才能采取应有的行动。按照这种说法,中国政府早期行动显得迟缓是情有可原的,甚至根本不能叫迟缓,那是人类认识新事物的必经过程。没有理由要求中国政府更早就采取大动作,总不能一来就封城吧?

这种说法不值一驳。正如前中国疾控中心副主任杨功焕教授所说,在传染病防控的时候,即使这个病毒还没有搞清楚、还在讨论判断过程中,但是必需的防控就必须开始了。(33)前面引述的《中华人民共和国突发事件应对法》说的很清楚,公共卫生事件哪怕还不能完全确信一定会发生,只要认为“发生的可能性增大”,就应该启动预警机制。《国家突发公共卫生事件应急预案(2006)》也明文规定,“本预案适用于......可能造成社会公众身心健康严重损害的群体性不明原因疾病......引起的严重影响公众身心健康的公共卫生事件的应急处理工作”。说的就是包括“群体性不明原因疾病”,说的就是“可能”而无需等到确定。尤其是不明原因肺炎,基于萨斯事件的经验教训,不明原因肺炎,十之八九是来者不善,绝不能等积累相当多的认识之后再行动,那就为时晚矣;必须一发现就亮红灯,就预警就启动应急响应。没人叫你一来就封城。预警机制和应急响应机制为何要分四个级别?就是叫你适当权衡,不必一开始就马上启动最高级别,但你必须一开始就有所行动。

最有说服力的例证莫过于香港。台湾的抗疫很成功,不过在这里,香港的故事更贴切。因为香港属于中华人民共和国,因此香港的应对和大陆的应对更有可比性。

在2003年的萨斯事件中,香港是重灾区。也是基于萨斯事件的惨痛教训,香港建立和完善了疾病防控机制和公共卫生事件应变系统。这一点十分重要,经历过萨斯和没有经历过萨斯的地方,其政府和民众对这类问题的敏感度是很不一样的。

香港是小政府;自去年反送中运动以来的多次民意调查均显示,大多数港人对本届港府都很不信任。港府的自主性本来就有限,本届港府更是唯北京马首是瞻,但是这都不妨碍香港在这次疫情中能够运用其有限的自主性,反应迅速,有很出色的表现。截至5月1日,香港的新冠肺炎死亡人数仅4例。而在2003年萨斯疫情中,香港的死亡人数高达299例(2003年萨斯疫情,全球死亡人数774例,中国大陆死亡人数349例)。

香港这次应对疫情表现出色。其间也有运气的成分。由于反送中运动,大陆赴港游客大幅降低。需要提醒的是,香港表现出色,并非都是政府的功劳。港人有萨斯的经验,一旦得知萨斯又来了,大家马上就进入状态。不过我们也不应否认港府的作用。下面我们就看看在疫情初期,港府做了些什么。

去年12月31日,也就是《人民日报》发布武汉不明原因肺炎报道的当天,港府立即召集专家开会,评估防控措施。

1月2日,香港特首林郑月娥到西九龙高铁站视察出入境口岸的预防措施。

1月4日,港府公布对公共卫生有重要性的新型传染病准备及应变计划,并同时启动严重应变级别,即时生效。香港的应变机制分三级:戒备,严重和紧急。香港的严重应急级别相当于中国大陆的二级应急级别。

港府卫生署卫生防护中心发言人作如下说明:“‘对公共卫生有重要性的新型传染病’指此前不知道能令人类致病的病原体所引致的任何传染病,但由于其特性或已改变,故不论其是否具备在人与人之间有效地传播的能力,人类亦会受到感染。这类疾病可能在国际间传播,引致公共卫生紧急事件。现时武汉出现的病毒性肺炎病例群组个案可被视为一种‘对公共卫生有重要性的新型传染病’。”(34)

从港府卫生署发言人的说明来看,港府在下令启动严重应变级别时,对武汉出现的不明原因肺炎这种新的传染病“是否具备在人与人之间有效地传播的能力”也是不清楚的。换言之,在当时,港府对疫情的了解并不比、也绝不可能比北京更多。香港距离武汉一千公里之遥,但港府早在1月4日就启动了严重级别的应急响应,而疫情中心的湖北却直到18天后的1月22日才启动二级应急响应。

香港无非是做出了正常的反应,北京的反应则是严重的不正常。中国政府在疫情初期的错误应对,是没有任何理由可以为之辩护的。

说来这一点也不奇怪。因为中国之所以迅速地建立起世界上最庞大最严密的疫情防控体制机制和公共卫生应急管理体系,在很大程度上就是基于2003年萨斯事件的惨痛教训,人们最担心的就是萨斯卷土重来,最担心的就是类似萨斯的病毒偷袭人类;换言之,最担心的就是所谓“不明原因肺炎”。中国的这套机制体系,简直就是为“不明原因肺炎”量身定制的,简直就是为这次新冠病毒肺炎专门准备的。

当然,一种机制一种体系再健全,如果当事人轻忽职守或执行不严,那效果也是要大打折扣的。不过从已知的信息看,武汉的情况还算可以。这里有两个例子。

据《湖北日报》报道,2019年9月18日,武汉海关联合军运会执委会在武汉天河机场举行以“守国门安全,保军运平安”为主题的应急处置演练活动。演练以实战形式,模拟了旅客通道发现1例行李物品核辐射超标的处置过程,以及机场口岸通道发现1例新型冠状病毒感染的处置全过程,演练了从流行病学调查、医学排查、临时检疫区域设置、隔离留验、病例转送和卫生处理等多个环节。(35)

这固然只是一次演练,但对医疗卫生系统来说,它总是一次动员,起码也是一种提醒,使相关人员不至于陷入懈怠,轻忽职守。

还有一则消息,《财经》记者注意到,武汉市卫健委公布的一则行政处罚决定书显示,武汉市金银潭医院武昌分院在对“其他乙类传染病”病人进行诊断后,未在24小时内进行网络报告,于2019年3月11日收到予以警告的行政处罚。(36)这说明,对于疫情的漏报、缓报,在医疗卫生系统也不是没有约束的。

巧的是,这两件事都发生在武汉,而且就在去年。这足以说明,武汉的相关机制体系的实际运作情况,可能有这样那样的问题,但大致上还是过关的。

是的,中国未能及时地遏制疫情蔓延全球,也可以说和中国的体制有很大的关系。最明显的一条就是中国没有言论自由。如果李文亮医生等吹哨人不被打压,有关疫情的信息必然会迅速地传播开去,从而唤起各方面的警觉,及时地采取有力措施。这就是为什么在2月6日李文亮病故,中国立时兴起了一场声势浩大的要求言论自由的运动。从2003年萨斯事件到这次新冠疫情,在短短的不到20年的时间里,中国竟然两次成为国际突发公共卫生事件的原发国,都和中国没有言论自由这一条密切相关。不过也正像我以上论述的那样,即便在缺少言论自由的当今中国,这场蔓延全球的疫情本来也完全可以扼杀于萌芽状态。

有些人不相信新冠疫情大灾难原本可以避免。他们说,既然作为疫情输入国的发达国家都深陷疫情,苦战不休,到现在都搞不定,你怎么能要求疫情原发国的中国当初就把疫情搞定,使它不蔓延到全国蔓延到全世界呢?

曾光举了一个例子。他说,“疫情传播就像森林大火,如果一个最初的起火点没有控制好,火花向四处迸溅,就会出现更多起火点。就像澳大利亚山火,就是因为第一块着火点没有控制好,最后出现了170多处森林着火”。(37)

曾光这个例子举得很好。如果起火点那个失职的护林员不服气,说:“你们那么多人,不是也没有把火扑灭吗?怎么能要求我当初一个人就把火灭掉呢?”通吗?

(八)“武汉肺炎”、“武汉病毒”首先是中共官媒自己说出来的

有个问题,说大不大,说小也不小。这里不妨顺便谈谈。

前一阵,美国国务卿蓬佩奥在多种场合直呼疫情为“武汉肺炎”、“武汉病毒”。对此,中国官员和官媒多次反驳,斥之为“污名化”,是“抹黑武汉,抹黑中国”,等等。4月上旬,英国《自然》杂志连续三天发文,为它曾使用过“武汉肺炎”、“武汉病毒”一类说法道歉,说这种说法是污名化,是种族歧视。国内媒体纷纷转发,大加肯定。

我要提醒的是,其实,“武汉肺炎”、“武汉病毒”这种说法首先是中国官媒自己说出来的。网上一查就能查到,去年12月31日,《人民日报》发表的第一篇关于新冠疫情的报道,标题就是:“武汉肺炎不能断定是SARS,病例大部分为华南海鲜城经营户”。“武汉肺炎”一说,就是从这儿来的。别人说武汉肺炎,都是跟中国官媒学的。

“武汉病毒”(Wuhan virus)一说也是中共官媒自己最先说出来的。例如:1月19日,英文版环球时报,Wuhan virus preventable,controllable:commission;(38)1月22日英文版新华网:Wuhan virus sees Olympic football qualifiers moved。(39)

又,“中国病毒”这种说法也是最早出现在中国官媒上。3月2日和3月3日,中国多家媒体发表报道“钟南山院士团队:如管控措施迟5天实施,疫情规模预估将扩大至3倍”。报道介绍了钟南山团队发表在《胸腔疾病杂志》上的论文,论文的中文题目是“基于SEIR优化模型和AI对公共卫生干预下的中国COVID-19暴发趋势预测”。(40)这里的“中国COVID-19”就是“中国病毒”。这比特朗普说“中国病毒”至少要早10天。

既然“武汉肺炎”、武汉病毒(Wuhan virus)和“中国病毒”(中国COVID-19)这种说法都是中国官媒首先说出来的,所以这种说法绝对没有污名化的嫌疑。你总不会认为中国官媒自己在污名化自己嘛。众所周知,中共的宣传纪律十分严格,如果在中共官媒上竟然出现了污名化中国的词汇,那就是严重的政治错误,一定要严加惩罚的。可是中共当局并没有那么做。不错,后来中共当局不再说“武汉肺炎”、“武汉病毒”了,“中国病毒”好像也就只用过那一次,但是从它自己带头说“武汉肺炎”、“武汉病毒”以及“中国病毒”可以证明,它并不认为那是污名化中国。

如果你坚称“武汉肺炎”、“武汉病毒”一类说法就是污名化中国,那么,你就应该首先批评中共当局,要求中共当局公开认错道歉。如果你对始作俑者不置一词,凭什么却要对跟着学的别人横加指责呢?

请注意:中共当局正在偷偷篡改历史。不久前,《环球时报》英文网偷偷地把1月18日报道中的“武汉肺炎”(Wuhan pneumonia),改成“新的与冠状病毒相关的肺炎”(Novel coronavirus-related pneumonia )。(41)有网友眼明手快,早把原来的报道截屏。类似的篡改不止这一处。这说明中共做贼心虚。它清楚地知道,既然“武汉肺炎”、“武汉病毒”一类说法都是它自己最先说出来的,因此它就没有理由也没有资格,再回过头去指责这种说法是污名化中国。

作为科学期刊,英国《自然》杂志久负盛名,可惜它对中国政治太不了解。

(九)虚假不实的数据

在这次新冠疫情中,中国政府有两大问题。一是在疫情初期,中国政府不准公布疫情,拒绝启动应急机制,错过了防止疫情大规模扩散的时间窗口。二是中国政府隐瞒真相,发布不实信息和虚假数据,严重地误导了各国政府和民众。

以上,我讲了第一个问题。以下,我就讲讲第二个问题。

5月18日,习近平在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上发表致辞。习近平像往常一样宣称:中方始终本着公开、透明、负责任的态度,及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息。(42)

这是撒谎。事实是,自疫情爆发以来,中共当局一直在蓄意隐瞒实情,对公众对世界发布不实的数据和其他相关信息。

先谈数据。

1、就在习近平发表致辞的两天前,5月16日,中国卫健委高级别专家组组长钟南山院士接受CNN采访时明确指出,武汉政府曾经隐瞒疫情信息,发布虚假数据。

钟南山说,武汉官方疫情初期公布的确诊数字,十多天都维持在41例,令他大起疑心。钟南山说他在1月18日率专家组抵达武汉后,发现当地官员“并不想说真话”。钟南山说:“我并不相信那些结果,所以不断要求他们将真正的数字给我。我认为他们并不愿意回答我的提问”。钟南山批评的是武汉地方政府。然而武汉市长周先旺早就告诉我们,武汉政府无权擅自发布疫情信息。因此在这里,隐瞒疫情信息的责任不在地方政府而在中央。

钟南山虽然指出在疫情初期政府曾发布虚假数据,但是他又说,自1月23日后,“我认为所有(公布的)数据,都是正确的”。(43)

这当然不是事实。就拿1月23日武汉封城的这一天公布的数据为例。这天官方公布的数据,截至1月22日24时,湖北全省已知确诊病例是375例,死亡人数17例。对比2003年萨斯疫情,广东省有1514病例,北京有2000病例。在萨斯疫情期间,中国政府并没有封城。这次武汉的确诊病例和死亡人数远远低于当年萨斯疫情的广东和北京,为何却要封城呢?我们可以担保,官方公布的1月23日湖北全省确诊病例和死亡人数都是虚假不实的。即使考虑到当时检测能力不足,我们也可以担保当局实际掌握的数据要比375个确诊和17个死亡严重几十倍上百倍。

以中国疾控中心副主任冯子健为首的中国疾病预防控制中心新型冠状病毒肺炎应急响应机制流行病学组在2020年2月号《中华流行病学杂志》上发表了一篇论文《新型冠状病毒肺炎流行病学特征分析》(收稿时间2020年2月12日)。(44)论文显示,根据各级疾控中心内部调查统计得到的数据,要比官方公开发布的数据大很多倍。

以1月20日为例,1月20日官方公布的累计确诊病例为291例,死亡6例;而疾控中心统计的累计确诊病例为6174例,死亡427例。疾控中心统计的累计确诊病例是官方公布的21倍;死亡人数则是官方公布的71倍。

再以1月31日——这已经是1月23日之后的第8天了——为例,1月31日官方公布的累计确诊病例是11791例,而疾控中心统计出来的累计确诊病例数据是32642例,是官方数据的2.8倍。

钟南山正确地指出疫情初期官方公布的数据是虚假的。但是他断言1月23日后公布的数据是正确的,这就错了。按照疾控中心的统计,1月23日以后官方公布的数据仍然是虚假的,而且仍然假得很厉害。更何况疾控中心统计的数据也有很大的问题。

2、武汉是中国疫情爆发最早的地方,也是灾情最严重的地方。然而官方公布的死亡数字只有2500多人,这引起国内外的普遍质疑。4月17日,中国政府公布了修改后的武汉新冠肺炎死亡数据,从原来的2579例改为3869例,新增1290例。

当局在解释调整死亡人数原因时提到了四个原因。1、疫情早期,部分患者没有入院治疗,在家中病亡。2、在救治高峰期医务人员忙于救治,出现迟报、漏报和误报。3、收治患者的定点医疗机构快速增加,部分机构没有及时与大疫情网对接并通报数字。4、部分死亡病例信息登记不全,出现重报或误报。

应该说这四个原因都有道理。像这种调整死亡人数的情况,武汉有,中国有,别的地方、别的国家也会有。不足为奇。然而令人奇怪的是武汉调整死亡人数的增加幅度,刚好是50%,不多一个,也不少一个。这不能不让人怀疑这个数字是人编出来的,并不是真实的,否则怎么会那么巧?无怪乎有人说这是“高级黑”,是提供数据者故意露出人造的痕迹,暗示人们这个数字不是真的。

其实,中国政府修改后的数据仍然是严重少报。我们都看到过当时国内发出的消息,武汉所有的焚尸炉全部日夜运转,加班加点都不够用,还要从外地调来一些焚尸车帮助处理尸体。

《改变中国》网站主编曹雅学根据武汉一家殡仪馆的一纸通知和现有的公开数据进行推算,得出武汉整个疫情期间,即去年12月1日首个确诊病例出现到3月23日疫情得到控制、武汉7个殡仪馆重新对公众开放,武汉的新冠病毒感染人数规模在40万至60万之间,死亡人数在2万3千至3万之间。(45)另外,3月26日财新网一篇报道提到,一位开大货车给汉口殡仪馆送骨灰盒的司机对记者说,他这一车一共装了2500个骨灰盒,昨天已经来卸过一车;在殡仪馆一个侧厅存放有骨灰盒,每500个一垛,目前一共有7垛。(46)根据这里提到的数据去统计,也可以得到和曹雅学相似的结果。这就是说,武汉新冠肺炎死亡人数,至少是官方修改后数字的6倍以上。

(十)在“人传人”问题上的一再隐瞒

在新冠病毒特性的相关信息中,是否人传人这个信息最重要。

根据《新京报》记者梳理,1月15日前,针对是否人传人,官方都称“目前没有发现明确的人传人证据”。1月15日,官方通报在“人传人”的问题上口径出现变化,称“现有的调查结果表明,尚未发现明确的人传人证据,不能排除有限人传人的可能,但持续人传人的风险较低。”1月19日,武汉市疾控中心主任李刚依然说:目前综合判断,新型冠状病毒传染力不强,不排除有限人传人的可能,但持续人传人的风险较低。疫情是可防可控的。(48)

1月20日是个转折点。当天晚间,钟南山在接受央视连线时明确表示,目前可以肯定,此次新型冠状病毒感染的肺炎,存在人传人的现象。世界各国也是在这一天得知,新冠病毒肺炎肯定人传人。

然而,4月12日《财新周刊》的文章披露,至迟在1月3日,武汉的医生就已经知道了这个病肯定人传人。

武汉大学中南医院院长兼雷神山医院院长王行环教授说,12月31日,他们医院就发现了两例可疑病例,两天后查出了这两例不明原因肺炎患者的萨斯检测都是阳性,当时他就“感觉到要出大事了,萨斯又回来了”。1月3日又发现三个疑似病例。“据王行环介绍,这是一个家庭聚集型病例,在神经内科住院的 92 岁老父亲率先发病,他的儿子、儿媳也先后住院,三人症状都和不明原因肺炎病例特征相似,但都没有华南海鲜市场接触史,萨斯试剂盒检测同样显示阳性。‘这三人是聚集传染,而且最重要的是他们都没有与华南海鲜市场有关的流行病学史,我们就判断这个病肯定会人传人’”。他们随即上报北京。

《财新周刊》文章还提到一件蹊跷的事,“多位中国疾控中心人士透露,1月3日–10日,武汉曾通过网络直报上报过不明原因肺炎病例,但后面忽然停了,直到1月20日新冠肺炎纳入法定乙类传染病按甲类管理后,才在1月24日左右恢复网络直报”。文章说,“在早期,中南医院因为预警多次被批评‘政治站位不够’”。(49)

由此可见,北京至迟在1月4日或5日时就知道此病肯定人传人,但就是压着不准公开说出来,而且还对如实上报这一重要信息的医生十分不满并施加压力。后来想必是一线疫情告急,纸包不住火了,北京这才改变方针,在1月20日这一天通过钟南山之口明确说出这个病肯定人传人。这至少晚了两周半。

在中国,新冠疫情的真相,被层层谎言包裹。剥开一层谎言,还不见真相,还是谎言,只不过是稍微小一点的谎言,再剥开一层谎言,还是不见真相......到现在,谎言已经被剥开了很多层,但最深层的谎言还没有剥开,我们已经依稀看到了真相,但还没能真相大白,不过我们至少可以知道有过多少谎言。

文章版权归原作者所有。