當是枝裕和發現世界 | 圍爐 · 夏日文藝

在《童年往事》與《悲情城市》兩部電影的啟發下,是枝裕和的導演生涯始於一部關於本行業的紀錄片——《當電影映照時代:侯孝賢與楊德昌》。無論是在他看來“如父如子”般的侯孝賢,還是時常被誤解為小津安二郎傳人,世人習慣了用前輩響亮的姓名拼凑是枝裕和的形象。符號化的表述可以模糊展示人的側面,即“他的特徵。”然而,“他是誰?”人的正面,恐怕只有人本身能够回答。

1

生存衝突:當個體林立於集體之中

“沒有血緣的家人關係可以更好,因為是自己選擇的。”《小偷家族》中,柴田家的每個成員都背負著來自原生家庭的傷害。他們重新組合成集體,一邊掙扎在法律和溫飽的邊緣,一邊享受著相互關懷的快樂。强烈的現實觀照下,傳統意義上的血緣概念被抽離為一出荒誕戲——即使背靠著根深蒂固的歷史認同,它也不過是一把枷鎖、一種工具。而《如父如子》從個體對比深入到價值體系的糾葛,在出生時抱錯孩子的故事背景下,家長的“換不換”抉擇將孩子置於兩種角色——作為家庭集體的一份子,維護家族血緣體系的工具,或是作為一個獨立的、擁有决定個人命運權利的“人”。在電影末尾,父子二人走過兩條平行路線。父親一邊追逐兒子的身影,一邊探討著“爸爸是不是爸爸”的疑惑:陪伴孩子成長六年的是爸爸,還是有血緣關係的是爸爸?這段長達三分鐘的鏡頭,用隱喻的管道表達出父親在整部電影中經歷掙扎後接受現實的成長。在道路盡頭的交匯點,爸爸最終彎下腰來將孩子擁入懷中。那一刻,父子相互原諒。

是枝裕和作品中的家庭觀念並非是對某個概念的徹底背棄,而是用在拓寬每一種家庭的格局。《比海更深》中,與兒子之間不可磨滅的血緣關係讓良多在普遍意義中的“失敗者”符號下,依舊堅守自己對生活意義的判斷——“不是當不當的上的問題,重要的是能不能帶著這個念頭活下去。”導演甚至質疑家庭作為構建人際關係的“框架”本身的意義。《小偷家族》中,柴田治渴望被重組家庭成員認同為“父親”,但導演認為,直到這個重組家庭破碎後,柴田治真正放弃成為父親的那一刻,他才成長為真正的父親——徹底突破對這一身份的符號化認同,進入情感層面純粹的無私性。枝裕和創造的角色往往表現出對家庭生活的明顯依戀,這種情感可以衝破束縛、彌合缺失……在構建家庭的過程中,血緣已無足輕重,根深蒂固的要素是人之間的愛與關懷。畢竟,在這樣的前提下,作為獨立人格的個體與作為家庭的集體,可以成為不對立的兩端。

生於60年代的日本電影人見證過昭和中期經濟的突飛猛進與社會的混亂癲狂,但因為年幼,那段時期並未給他們留下深刻的印象;當他們的獨立意識覺醒時,卻被包裹在安定的天堂。樋口尚文導演將這種“見證過,但未切身體驗過;被安定的環境養成脆弱的心態,卻依然想要承擔責任”的複雜秉性稱之為一種“自戀”情節。在不斷經歷價值觀破碎與精神世界重建的過程中,他們對痛苦的怨恨終將變為對內心堅強的探索。在電影作品中對家庭關係的自覺關照,是是枝裕和對私人生活的考量。拍攝《如父如子》時,他要求扮演父親之一的福山雅治成為父親,而非飾演父親。那一次的戛納電影節頒獎典禮中,他感激妻子讓自己成為一個小女孩的父親——現實生活中的不斷探索讓他逐漸突破成為新手父親的疏離感,最終將思考和感悟凝練成這部電影。在電影角色成為社會角色的時刻,他作為自己,或者說作為同時代人的縮影,也在現實中完成了從認知身份到承擔身份的成長。

2

發現世界:“日常性”的殘忍與溫情

《下一站,天國》由大量紀實片段撐起的虛構故事展示出是枝裕和作為紀錄片導演初涉電影圈後,其電影展現的獨特現實主義色彩。紀實採訪的拍攝手法讓每一位“亡靈”在鏡頭中顯得自然靈動,他們娓娓道來真實的人生經歷,成為“比現實更加銳利的真實”;超自然背景設定凸顯出“記憶”的獨特敘事模式。20世紀的歷史和思想交織在打碎與重建的輪回中。在宏觀層面人類命運的動盪之下,放大微觀的“普通人平常事”,細小的溫情既能撫平傷痕,但也彰顯出與時代畫像格格不入的悲劇美學。亡靈在邏輯混沌與次序模糊的記憶中努力拼凑過往的模樣,表達出“人渴望回歸日常,卻又不得不在時代的沉浮中一同進退”的生存境况。

是枝裕和喜歡用兒童的眼睛發現世界,他的家庭類作品中幾乎都有關於未成年人的主線情節。兒童的不諳世事讓他們更擅於維持日常,也更容易被日常所滿足。《無人知曉》中,觀眾難以確認孩子們是否意識到被母親拋弃的事實,但相比於近處愈發淩亂的房屋和粗糲的食物,遠處寬敞的公園似乎更具有吸引力。鏡頭中有永恒的豔陽天,即使在安葬妹妹後的傍晚,也能看到粉色的晚霞和對岸的都市燈火。天空的顏色不會因為一個生靈的逝去而黯淡,在“日常”的掩飾下,生命能量逐漸消失,正如小雪鮮活的生命終究淪為荒野中的一捧泥土。殘忍在日常中暗自流淌,在未被注視到時已經交待了最慘痛的結局。

“電影不是用來表現自我,是自己發現世界的行為。”如果說《困在時間裏的父親》中,澤勒導演用時空亂序和邏輯衝突的情節類比阿茲海默症患者認識世界的真實狀態,是枝裕和則在電影中盡力還原自己發現世界的過程,這意味著觀眾能快速進入到故事講述者的視角中。“日常”是一切的起始,“不對勁”不過是流水日常中一丁點不易察覺的細節,它們逐漸堆積,直到清晰刻畫衝突的輪廓,使衝突水落石出。《比海更深》的開場是通報颱風的廣播,首個鏡頭中母親在陽臺收被子,女兒在桌前寫明信片,男主角也不過是在乘車、吃飯、購物的平常場面中出場。第一個明顯衝突點出現在家中翻箱倒櫃的場景,但也並未交代具體尋找的內容。直到母親那句“想找錢吧”,對應到開場鏡頭母親和女兒的對話“我們家也有一比特大器,他塊頭是很大啦”,以男主角為覈心的家庭/社會座標圖開始徐徐展開。而整部電影正是通過一點點積累起的衝突,在內部家庭與外部社會兩條線中不斷清晰並豐富整張座標圖。

3

英雄之死:造神無意義

是枝裕和不願塑造英雄,因為他希望通過消解已經成型的價值觀,重新探索對世界的真實體悟。鏡頭下每一個無法用精准形容詞描述的多元化人物,都對習慣於給電影角色做價值判斷的受眾重拳出擊。《比海更深》最後,良多在路邊留下一把破傘,頭也不回地邁向新生活。這種新舊交替並非人生方向的轉變,而是心態和思考管道的變化。在豪雨如注的颱風天,他在兒子身上重新找到了信心,認識到“堅持執念”的價值。愛他人與存私心的衝突,不過是一種無解的平常狀態,角色在夾縫中探索的成長,是從自我懷疑中解脫,再帶著平常心上路。

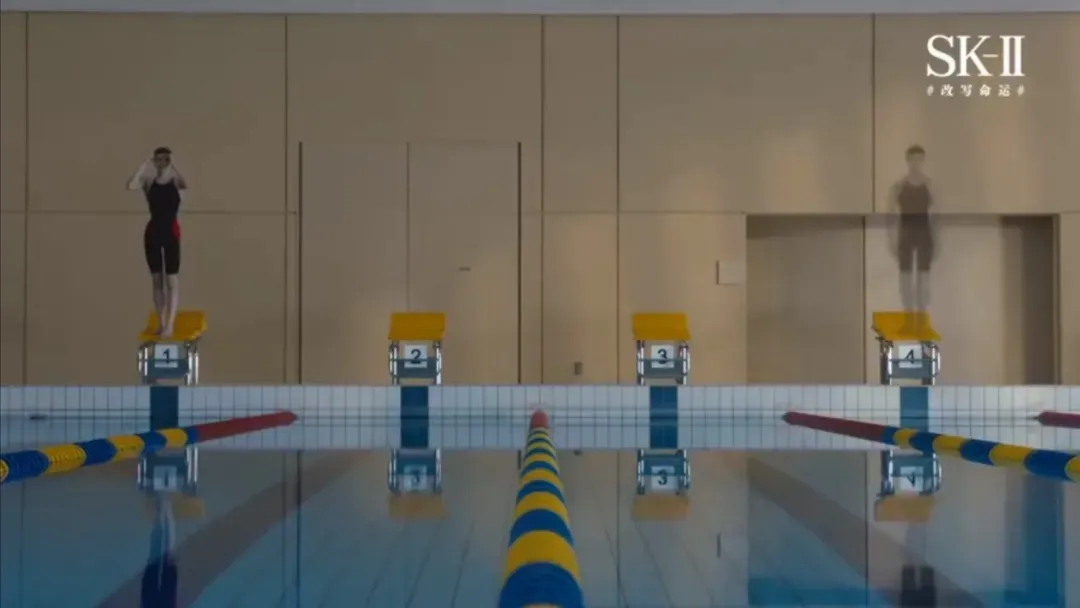

更甚之,是枝裕和有一股抵制“刻意建構”的內驅力。《中間泳道》中80%以上的鏡頭在單一游泳館環境內完成,空曠的鏡頭中只有池江璃花子與澄澈的水面。他把天才少女從冠軍之巔到白血病患者再拼命重返奧運賽場的故事講述得如平靜的泳池般波瀾不驚。沒有逆天改命的勵志模範,只有接受命運的普通人與自己和解的過程。他說2006年的《花之武者》中“復仇無用”的戲碼是對911後盛行的復仇主題和日韓世界盃後的“武士日本”口號的反抗——當拳頭打在棉花上時,對立的意義便已經消亡了,何不反思“可以不打出拳頭嗎?”

“吾魂兮無求乎永生,竭盡人世之所能”,加繆在《西西弗神話》開篇借品達的詩篇表達人類對抗荒誕的生命能量。是枝裕和的角色心中住著小小的西西弗斯。推石上山的激情無法指引人走向好的生活,卻能不斷激勵人去探索荒誕的反面。人不過是伴隨著一切正在經歷的狀態,步履不停,走向下一個終點。

參考文獻:【1】茶烏龍主編:《知日-步履不停,是枝裕和》,中信出版集團,2017。【2】王奇婷:《專訪是枝裕和:生活之味》,後浪電影公眾號,2014.12.12。https://mp.weixin.qq.com/s/9Yjww-40875lERnCmsHw_A【3】《我們總能記住一部是枝裕和的電影》,深焦Deep Focus公眾號,2021.6.10。https://mp.weixin.qq.com/s/5v7-FMKFK2kXl2z4WPsEcA【4】《是枝裕和:成瀨是我理解的對象,小津是我未來的任務》,深焦Deep Focus公眾號,2018.8.1。https://mp.weixin.qq.com/s/Ypz0sPXvXfUgbuCcohMCUg

文|龔嫣然

圖|來自網絡

稽核|尹昕儒

微信編輯|方華

Matters編輯| Marks

圍爐(ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目

文章版权归原作者所有。