對話童世駿:在上紐,以哲學之思踐教育之行|圍爐·NYUSH

對話童世駿:在上紐,以哲學之思踐教育之行|圍爐·NYUSH ——

上海紐約大學自誕生起就肩負著中國高等教育改革發展“探索者”的使命。作為這所大學2.0時代的掌舵者,童世駿校長自去年接棒以來也對學校的印象由抽象變得具體。適逢童校長上任一周年,圍爐有幸和這位哲學家出身的校長進行對話。童校長以他的專業和過往經歷為切入點,分享他對上海紐約大學人才培養的體驗和理解,以及對教育本身的一些思考和見解。

爐|遲欣宇,淩昱恒

童|上海紐約大學校長童世駿

上海紐約大學裏的“新人”

爐|童校長您好,自從去年暑假您開始擔任上海紐約大學的校長以來,您有什麼特別的感受,或者有什麼令您印象深刻的事情可以和我們分享嗎?童|其實在擔任校長前,我就一直在參與上紐的整個建校過程。2012年11月,我作為上紐母體學校之一——華東師範大學的負責人,見證了上海紐約大學的誕生。到這裡擔任校長一年多以來,上紐的形象在我心中慢慢地由抽象變得具體,而我這一年的經歷很大程度上印證了我原來的印象,使它變得更確切,當然也更全面。

我曾經用“一個法律地位,兩個學術身份,三個社會使命”來概括上海紐約大學,它是根據中國法律成立的一所中外合作大學;它不僅是中外合作大學,而且是紐約大學全球教育體系的重要組成部分;除了作為中國高等教育改革發展的一個項目,上紐大還是中美人文交流方面的一個項目——在第五次人文交流高層磋商期間,上海紐約大學被寫進了中美人文交流會議紀要,它還是浦東改革開放的一個重要項目,同時浦東新區也給了上紐大非常寶貴的支持。

從高等教育改革發展的角度來講,我們的招生和人才培養頗具特色。以上紐校園日(面對想要報考上紐的應屆高三學生的開放日)為例,上紐從來不標榜要招收最好的學生,而是要招最合適的學生。我來到上紐以後,才真正感受到人才培養是這所學校的中心任務和使命。在上海紐約大學招聘教師的時候,我們會問兩個問題:你是不是够格?你是來做什麼的?“够不够格”和科研有關,而“來做什麼”則與教學有關。在上海紐約大學,給學生們上課的不僅僅是教授,還有校領導,包括我們美方的常務副校長、教務長,以及我本人都會從事教學工作。

再從中美人文交流的角度來講,即使是在新冠疫情這樣的特殊時期,我們都沒有發現雙方溝通存在特別大的困難。你問我上任之後對上紐最深刻的印象是什麼,我大概可以說,最深刻的印象就是中美同事之間沒有發生讓人深刻印象的分歧。那是因為,我們的合作辦學,是以中美雙方同事都認同的培養目標和教育價值為基礎的。習近平總書記在建黨百年紀念大會上講到“人類共同價值”,我們的教育其實是基於對人類共同價值的認同,培育的也是人類共同價值。合作雙方各有特點,並且優勢互補,正是因為優勢互補,中美雙方的合作進行得非常順利。浦東開發開放有一個非常重要的特點,就是在全球範圍內配寘優質資源。囙此,上紐可以在全球範圍內招聘師資,在世界範圍內招收學生,也起到了配寘優質高等教育資源的重要功能,這兩點其實是相互映襯的。

這幾個原本就在我腦海中的上紐印象,經過擔任上紐校長這一年的印證,使得我對它們的感受更為深刻了。

爐|從華師大黨委書記到上紐校長這樣一個獨特的身份轉換,童校長可以和我們分享您在這兩段經歷中不一樣的體驗和感受嗎?童|從具體細節上來講,這兩類工作區別是很大的。首先,華東師範大學和上海紐約大學這兩個組織的性質就不太一樣,即“體制內”和“體制外”。所謂“體制內”,也就是所有崗位的人都是有正式編制的,以及相應的職務等級的。到上紐這裡就沒有這些東西了。

除去編制,總的來說這兩類工作的不同之處還在於;上海紐約大學的學校更小了,但是它的環境更大了;我作為校領導的任務在數量上是少了,但是難度更大了。在上紐,校領導們根據契約和學校章程有明確的分工合作,我充分信任我們的合作同事,所以我在具體的事情上管得少了,但是具體的人接觸得卻是多了。我手機裡面加了許多上紐學生的微信,在這裡我的辦公室門一直是開著的,學生有什麼需求都可以走進來。而我在華師大工作了將近八年,幾乎不太會加學生微信。再者,就是做領導的感覺弱了,在這裡我不太去追求像在華師大裏一樣做出領導的“成績”,但是做教育者的感覺强了。

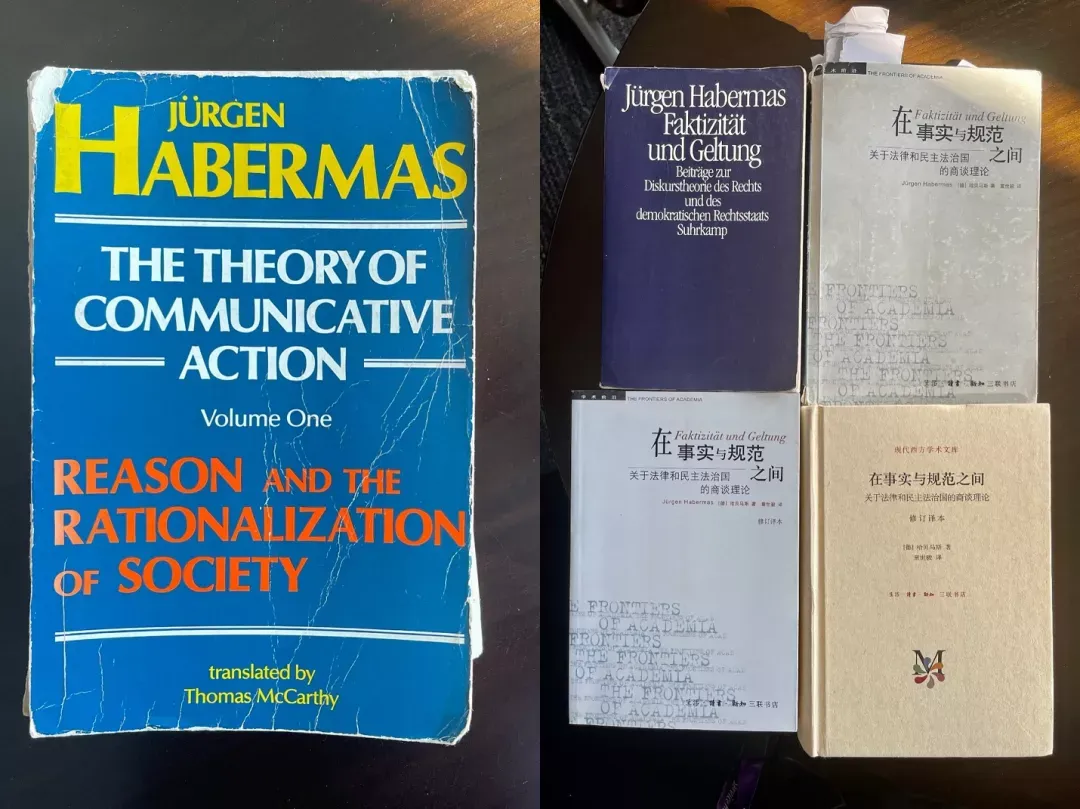

我特別贊成我們俞校長(上紐首任校長)的說法,他說在這裡做校長最重要的任務就是做溝通。我碰巧研究的是“Theory of Communicative Action(溝通行動理論)”,作者是哈貝馬斯,我是在1988年的時候讀到這本書的。之後我還翻譯了哈貝馬斯的《在事實與規範之間》一書,其副標題是“關於法律與民主的商談理論”。囙此,我在溝通和商談的理論思考上還是有點優勢的。

疫情下的多元校園

爐|紐約大學在疫情下開展了全球範圍內的Go Local(就近入學)的項目,上紐也成為了最大的Go Local教學點,可以和我們聊聊您對這個項目的看法嗎?童|我認為這個項目的效果很好,從學校的角度來說,我們需要有一種“community(社區)”的概念,培育這種觀念,除了榮譽的共亯、利益的共亯以外,在某種意義上來說,責任的分擔、挑戰的分擔更為重要。戰爭在一個現代民族的形成過程當中其實發揮了非常大的作用,當然我們都不想要戰爭,因為太殘酷了,但是當你冷靜地看待戰爭對民族影響的時候,你會發現戰爭對於形成民族共同感和認同感是非常重要的。

全球爆發疫情的同時,也是一個培育和鍛煉共同體精神、共同體意識的絕佳機會。我認為每個人都要回答三個問題:做何事(doing)、有何物(having)和成何人(being)。或者這麼說:每個人首先要回答的是有關doing的問題,而回答這個問題有兩種思路,或者有兩種理由,一個是having——How much interest you want to have(你想要得到什麼好處或利益),一個是being——What kind of person you want to be(你想成為什麼樣的人)。從第一個層面的理由來說,因為紐約校園疫情有困難,我們開展了這個Go Local的項目來幫助他們,是希望將來我們有困難時他們也會幫助我們。從第二個層面的理由來說,這個項目的開展使得我們真正成為了一個“community(共同體)”的成員。通過Go Local這樣的項目的實施,上紐大的成員在更加具體和深刻的意義上成為一個既小又大、雖小卻大的共同體的成員。

爐|對每一位上紐學生來說,在成為global citizen(世界公民)之前,都會面臨著多元文化與傳統認知的挑戰,不斷地調整著自己看待世界的角度,對此,您有什麼話想要對同學們說嗎?童|上紐大在培養全球公民方面的條件是得天獨厚的。我們有國際學生與中國學生各占一半的學生結構,中外學生相互學習是在上紐大讀大學的寶貴機會,通過中外學生的相互學習,可以幫助中國學生對自己的身份有更完整的認知。舉一個最簡單的例子,國際學生相對來說更願意、往往也更善於當眾表達,而中國學生就可以向他們學習。同時我也希望中國學生能通過國際交流而對中國更加瞭解,我們也希望學生能更加瞭解和充分利用我們國家給這所學校提供的資源。

同時,我希望大家不要只把上紐當作紐約大學的一個分支,它的“雙重身份”中的首要身份是根據中國法律建立和運營的中外合作辦學大學,所以必須遵守此類學校的相關要求。這些要求以什麼樣的管道履行比較合適,一個重要的評估標準,是我們能不能把上紐大的特殊情况與中國大學的一般要求結合起來,能不能把兩者結合起來,而不是對立起來。

上紐的學生將來還是要與國內外同齡人競爭和比較的。好的情况是,在兩邊的比較當中都具備優勢,不好的情况是,都沒有優勢。比如對中國學生來說,如果和本國同齡人相比沒那麼瞭解中國,而和美國同齡人相比又沒那麼瞭解美國,這其實是很糟糕的一種情况。學校在努力創造可能性,讓學生在國內外的比較中都具有優勢,而學生也應該更加珍惜學校提供的各種機會,更加包容和多元的認識我們所處的世界,成為真正意義上的scholars of and for the world(世界學者)。

教育者與哲學家

爐|您在別的採訪裡面曾說起您上山下鄉當知青,重返校園又出國留學的經歷。對於國內和國外兩種教育模式,您曾經用“金銀盾”的例子談到雙重視角的重要性,您又是怎樣把這種雙重視角賦予到您現在的教育理念裡面的呢?童|雙重視角也可以說是“雙向度思維”,或者說“多向度思維”,它是對“單向度思維”的超越。我經歷過文革爆發前後、文革結束前後、改革開放前後、走出國門前後、中國成為世界經濟大國前後……一路上就這樣走過來了。我喜歡引用John Stuart Mill的名言,他說快樂不僅有數量差別,也有質量的差別。痛苦的蘇格拉底比快樂的傻子生活要好,痛苦的人比快樂的猪生活要好。然後他說,如果猪和傻子不同意這種說法怎麼辦呢?換句話說,這裡會不會出現公說公有理婆說婆有理的情况呢?Mill說不會的,他說那是因為猪和傻子只知道事情的一面,而人和蘇格拉底是知道事情的兩面。

智者是從無知者過來的,人是從動物過來的。這樣一個過程,其實就是一種成長,或者用康德的話來講,就是啟蒙,所謂啟蒙就是走出外界加給自己的那種不成熟狀態。理論上說,人長大了就應該成熟了,但是因為各種各樣的迷信、權力關係和特定的生長環境,有時候人會心甘情願地處於那種不成熟狀態,不知道如何用自己的理性、不敢用自己的理性和不會用自己的理性。學會利用自己的理性就是向更好的論據力量低頭,不向任何其他東西,最典型的power(權力)和money(金錢)低頭。所以從某種意義上講,教育就是啟蒙,教育可以說是一種有組織地在人生特定階段所進行的一場啟蒙活動。實際上,我們最後要求同學們要達到的階段不僅是康德提出的autonomy(自主性),還有responsibility(責任感),其實康德的觀點也不是僅僅自主性,而是負責的自主性,responsible autonomy。自我做主沒錯,問題是由什麼樣的我來自主,我們希望是一個成熟的我來做主。要實現這種responsible autonomy(成熟的自主)的話,要克服一個又一個的片面性。有些片面性的克服,可以通過想像、閱讀、外界知識的習得。

我也會提醒自己,雖然我的經歷讓我有了較多的雙重視角或多重視角,但我的經歷本身是否也使得我的思維具有局限性呢?尤其是作為一個教育者,我們不能讓學生簡單地模仿我們,重走自己走過的路。我經歷過文革前後的歲月,當時整個民族都付出了巨大的代價,碰巧我覺得我還算善於學習,所以我能够從這個巨大的災難當中有所學習,但我不希望我們的後代為了學習需要付出這樣的代價。面對這代人特有的問題,我希望同學們能通過自己的學習過程,用好寶貴的學習條件,來真正有所收穫,有所成長。

對“學習”這個概念,the concept of learning,我有特別的興趣。前面說到我們這個社會是世俗化的社會,就是馬克思所說的一切神聖的東西都被褻瀆了的社會。在這種情況下,如何既避免獨斷主義,又避免虛無主義,這是當代社會的最大問題,是經歷一系列learning processes(學習的過程),而learning processes的最大收穫,就從單向度思維到雙向度思維、多向度思維,是知道the other side of the moon(知道月球的另一面)。

爐|您剛剛提到了負責任的自主性,使我們深受啟發。在高中學生們申請上紐的時候,最主要的資料是兩篇文書和高中成績單,但是現在有很多“仲介”機构可以所謂“代筆文書”,而高中學生放弃責任的自主性而選擇代筆,那麼是否意味著文書不再真實?您是如何看待這件事情的呢?童|在申請方面投機取巧,認為自己不花時間精力,還有“專業”的人幫忙,即使行得通,對自己的成長其實也是不利的。舉一個例子,去年有一比特我不認識的外地學生給我發郵件,想讓我幫忙寫推薦信,他的郵件講了自己的求學和工作的經歷,講了自己深造的動機,打動了我,我覺得這樣的學生值得幫助一下,但我希望能和他見面談一談,多瞭解一下他的情况。這名學生特意從外省市跑來見面,談到的過程總體都很好,但是在臨走的時候,他拿出一封寫好了的推薦信讓我幫他簽字。我說,沒想到你是這樣理解推薦信的,我怎麼可能在別人寫的信上簽我的名字!其實我是願意幫他寫推薦信的,但他誤解了我的意思,以為我是願意簽字,然而推薦信不應該是這麼來的。我對這位同學說,我無法給你寫推薦信了,但希望我們這次談話對你今後成長還是有點啟發和幫助的。

爐|您有一篇文章討論“中國模式”,在文章中您說,中國人口如此之大,它的發展模式即使沒有義理上的普遍性,卻仍然可能有因果上的普遍性,您認為教育領域是否也存在“中國模式”呢?童|這其實是以色列社會學家艾森斯塔特(Eisenstadt)的一個觀點。當提到西方現代性和普遍性的時候,他說,即使沒有義理上的普遍性,也有因果上的普遍性。

我先說我對“中國模式”這個說法的理解。其實我是比較早思考這個問題的。十多年前我在上海社科院的時候,承擔了一個研究中國模式的國家項目,還是那年序號最前的重大專案。我當時的觀點是,“中國模式”要慎提,但有關“中國模式”的討論要重視。“模式”這個詞首先給人感覺是已經基本成型了的,其次是可以被推廣的。當然現在可以說我們確實有一些成熟經驗值得介紹,但是我認為,即使要說“中國模式”,也要讓別人去說,我們自己不要說。

同樣一句話由不同的人來說意義就不一樣。我喜歡引用梁漱溟先生的說法,一個男主人為了家裡的上老下小付出了很多,很辛苦,當然也有做的不周到的地方。如果他自己來說,我這件事情沒做好,這是一層意思;但如果是他家裡人說他這裡那裡沒做好,那又是另外一層意思了。從語義學的角度來講,字面意義是一樣的,但是脉络不同、說話者不同,那它所表達的意思也就會不一樣。囙此,我覺得其他人可以說“中國模式”,但要我們自己來說,我認為用“中國道路”這個詞可能更好一些。

再講到教育,我們現在中國的教育不僅是在向別人學習,也開始向別人推廣。從某種意義上講,這種學習和推廣也是一種國家層面的外交影響。但高等教育是一個國際的市場,不管我們是否有意為之,我們這裡出現的一些情况,教育焦慮也好,教育競爭也罷,也會影響其他國家的。

爐|提到教育焦慮,似乎就離不開最近很火的一個詞——“內卷”。您如何看待這種現象呢?童|現代社會中,學生自己包括學生家長,對教育的期待更高了,對教育形式的選擇也更多了,總的來說就是可能性更多了,而可能性更多,本身也會造成更大的焦慮。如果內卷就是班級上同學們內部分數上的競爭的話,這種競爭並不能簡單地說是不對的,但僅有這樣的競爭確實是不够的。教育、成績、競爭,當然都不能不要的,但教育不能本末倒置,要想清楚上大學是為了什麼?是為了讓你的人生更精彩,讓你過得更有意義。如果你在這個過程當中喪失了自我,其他的價值都犧牲掉了,那豈不是得不償失?

爐|那麼“內卷”這種現象是否和社會經濟發展後,越來越多家長的教育焦慮有關呢?童|如果狹義地講教育焦慮,那麼內卷這個問題就更大了。一方面,知識經濟時代已經到來,經濟和知識之間聯系的緊密度加强了,知識可以變成經濟,經濟也可以變成知識。當你有錢了,你就可以讓孩子參加培訓,讓孩子上好的學校,而好學校畢業又往往更容易找到起薪高的工作。那些太重視起薪高低的人們,囙此就會特別在乎學校的“檔次”。另一方面,這又是一個世俗化時代,是一個非神聖化時代,如果人們覺得沒有神聖的東西,結果就是生活當中沒有神聖和超越的東西讓你覺得是穩定和可以安慰你的。但是人畢竟是要追求一些超越自己有限人生的東西。在中國傳統思維的理解下,超越人生的意義就是光宗耀祖。而在我們這個時代,面向“老祖宗”這種意義上的超越性喪失了,卻還有面向“小祖宗”的超越性,就是把自己的生命意義寄託在下一代,這也算是對我們有限人生的一種超越吧。對於家長來說,這又成了教育焦慮的一個重要來源。

還有一點,就是我們生活在後小康時代,人們的溫飽問題解决了,所以有更好的條件去滿足對教育的追求。當人不做某件事情的時候,可能有兩種情况,就是孟子講的“不能也,非不為也”和“非不能也,不為也”。但是現在這兩種情况的界限越來越模糊了。因為在後小康時代,人們的收入基本上都可以給孩子提供比父輩更好的教育,所以在這種情況下家長就會想,如果不讓孩子受好的教育,我到底是“不能”還是“不為”?我覺得是“不為”,因為現在我有錢了,那一定是我“不為”。“不為”,我就內疚了。特別是在升學規則不明確的情况下,有些人哪怕實際上真的是“不能”,也會覺得是“不為”;孩子是沒進好的學校,是因為我沒有去開後門,去求人。在這些客觀的環境下,進入了知識經濟時代和後小康的時代,基於現在激烈的國際競爭,大家對於教育都非常焦慮。

今年年初,我在政協做了一個發言,講本末相宜的教育是人民都市的最大民生。教育分為手段和目的,目的應該是本,手段應該是末。教育的目的既是培養,也是選拔,而培養功能是本,選拔功能是末。教育的培養目標既是成人,也是成才,而成人的培養目標應該為本,成才的培養目標為末。我認為現在的教育往往是本末不相宜,有的表現為本末倒置,有的表現為有本無末,或有末無本。本末是都要有,但是要有主次。如果能做到教育領域、教育活動的本末相宜,我覺得前面講的教育焦慮可以緩解。

爐|提到“本末相宜的教育”,您在有關的文章中講到的“交往理性”和“工具理性”這兩個概念,是不是也可以從本末關係的角度去理解?童|也可以。在某種程度上說,交往理性和工具理性不在同一個層面上。因為交往其實就是一種語言的交往,交往就是語言。人在進行語言的交流過程中,會涉及到和客觀世界、社會世界、主觀世界以及他人的關係。在每一個特定的關係當中,其實是有不同標準的。

比方說,在與客觀世界的關係當中,你要認識它,它是否是真理的概念很重要,即這個認識是真的還是假的;你要改造它,那麼改造的效率就和工具理性有關。如此,理性的態度就是只用是否真理來衡量你和外部世界的關係,而非和你的情感或者和與對象之間特殊的關聯。但是,如果將對客觀世界的關係,特別將把改造客觀世界的名額與效率普遍化,用效率這樣一個概念標準來進行指導和衡量和他人關係的話,就是把別人作為物,作為客觀世界的對象,而不是社會世界的對象,即把他人當作他物。這是把工具理性泛化,稱作工具理性化了。

工具理性沒什麼錯,你在跟外部世界打交道爭論是否有效率時,看上去只是在用效率這個概念進行爭論,但是在論證的時候依然要擺事實講道理。所以在這個意義上,我們又是有交往理性的,因為交往理性就表示和另外一個人就某一件事情去進行討論。在這個討論的過程當中需要理由。這個理由是可以各種各樣的,在和外部世界打交道和外物打交道時用的理由,是和與他人打交道的時候用的理由不一樣的。因為他人是人,人不應該只是手段,而應該永遠同時也是目的。就教育而言,如果我們把教育作為人之為人的內在要素之一,而不是用來實現人之為才、人之求財的一個外在手段,我們就會更重視教育與前面所說的“成何人(being)”的問題的相關性,而不只關注教育與“做何事(doing)”問題的相關性,尤其是與“有何物(having)”問題的相關性。

文|遲欣宇 淩昱恒 鄧可欣

郭芷青

饒梓恒徐文哲盛可欣

圖|上海紐約大學

稽核|張雅淇黃彥中

微信編輯|李卓穎

matters編輯| Marks

圍爐(ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目

文章版权归原作者所有。