對話魏時煜:我做過的最有意思的事情,都在我的作品裏

魏時煜,加拿大阿爾伯塔大學電影學博士、卡爾頓大學比較文學碩士,2001年起開始在香港城市大學執教,已教授學生數千餘人,課程有東西方電影、大眾傳媒中的性別、紀錄片入門、紀錄片制作、獨立紀錄片、獨立華語電影、視像敘事與文化思考等。

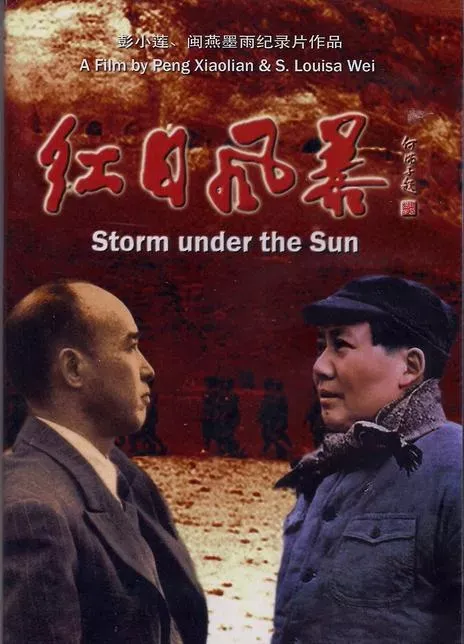

作為導演,魏時煜致力於長紀錄片拍攝,包括致敬恩師司徒兆敦的《記錄檔案:原始之旅》(2007),追溯「胡風案件」的《紅日風暴》(2009,與彭小蓮聯合導演),講述早期海外華人女導演伍錦霞的《金門銀光夢》(2014)和發掘古巴粵劇女伶故事的《古巴花旦》(2018);亦進行了多部電視紀錄片的拍攝,如《崔健:搖滾中國》(2006),《王實味:被淹沒的作家》(2016)及《跋涉者蕭紅》(2019)等。此外,她也曾多次參與至商業劇情片的編劇工作中。

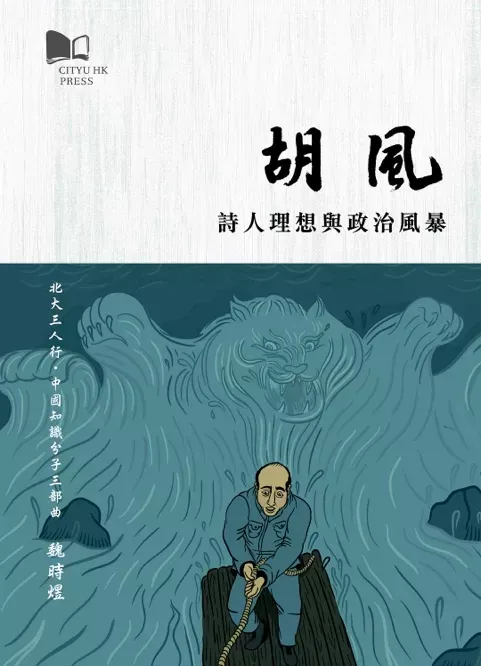

作為學者,魏時煜筆耕不輟且涉獵廣泛,著作包括《女性的電影:對話中日女導演》(2009,與楊遠嬰合著),《開始學動畫》(2010,與梅凱仁合著),《東西方電影》(2014),《霞哥傳奇:跨洋電影與女性先鋒》(2016,與羅卡合著),《王實味:文藝整風與思想改造》(2016),以及《胡風:詩人理想與政治風暴》(2017)。

Q =沉璧

A =魏時煜

1

Q|在瀏覽您的個人歷程時,最令人印象深刻的一點就是,您有著相當豐富的遊走於不同地區與文化間的經驗。祖籍福建,生於山東,長於西安,又前往加拿大求學,曾在日本工作,現時定居香港。那麼,我首先想問的是,作為較早一代的海外留學生,您當時是如何决定出國求學的?A|我們當時是1990年之後,很多人都想出去,想以留學作為跳板留在那邊。但我去留學就是去學我要學的東西。在加拿大的時候,我發現同專業的中國同學,只有我一個人是真的要去學比較文學的,其他人根本就不知道比較文學是什麼,只是覺得可能比英文系更容易進,或是做功課的時候可以找些中國的東西來比較一下,不會像全是英文那麼hardcore。

Q|您碩士時就讀於卡爾頓大學的比較文學專業,最終是以電影學博士的身份畢業於阿爾伯塔大學。那麼,您是如何從比較文學轉向電影的?早年比較文學領域的學術訓練對您之後在電影領域的研究與創作有著怎樣的影響?A|我開始讀博士的時候也是讀比較文學。但是Edmonton太冷了,沒什麼事情做,就開始看很多電影。後來我跟老師說,我現在不想再做東西方詩學,想轉去讀電影,老師說“想不到讀詩學已經讓你這麼沮喪了”。我轉讀電影之後,跟著電影專業的本科把電影藝術、電影歷史這些基礎課都讀了一遍。博士論文就寫第五代導演。後來有人說,“你為什麼讀了三個學位,換了三個專業?”在我這裡,一切順其自然,為什麼不行呢?

我在卡爾頓讀比較文學的時候都是讀理論的,那時候每節課講一個“主義”,那兩年內我接受了非常密集的理論訓練。大部分的電影理論,其實都是來自於敘事學和文學理論,包括結構主義、現象學、符號學、解構主義、後現代主義、女性主義等等,這些我都是讀碩士時讀的。到讀博士的時候,阿爾伯塔的博士課程有兩門文學理論本來是必修課,但老師說你是卡爾頓畢業的,不用讀我們的理論課了。於是我就選了兩門日本文學的課,一門古代日本文學和一門現代女性日本文學,然後還去學了日語。

Q|在來到香港城市大學創意媒體學院任教之前,您曾在日本城西國際大學擔任研究員一職。這一段經歷在您之前接受過的採訪中似乎少有提及。那麼,您是怎樣去到日本,之後又是如何輾轉至香港的?A|我讀博讀到所有獎學金都已經拿過了,已經第六年,沒法再拿獎學金了,我就到Boston參加AAS會議,去找工作。有家日本學校在留言板上給我留言,說他們在招人,對我的簡歷很有興趣。那次我其實得到三份邀請,兩份是replacement到紐約某個大學去教中文,好多中國學生都想至少可以教中文。但我就特別不願意教中文,因為我覺得甭管幹什麼,我要能學到東西,除了教中文。於是我去了日本。在日本城西國際大學,每年和中國女性學學者開會,她們覺得我會中文日文英文,可以做聯絡工作。我所在的性別研究所還有個雜誌,是用英文發表的。而我之前正好學過兩門女性主義課程,她們覺得也用得上。

我在那裡的時候,城大創媒就面試我了,當時它還是個沒開多久的新學校。這邊錄用我的時候,我的博士論文還沒寫完。八月一號這邊發了通知,問我能不能十一月一號過來。那時候我五章博士論文才寫了一章,還剩三個月。我的博士論文第一章寫了一年,第二章寫了一個月,後面三章就是一個月寫完,再有一個月的時間答辯和修改,然後兩個禮拜搬家,就搬到香港來了。當時因為有這個工作,所以特別快樂、特別快地把論文寫完了。

Q|從2002年到2008年,您和北京電影學院教授楊遠嬰共同撰寫了專著《女性的電影:對話中日女導演》。值得注意的是,在大陸、香港、臺灣女導演之外,書中還包括了六比特堪稱「日本第一」的女導演。那麼,是什麼契機促使您與楊遠嬰共同開展這一項目?A|我2001年來城大時就决定了要做女導演研究。那個時候,遠嬰有寫了一本關於中國女導演的書(《她們的聲音:中國女電影導演自述》),那本書只有十六萬字。我們認識了以後,就又去做了一些訪問,在北京和在日本的訪問我是跟楊老師一起做的,上海、臺灣、香港的導演訪談都是我獨立完成的,出版社也是我聯系的。

採訪導演並不是要採訪就能採訪得到,要看機緣。如果對方在拍戲,一般都不接受採訪,他們通常是拍完戲後或中間停下的時候才可以。當時在臺灣認識的且能够採訪到的導演就只有黃玉珊一比特。我跟遠嬰說會不會太少了,她說反正有就好過沒有,因為我們做中日女導演嘛。日本那邊我們是拿了住友財團的項目專門去訪問的,還拍了下來。前兩年我又拿到蔣經國研究基金,才到臺灣去訪問了八位女導演。

之所以想到訪問日本女導演,是因為當時我已經跟彭小蓮導演去日本認識了東京電影節女性電影周的主辦者。我最近登的那篇文章(《請記住她,一名幸福的理想主義者》)裏有寫到。我是先認識了女性電影周的策展人,又通過她們介紹,訪問到了書裡面的那六個人。我們在日本待了一個月。

Q|雖然早在2006年就有紀錄短片《崔健:搖滾中國》在香港有線電視播出,但是您也強調,您真正意義上獨立製作的第一部紀錄片是《金門銀光夢》,您是否可以對此再作闡述呢?A|我覺得我真正作為一個紀錄片導演廣泛被大家認識,並且把我的風格比較完整地呈現出來的第一部作品就是《金門銀光夢》。我在2001年就已經决定,日後研究電影主攻女導演。關於早期電影女導演的紀錄片,全世界範圍內都很少;而作為長片,我這可能是第一部。拍世界上第一位女導演愛麗絲·蓋伊-布拉切(Alice Guy-Blaché)的長片,Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché,2018年才完成。拍荷里活有聲片第一位女導演多蘿西·阿茲娜(Dorothy Arzner)的紀錄片還未完成。我拍伍錦霞的片子2013年已經在香港國際電影節首映了。

Q|「自2004年冬天始因崔健的電影夢與他結緣」,您拍攝崔健已有長達十六餘年時間。直至今日,這部以2005至2016年間崔健演唱會現場的長達600小時的混剪為素材的紀錄長片仍在進行中,而您也依然在「享受慢慢打磨的過程」。那麼,您最終希望在這部影片中呈現一種怎樣的效果?可以就您目前正在做的工作分享一些細節嗎?A|認識崔健,最早是幫他寫劇本。然後因為他第五張專輯《給你一點顏色》香港要發行,EMI Asia請我做一個promotion video,回顧一下他的音樂事業。實際上當時我沒有想那麼快做出一個片子,我覺得那麼快做出來的都不算是紀錄片。所以《崔健:搖滾中國》可以看成是三十五分鐘的回顧崔健音樂生涯的短片。那時我剛拍崔健才一年,手上有些素材,用在片子裡面。我覺得這不是一個真正意義上的紀錄片,那之後我拍司徒老師的《記錄之旅:原始檔案》,更像一個紀錄片,現在我把它看成早期的習作,自己拍、自己剪。彭小蓮看了《記錄之旅》表示認可以後,才放心把《紅日風暴》的剪接、編劇的工作交給我去做,她來把關。

今年崔健六十歲生日,我做了個五分鐘的短片《崔健一甲子》,很快就有了一百萬次點擊。但完成一個長片完全是另一回事,根本不會有這麼多人看。不過一個長片出來以後,會有自己的生命,對觀看者的影響有機會超過二十個五分鐘片子的總和。我用兩天時間可以剪一個五分鐘的片子,並不代表我用四十天就可以剪出一個一百分鐘的長片,長片要付出的努力是平方、立方往上計算的。

每個片子出來就跟孩子的誕生一樣,是有機緣的,冥冥之中可能到哪年就能出來。中間也有可能資金掉鏈,或者在創作時卡住了。我也不能著急,等時機成熟的時候,它自然會出來。

2

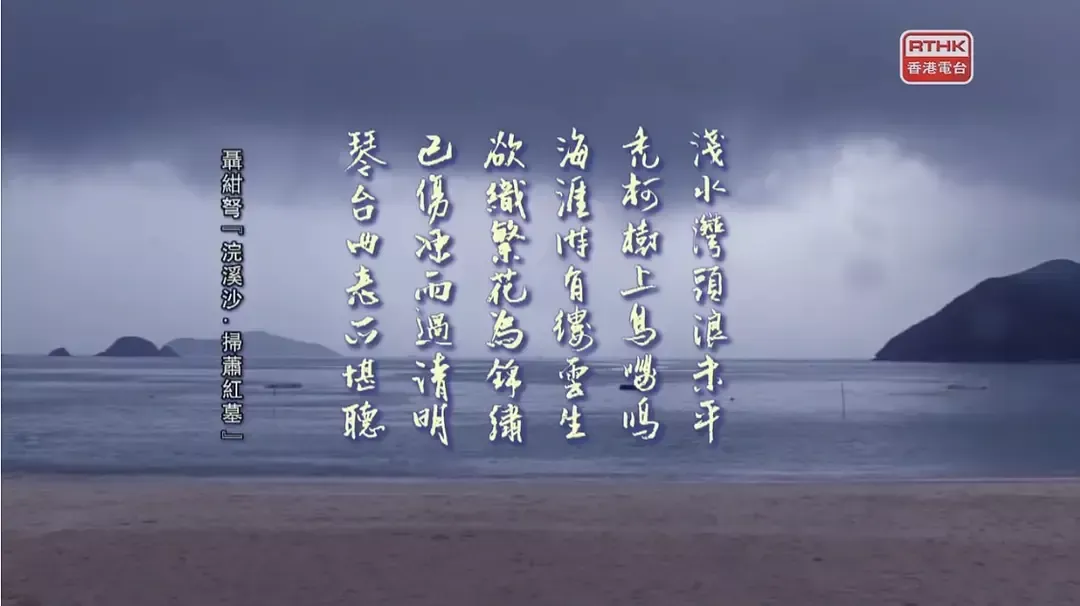

Q|近十年來,有兩大導演陸續拍攝了與蕭紅相關的電影,分別是霍建起的《蕭紅》(2013)和許鞍華的《黃金時代》(2014)。那麼,為何您會選擇講述蕭紅的故事?您希望通過《跋涉者蕭紅》去體現怎樣與前者不同的部分?您又是如何看待這兩部以蕭紅為覈心人物的劇情片的呢?A|我其實在做胡風片子時,就已經注意到蕭軍蕭紅。他們都是魯迅的學生,很熟的。胡風夫人梅志回憶蕭紅的文章也寫得非常好。他們是同時代的人,在我做的不同的片子裡面相遇,每次從一個不同人物的眼光看去,越來越覺得他們的相遇、相知是那麼美好。我也寫過《明報》文章,叫做《誰的曆史:從〈黃金時代〉到〈紅日風暴〉》。

有個學生跟我打電話,說她發現我拍蕭紅不是在消費蕭紅跟男人的八卦,而是在講蕭紅跟女作家的友誼。我說對,這個就是重點。我所有拍過的東西都會寫拍攝小結之類的東西,關於蕭紅我寫過兩次。一篇是在《香港經濟日報》上寫的《〈跋涉者蕭紅〉拍攝散記》,還有一篇登在《明報》上的文章叫《動蕩的年代,女作家的日常》。

許鞍華的《黃金時代》有的部分接近紀錄片,我挺喜歡的。霍建起的片子我的副導演看了以後說,這個片子裡頭魯迅先生給蕭紅寫了序,蕭紅謝謝魯迅先生,然後魯迅先生還說你怎麼謝,包個餃子吧……他們似乎對那個時代、對文人風骨都不瞭解,純粹是用今人想法做電影,無形中對文人有種貶低。

Q|在獨立紀錄片創作之外,您也曾多次參與到商業劇情片的編導工作中來,如區雪兒導演的《明明》(2006),蕭峰導演的《五顆子彈》(2008)。一部是具有實驗性質的懸疑片,一部是帶有主旋律色彩的犯罪片。是什麼促使您參與到商業電影的製作中來?商業劇情片的製作帶給了您怎樣的經驗與感受?A|當時是朋友介紹我去幫他們改劇本。《五顆子彈》改來改去,百分之九十都改了,最後整個structure是我的。有人還問蕭鋒導演說,這個劇本經過了那麼多手,你為什麼掛她做第一編劇?導演說因為她給了我這個結構。《明明》掛的是聯合編劇,區雪兒她們兩個寫了幾年,投資人看不懂這個劇本,監製問我,能不能幫忙改一改,改成國內的投資人可以看懂。我就把它改了一遍,除了語言上的修改,劇情上也儘量改得更像一個故事。

這部電影酷倒是挺酷的,周迅也挺喜歡這個片子,不過因為它不具備一個九十分鐘電影的敘事節奏,對觀眾來說就是很大的挑戰。我有個選片人朋友,法國人,她說:“為什麼要花九十分鐘去看個MV?”其實我們劇本改完已經加强了敘事,但拍出來以後就是另外一種感覺,跟我對劇本的感覺不一樣。

那麼像這種事情,你年輕的時候有這種事情去做一下,都是你的體驗;然後所有事情做了都不會吃虧,你會在這個過程中學到很多東西,就是這樣。

Q|您曾經說過,您是通過教書才得以自由進行創作。那麼在您看來,對紀錄片而言,一種健康的創作、保護與鼓勵機制應該是怎樣的?A|我覺得華語地區,臺灣算好一些,有比較多的資金可以申請;香港資金有但很少。我應該有寫過,臺灣紀錄片的發展時間比較久,也用了比較長的時間去培養觀眾,就算片子拍得不完美,觀眾也還有耐心看下去,有些像日本觀眾。香港商業電影文化太發達,凡是劇情片太發達的地方,紀錄片都會不受重視。總體來看,整個東方的紀錄片文化確實跟歐美差得很遠。

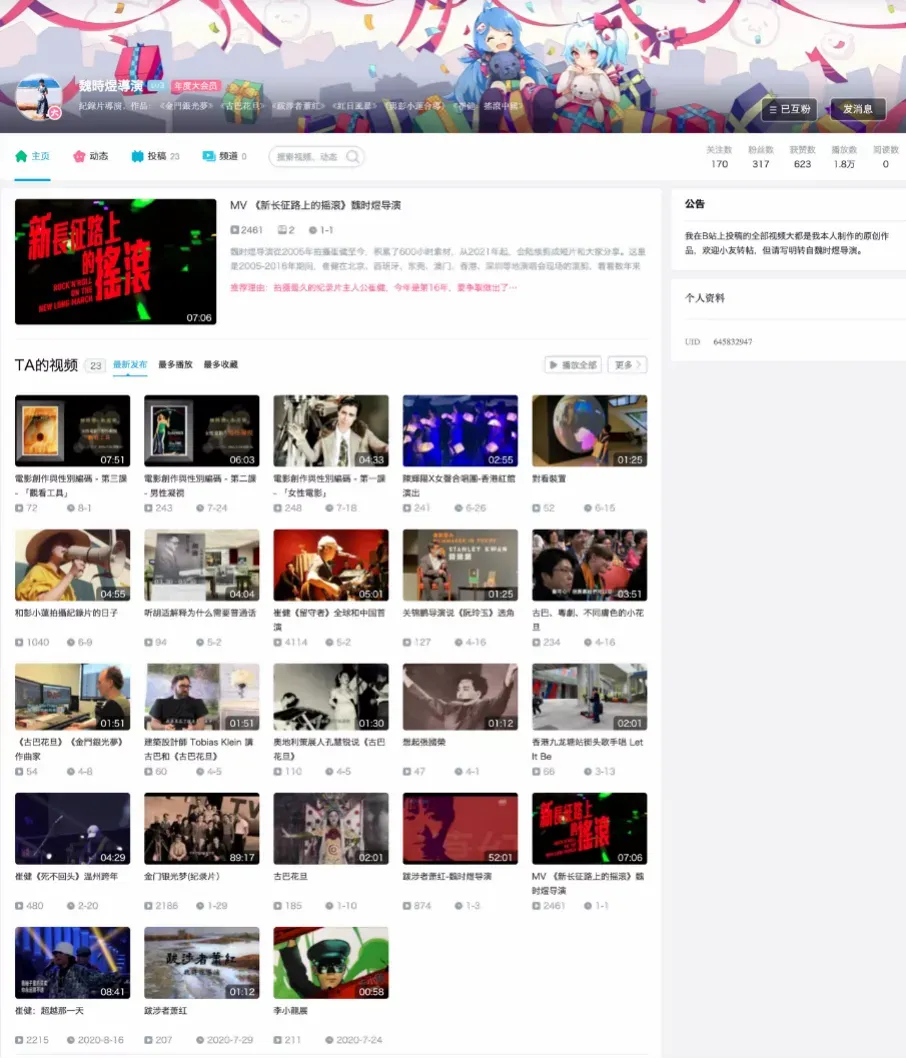

Q|您自己的幾部紀錄片作品,早期大多是通過線下觀影會及影展進行有限的放映。而在去年,您開通了B站帳號(LouisaFilm),上傳了包括《跋涉者蕭紅》《金門銀光夢》在內的多部作品。那麼,對於獨立電影、尤其是獨立紀錄片難以走進影院走近觀眾、難以真正進入主流視野這一現狀,您有著怎樣的看法?

A|你覺得什麼重要,你就要先去拍。紀錄片不像劇情片那麼快就過時,它可以為時代做記錄。這個記錄只要不消失,可能過五十年、一百年還會有人來看。它不是一定要即時去創收的。大部分紀錄片導演要是以追名逐利為主的話,那麼一有機會就都轉去拍劇情片了。

Q|對於受訪者,您曾明確提及,「不會去拍民工、未成年人,主要鎖定拍攝知識份子」;而在拍攝《紅日風暴》過程中,採訪知識份子的過程並非一帆風順——「我們拍了很多胡風先生和賈先生的朋友,他們大多沒有接受訪問」,其中部分是因為「他們自己有筆,可以發聲」。那麼,於您而言,訪談這一形式相較於受訪人自己書寫或採訪者獨立進行書寫,有何特殊的意義和價值所在?A|我和小蓮拍《紅日風暴》的時候,對象大部分都是作家,他們都很會寫會說。但是有些東西,他們會說出來,但是不會寫。寫出來就是白紙黑字,他們寫出來會有顧慮。但如果你坐在他們身邊,他們信任你的話,會講給你聽。

這種訪談的意義,不是去文宣他們,而是替他們保留這種歷史的見證。他們當時有人問過我們嗎?我記得我在文章裏寫過,有的老先生問我們說,我這些東西我都已經寫了書了,那你們為什麼還要做這個訪問?

我們要在訪談中感受一個人的氣場。不然的話,對那一代人的精神風貌是沒有直接感受,就會用自己身邊環境、思維慣性去解讀那個時代的人。當你訪問了那個時代的一批人的時候,你才會對那個時代的整個精神風貌有所瞭解。

Q|您也曾說過,處理與拍攝對象間的關係,「有可能是最重要的一件事」,那麼,您認為作為一個好的採訪者,應該具有怎樣的質素,您又是否可以給出一些建議呢?A|《金門銀光夢》裏所有人都是第一次訪問,而且只有一次機會。幾年前崔永元口述歷史中心請中文大學的熊景明老師給營員做培訓,熊老師讓我教他們怎麼做訪問。我先放了《金門銀光夢》以後,讓他們來給我提問題。你問題提不出來,還做什麼訪問,還做什麼口述?結果那次交流得很好。

做訪談,你想知道的那部分,不一定是對方最想說的。我在那做研究,我要見到歌星、影星小燕飛了,把她的每一個電影都當回事。但對演了一百多部電影的小燕飛來說,她可不是每個電影都記得。我訪問她其實只問了一個問題,你第一次見到伍錦霞是在什麼時候?然後她自己就開始講了——「我1939年到了紐約,到了紐約還被關起來了……」香港電影資料館的人問我,她怎麼跟你的訪談做得那麼好,她整個人怎麼那麼生動?我說,首先看是誰帶我去的。小燕飛跟李奇峰熟,她見了李奇峰後就很多話說,說完還很開心地問我:「怎麼樣,你還有什麼問題?」我去訪問那些耄耋之年、甚至一百歲的老先生,他們的經歷多得去了,他們隨便講一段,就够我回家慢慢研究幾年。他們跟我講了好多事情,我真的是又訪問了第二個第三個第五十個人,才真正明白第一個人在說什麼。你說這事兒好玩不好玩?

線下訪談中途,魏導曾經提及,「我做過的最有意思的事情,都在我的作品裏」。儘管這段敘述因篇幅限制並未收錄入正文中,筆者卻以為,這是理解本次訪談的關鍵所在。筆者無意於再去重複魏導曾在各種報刊、書籍、電影中所述說過的部分,而希望透過訪談這一特殊形式,盡可能去提供平常以外的視角,去更多呈現魏導的人格風貌。至於魏導「最有意思」的那些部分,還有待讀者透過她的「作品」去深入感受。

注:魏導的三部紀錄長片現時可在CathayPlay上觀看。《古巴花旦》觀看地址:https://www.cathayplay.com/en/havana-divas《金門銀光夢》觀看地址:(雙語版)https://www.cathayplay.com/en/golden-gate-girls(英文版)https://www.cathayplay.com/zh-CN/golden-gate-girls-english-version《紅日風暴》觀看地址:(中文版)https://www.cathayplay.com/en/storm-under-the-sun-chinese-version(英文版)https://www.cathayplay.com/en/storm-under-the-sun-english-version購買影片DVD可電郵至info@bqcc.com。

文|沉璧

審稿|Sycamore柳丁濤

圖|來自受訪者及網絡

微信編輯|李卓穎

matters編輯| Marks

圍爐(ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目

文章版权归原作者所有。