帮助贫困的人是道德义务吗?对后果主义论断的质疑与回应

「本文于 2020.12.19 原载于公众号philosophia哲学社」

作者 / 百无一用

注:本文原是一篇讲稿,由于微信排版原因,不方便做详细注释,但我在文中已经明确地说明某种观点出自哪位学者还是我自己,我所转述的其他学者的观点皆出自我在文章末尾列出的参考文献。如果造成不便,在此表示歉意!

1 导言

近日,Philosophia哲学社的几名社员发起并参与了对于云南大坪乡留守儿童的支教项目:「山里的卡夫卡」。在这项义事进行的过程中,有一位社员的家长却指责:与其管这种远在天边的事不如想想怎么帮助身边人,不要天天想那些你掌控不了的事。一般意义上反驳这位家长是简单的:我帮助云南的留守儿童和我帮助身边人不冲突,而且我自己有权利选择帮不帮助云南的留守儿童。但是这也让我进一步想到一个问题:我们是否有道德义务去帮助他们?因为在一般观念中,即使一个人在知道云南留守儿童情况后不捐款,我们似乎也不会直接认为这个行动是错误、不道德的。但是有些后果主义者并不这么想。

所谓「后果主义」我们可以在这篇文章里把它简单理解为这样一种伦理观念:我们做的行动正确与否取决于行动的结果是否能够最大化社会效益,而不是取决于行动者的动机或者某些神圣的义务。严格来说,功利主义是后果主义的一个分支,二者不能等同,但为了简洁,本文将二者合在一起。

这篇文章要解决的问题是:后果主义有没有成功地应对「对于苛求的反驳」(demandingness objection)。所谓「苛求」 (demandingness) 就是指,有些事似乎超出义务的范围,但后果主义又把这件事纳入到义务之内。经典功利主义认为:只有使效用最大化的行为才是道德的行为。但这种行为可能超出了个体的能力或个体的义务(存在个体具有能力、但不一定必须去履行的状况),所以「对于苛求的反驳」就是对后果主义(包括功利主义)的这一点提出质疑。

举个例子,功利主义哲学家辛格认为,在促进社会最大的福利这一事情上,只要有能力,那么同时就有其义务。比如我是美国一个大富豪,我就有道德义务去必须帮非洲的穷人。一般的道德会认为我没有这个道德义务,我不帮是本分,我帮是情分。但是对于辛格来说,这个义务是绝对的。

有些人会批评说,后果主义的这种要求是不合理的。对此,后果主义有两种应对进路:第一,他们可以说他们实际上并未做出上述那种不合理的要求。第二,他们可以否认他们的要求是不合理的。大部分后果主义回应批评的方法结合了这两种进路。

而面对这种回应,学者Mulgan试图论证:后果主义对批评的回应并不有力。

Mulgan罗列了后果主义者常见的几种应对方案。首先,他介绍的是方法是「极端方案」(extremist solution),这一种理论认为不论一种后果主义提出的道德要求多么“苛刻”,它都不会是不合理的,我们不能仅仅因为我们不喜欢它就把它斥之为不合理。“极端方案”认为如果我们把不合理的要求定义为对于道德行动者要求的牺牲大于他们对于社会福利所做的贡献,那么后果主义根本不会提出这样的要求。对于极端主义者来说,只要牺牲比贡献小,那么不管这样的道德要求需要多苛刻的牺牲(比如说道德行动者的全部时间和物质财富),它都是有合理性的。

非极端主义有另外两种方法来应对demandingness objection。我们知道,一种道德学说在实践中提出的道德要求受两个因素决定,一个是道德学说本身的结构,一个是现实世界的状况。因此“非极端主义”的第一种方法就是否认现实社会存在需要道德行动者付出极大牺牲的需求。这并不是否认我们的现实社会存在大量痛苦,而是说其解决方法本来就不需要道德行动者付出极大的牺牲。比如最好的解决第三世界的贫困问题的方法根本不是让发达国家捐款捐到自己赤贫,而是另有其法。

「非极端主义」的第二种方法就是重新建构后果主义,这样的后果主义并不总是要求最好的结果(有的后果主义会认为只要得到一个足够好的结果就可以了,有的后果主义则认为我们应该考虑行动者的偏好,而后文所要介绍的一种是认为行动者不必以最大化好处为目标来进行决策)。

很多后果主义应对 demandingness objection 的策略是综合上述三种方法,具体来说就是,尝试校正我们对于“合理的道德要求的概念”、重新定义后果主义对于结果的要求、并且把这个成果学说放到现实社会中重新评估。而在这篇论文中Mulgan就要反驳上述这三种方法。

2 对「极端主义」的应对

首先Mulgan要反驳“极端主义”。极端主义认为做出极端苛刻的道德要求的道德理论不一定是不合理的。他们宣称有这么几条不矛盾的道德原则:

1、增加好处原则:只要一个行为能带来有价值的或者说好的结果,那么它就为实践它提供了理由。如果我们仅以带来好处为目的选择行动,那我们一定会选择能带来最好结果的行为。

2、避免坏处原则: 如果我们的行动能在不牺牲其他具有同等道德重要性的东西的前提下避免坏事的发生,那么我们会去做它。

3、帮助无辜原则:如果我们可以向急需帮助的无辜者伸出援手,且我们自己付出的代价相对于我们帮助带来的好处是可以忽略的,那我们就会去做这件事。

这三个原则被后果主义者和很多后果主义的反对者都接受了。

这三个原则作为出发点,「极端」后果主义者下一步的论证是检验和反对所有偏离这个出发点的直觉,原则和论证。如果不对这三个原则加以限制,那么后果主义提出的“苛刻”的道德要求将是合理的。

后果主义者要反对那些偏离这三个原则的直觉。首先彼得·辛格提出「良心激发策略」:如果(1)人们得到了充分的信息 ;(2)被清晰地给出了理由 ;(3)能很好地想象一种比如说处于饥荒中的生活,那么他们就不会再认为后果主义给出的道德要求是不合理的。接受这种策略的后果主义者声称道德理论不应该和人们实际的直觉相一致,而应该和理想状态下的直觉相一致——在理想状态下人们的良心被正确地激发了。因此,在直觉上是“苛求”的某些道德要求是否合理,就必须经受这一理想状态的检验。

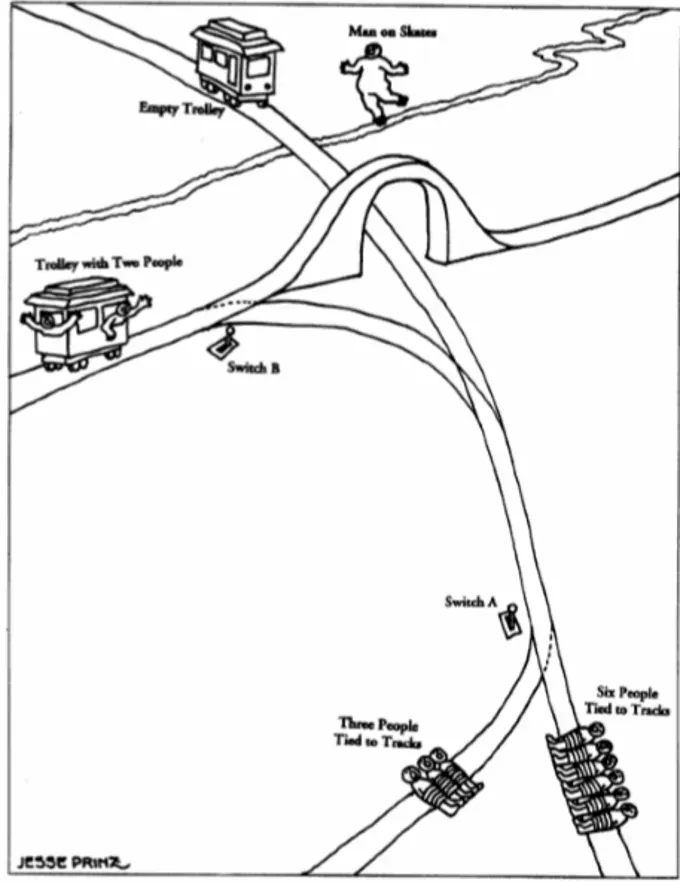

后果主义者Peter Unger用一个思想实验质疑了某些直觉。他认为传统的只有两个选项的道德哲学思想实验事实上让我们忽略了在某些情况下对于“杀一救多”各种相冲突的道德直觉。在传统的两个选项的思想实验中,我们对于后果主义选项和非后果主义选项的道德直觉似乎是确定和明晰的,但是Unger认为不是。他设想了两种情况,第一种情况,有六十个人得了瘟疫,如果我不管他们,他们过几天都会死去,现在有一个无辜的人,他身上有某种抗体,现在救这六十个人的唯一方法就是砍掉那个无辜的人的一只脚,榨成汁注射给那六十个人,他们就会痊愈,在这种情况下大部分人会拒绝砍掉那个人的脚。第二种情况就是传统的电车难题,杀一救六还是任凭电车碾死六个人,在这种情况下人们大多会选择杀一救六。在这两种情况中,按照后果主义最大化好处的原则,救六十个人远比救六个人好处大,砍一只脚远比杀一个人损失小,但是大多数人(同一群人)的道德直觉仍然拒绝砍脚而选择杀一救六。Unger给出的解释是在第一种情况下我们似乎是在主动使用那个无辜的人,但是第二种情况下我们是被迫在两个选项中选择一个。但是第一种情况下的选择显然是违背那些在第二种情况选择杀一救六遵循的后果主义原则的。于是,Unger设想了一个情境可以结合这两种情况,它逼迫我们跳出狭窄的两种选项,重新反思我们面对各种选择时的道德直觉,我们就会发直觉是符合后果主义的。

这个情况是一个进阶版的电车难题(如下图):现在有一个无人的,重的电车甲(在图上方)将要驶向六个被捆住的无辜的人。有一个开关A(在图下方),如果我摁下开关A,电车就会驶向另一条轨道并碾死三个无辜的人。

选项1,如果我什么都不做,他们六个就会被碾死。

选项2,我按下开关A,杀三救六。

同时,在电车甲行驶的途中,有一个载有两人的,轻的电车乙(在图左方),有开关B(在图左方),按下开关B,电车乙就会在电车甲行驶到开关A所控制的轨道之前和电车甲相撞,两辆电车会脱轨,电车乙上的两个无辜的人会死去。如果不按开关B,电车乙会从电车甲头顶上的桥上安全驶过,但铁轨上的六个人会被电车甲碾死。

选项3,我按下开关B,杀二救六。

在电车甲面前的轨道横穿过有一条小溪,有个胖子(在图上方)在小溪上滑冰,把胖子主动推到轨道上,电车甲会碾死无辜的胖子,然后停下来,否则它将把六个人碾死。

选项4,我把胖子推到电车前挡下电车,杀一救六

在这样一个选项中,人们会发现后果主义的直觉做出的选择,也就是选项四,是可以接受的。因为,想要遵循非后果主义直觉的人会发现选项一这一彻底的非后果主义选项,死六个人,是难以接受的。而从选项二到选项三是一个后果主义直觉越来越偏好但非后果主义直觉的越来越讨厌的一个递进(因为道德行动者的主动性似乎越来越高了),但是直觉似乎也会把我们大部分人慢慢引向第四个选择,尽管主动杀掉一个人远比砍掉一个人的一只脚损失大。让我个人来理解,把四个选项分为两部分,选项一和选项二似乎道德行动者的主动性似乎更弱一点,选项三和选项四似乎道德行动者的主动性更强一点。如果实际条件仅给我们提供两个部分内部的的两个选项进行选择,比如只让我们从一和二里选,或者只让我们从三和四里选,那么这时候我们的面临的是一个经典的电车难题情况。但如果我们从两个部分中各选取一个选项来组合,比如我们只能从选项一和选项四里选,那么我们似乎又面临的是一个砍脚治病的情况。但是在现实生活中很多道德选择时这两种情况是结合起来的,也就是非后果主义直觉主导和后果主义直觉主导的情况,那么通过这个进阶版的电车难题,似乎更多人会偏向后果主义的直觉。

总之,我认为Unger似乎在说,当我们仅仅思维一个两种选择的道德情境的时候,非后果主义的直觉可能会变强,但是如果我们把不同的情境联系起来进行比较认识,我们会重新发现似乎非后果主义的直觉是可疑的。

我们回到Mulgan的论述。Mulgan接下来介绍了“极端主义者”第二种否定非后果主义直觉的策略。这一策略拒绝所有没有完备的论证支撑的道德直觉。如果我们的道德直觉仅仅来自进化或者文化传统,那么它们就是不可靠的。而有不少非后果主义的直觉是没有完备的论证的。

Mulgan认为上述后果主义者应对demandingness objection的策略是不公正的,首先他们的出发点不一定是合理的,其次什么是好的论证的标准是他们自己确立的而不是公认的。Mulgan认为作为后果主义者出发点的那三个原则本身就诉诸直觉,而这些直觉也不比非后果主义的直觉更强烈。比如,大部分人对于拯救面前落水的一个孩子的道德责任感要远比拯救十个其他国家饥饿的孩子的道德责任感强,这是不可否认的。而后果主义者的出发点本身的直觉可靠性就是值得质疑的。有些节制论者就反对增加好处原则,我个人理解是,他们认为有一些好处并不是来自一开始要增加好处的意图,而是出自行动中的权衡本身,比如斯密经济学中认为那些自私、理性的经济活动恰恰增加了社会整体的好处。所以,后果主义的直觉似乎也没那么强,但是后果主义者却要求非后果主义的直觉足够强。

Mulgan认为另一个关键的问题是,后果主义总经常尝试从一个特别构建出的简单故事中推出普遍的道德原则,而且把非常有偏向性的解释构成了普遍道德的合法性。也就是说,他们合法性的根据经常却又是一个后果主义偏好的东西(直觉也好,思想实验也好)。比如,后果主义哲学家辛格举了一个例子:一个人早上步行去上班,快迟到了,经过一个在池塘里溺水的小孩。这个人可以救孩子,但代价是穿上潜水衣,损失几分钟时间。辛格认为,他有明确的义务拯救孩子。但是这显然是一个非常偏向后果主义的例子。溺水儿童可能产生一个非常有限的责任,或者说这一责任只有在非常有限的情况下才具备效力,但Singer却把这个有限的责任当做一种普遍道德的合法性根据。但是,笔者相信,如果把这个例子里的情境换成我用自己20年的生命换那个孩子30年的生命,这是符合后果主义原则的,但是如果我们认为这可以成为一种道德义务,我想大部分人都不会同意。

因此,Mulgan认为,构建一个多选项的复杂故事并不一定会导致后果主义的直觉或推论。Mulgan自己在他的本科生课堂上做的调查显示很多人并不和Unger共享一个直觉,在一个多选项的复杂故事里,人们也完全有可能倾向于非后果主义直觉。在最近的道德哲学史上,似乎后果主义者没有说服那些原本就对后果主义持怀疑态度的人同意“增加好处原则”。

Mulgan认为extremists的第四个问题是,他们需要澄清后果主义的要求到底是什么。如果在社会利益最大化的前提下后果主义要求我捐出我的所有财产去帮助穷人,这在有些人看来可能还不是那么不合理。但是如果extremists要去论证后果主义一些不可能的要求的合理性,比如我要为了社会利益最大化去死、或受到严重的误解身败名裂、或要亲手摧毁珍爱的一切,这就有问题了。如果一个人的生命、名誉和所有珍视的东西都可以被普遍的道德义务所合理要求,那似乎就没有什么不合理的道德要求了。要么extremists给出足够强的论证去论证这是合理的,要么他们承认有时候某些道德义务的要求也是可以被拒绝的,那很多extremists选择了后者。

3 否定的策略

有些后果主义者认为后果主义在实践中不会向道德行动者提出大量的经济贡献或者自我牺牲这种要求,因为在现实中关心自己和自己身边的人往往就会带来更好的结果(我们可能更了解自己和身边人的需求,或者我们在心理上更自然倾向于爱自己和亲人等等,下面会有更详细的说明)。但是Mulgan认为这种论证是不令人信服的。Mulgan要尝试论证,在现实的实践中,如果遵守后果主义的原则,是无法避免一些苛刻的道德要求的。

「对好处的无知」的问题:

有些后果主义者认为,由于我们对自身想要的好处以及亲近的人想要的好处的了解程度要远大于我们对地球另一边的人想要的好处的了解程度(鉴于他们的政治经济文化状况我们迥然不同),因此,如果我们关注我们了解的那些好处,会比我们去为那些我们并不清楚的好处着想要更能促进收益的增加。

Mulgan对于这种说法的反驳是,首先,尽管我们无法完全理解非洲穷人的生存状况,但是我们确实知道他们需要干净的水,充足的食物等等,这些我们都是可以确实帮上忙的。我们完全可以理解那些人类普遍的基本需求。

「对后果的无知」问题:

后果主义计算一个行动的价值的方式是用做成这个行动的可能性乘以如果这个行动成功所能得到的好处。这样,给非洲穷人捐大量的款项在后果主义看来,它的价值就被削弱了,因为我捐的款很有可能被非洲当地军阀贪污。确实,这些行动的后果我们很难预测,但是Mulgan指出我们依然可以把钱捐给像「联合国」这样对后果有清晰预判的慈善组织,让他们帮我们行善。除此之外,我认为,我们可以诉诸媒体引起人们对于相关问题的关注,这有的时候也需要很多的付出。而且找到办法让非洲穷人多喝上一瓶净水真的比找到办法在生活中帮助自己,家人和朋友更难吗?我为了非洲穷人能吃上饭而捐助「一万元」,和为了我能够去常春藤读研而给留学中介花「一万元」,我相信反而前者有更大的可能性达成想要的结果。

在这里Mulgan提醒我们要区分基于事实后果的后果主义和基于可能后果的后果主义。Mulgan设计了一个思想实验:现在小明面前有X,Y两个按钮,按下X按钮,会有1%的概率让一个人被电死。反之,按下Y按钮,会有99%的概率让一个人被电死。现在小明按下X按钮,悲剧性的偶然发生了,一个无辜的人被电死了。基于事实后果的后果主义会认为小明按下X是错误的选择,他应该按Y。但是基于可能后果的后果主义会认为小明按下X是正确的选择。

第二种区分是基于主观可能性的后果主义和基于客观可能性的后果主义。回到刚才的情景,现在小明被人欺骗了,他误以为按下X,无辜的人被电死的几率是99%,他按下Y,无辜的人被电死的几率是1%,但事实情况是相反的。小明选择按下Y,一个无辜的人应声而死。那么基于客观可能的后果主义会认为小明的选择是错误的,因为按下Y事实上更有可能电死人。但是基于主观可能的后果主义会认为小明的选择是正确的,因为小明认为按下Y最有可能救那个无辜的人。

Mulgan认为如果我们明确了这两种区分,就可以免于许多混淆和困惑。我个人认为一个合理的后果主义对道德行动者的要求,应该是基于可能后果的和基于主观可能性的。因为事实后果和客观可能性是任何行动者在事先都不能完全掌握的,比如,按照事实后果,在希特勒还是婴儿时掐死他可能可以让很多人免于死亡,但是我们不可能以此谴责那个19世纪的接生希特勒的护士。我们每个人都只能按照可能后果和主观可能性来行动,那么后果主义就不应该以“军阀可能会把你捐的钱贪污了”为理由来反对我们为非洲穷人捐钱,毕竟基于主观可能性,捐钱行为似乎更大可能的后果是能帮到穷人。

重要性问题:

有些后果主义者认为我们无法真正帮助远在天边的穷人,我们可能可以让他们暂时活下来,但我们无法给他们的生存状况带来根本改观。因此后果主义不会要求人们去做这些徒劳的事情。

Mulgan给出的反驳是,首先,我们捐助的食物和水本身意义就足够重大,它们至少能够维持生命,而活着本身就是值得的。其次,第二,我们把一美元花到非洲穷人身上比花到我们身上能带来更有价值的结果。这里Mulgan说的不是很清楚,我个人的理解是,同样是「200块钱」,我会用它来买鞋,埃塞俄比亚的「200个穷人」会用它来买净水,在一般情况下,同样这「200块钱」会给那「200个买水的穷人」带来更多幸福。而且,显然我花这「200块买鞋」,也并不会给我的生存状况带来什么根本的改观。另一方面,一般情况下,一美元在贫穷国家的购买力要高于在发达国家的购买力,所以同样一美元,埃塞俄比亚的穷人能比我得到更多东西。所以按照一般的后果主义观点,帮助非洲穷人是合理的。

马尔萨斯问题:

有些想要应对demandingness objection的后果主义者认为,根据马尔萨斯的理论,我们对贫穷国家的帮助会让更多的人活到成年,由于贫穷国家的高生育率,这会导致人口爆炸,并导致大量儿童的夭折,因此长远来看,后果主义不会要求我们帮助贫穷国家的人。

Mulgan对于此的回答很简单,大量的经验和统计证据表明马尔萨斯完全错了。生活品质的提高会减少生育率,即便生育率提高了,人均预期寿命和生活水平也在提高而非降低。从我个人来看,即便马尔萨斯是正确的,这些后果主义者也不能很好地应对demandingness objection,因为给有“马尔萨斯陷阱”的国家的穷人捐款只是一种特殊情况,在别的国家,比如生育率低的发达国家或政策严格的中国,都有着无数需要帮助的穷苦的人。因此,”马尔萨斯问题“的特殊情况,无法应对所有严苛的道德要求。

最佳全局回应:

有些后果主义者提出,如果所有人都认同后果主义提出的“苛刻”的道德要求,世界上所有人都把他们大量的金钱和时间投入慈善而不是日常的生产和家庭社会生活,那么会造成严重的经济混乱和衰退,因此后果主义不会把这种行为当成一种普遍的义务。

对于此,Mulgan区分了简单后果主义和集体后果主义。对于简单后果主义来说,最佳全回应问题不在他们考虑的范围内,因为简单后果主义只关心个人的选择,对于那个个体道德行动者来说,其他人的行动就像自然现象一样,他只关心自己能施加影响的范围之内的他人行动。但无论别人受不受他影响和他一起行动(受他感召当然好),都不影响他自己的选择。那么像全世界人都选择从事慈善这种事情显然不在个人的影响范围内,所以简单后果主义也不会去考虑。至少就简单后果主义来说,现实是大部分人并没有为公益事业投入多少,因此我自己还是要为社会整体福利投入我尽可能多的东西。

那如果我们把关注重点从个人选择到一个集体的选择,那么就是集体后果主义,这一点Mulgan放到了后面去说。

疏离(alienation)问题:

后果主义“苛刻”的道德要求似乎意味着在某些情况下我们要疏离我们自己生活的各项任务,抛弃我们自己的生活结构,全身心投入到促进社会整体福利的事业中去。这样一种疏离似乎在我们直觉上是不太能被接受的。

而采取否定策略的后果主义者们(就是前文说的认为后果主义可以在某些情况下可以不违背自己原则地否定人有为社会整体福利做出巨大牺牲的义务)区分了两种疏离。第一种疏离是疏离自己原本的生活投入到一种为社会整体福利的生活中。第二种疏离是我不深入投入到任何一种生活中去。简单后果主义者会认为他们的理论是第一种疏离,也就是并非是真正的疏离,而是道德行动者围绕公益事业或者政治参与为自己构建了新的生活,而且简单后果主义也允许道德行动者在两种生活为社会整体贡献的好处相等的时候选择自己更享受的那一种,所以后果主义也并非完全忽视道德行动者自己的快乐。但这很难说服那些后果主义的反对者,毕竟后果主义要求我们行动的最重要动机是社会福利最大化。

Mulgan认为用疏离问题来反对后果主义是非常强大的。如果我们真的以社会福利最大化来给我们的生活确定目标,那么在变动不居的社会状况中(设想你从1949年前的中国一直生活到1990年之后),实现社会利益最大化的最佳方法不断变动,那么我们随时要准备为了社会利益的需要彻底变更抛弃生活方式。并不是所有人都能有此觉悟的。

4 重新建构后果主义

前面的尝试表明我们很难去为简单后果主义辩护,所以重新建构后果主义就成为必要的。Mulgan会指出对于后果主义的重新建构也没有让后果主义成功面对攻击。

Mulgan从重新审视简单后果主义开始,首先他认为简单后果主义有如下几个原则性的特点:

第一,行动者中立:这是指倾向于以非道德行动者个人的视角来判定行动的价值。在价值判定中给予不同的行动者不同的偏好,承诺和利益以同样的权重。比如我救一个亲人A或是一个陌生人B,简单后果主义在评判这两个行动的价值时会倾向于无视作为行动者的主观情感,而是纯粹从社会整体角度判断救A和救B的价值差异。

第二,最大化:行动者应该追求最好的结果,或者预期中最大的价值。

第三,个人主义:简单后果主义关注具体个人的特定行动,而不是某一群体的某种普遍行为模式。

第四,直接性:拥有最好的结果的行动是最好的行动,而非被某种“最好的规则”确立的行动是最好的行动。

第五,聚焦于行动:简单后果主义关心评估行动的价值,而不是评估规则,心理,动机等。

Mulgan从这五个原则出发,介绍了一些简单后果主义的变种:

第一个变种:对于行动者中立(agent-neutral)原则的修正,把行动者个人的偏好和观点引入后果主义。这也许可以让后果主义看起来没那么苛求。

第二个变种:对于最大化原则的改变,比如只要行动的结果足够好就可以了,不需要永远最好。

第三个变种:对于个人主义的改变,这也就是前文已经提到过的集体后果主义。其中最具代表性的就是规则后果主义,它要求人们都遵循一系列规则,这些规则如果内化为一种群体的行为模式能达成最好的结果。

第四个变种:对于直接性原则的改变。规则后果主义对于价值的评估从对于直接的行动的价值的评估变成了对于规则的价值的评估。尽管Mulgan在这里举的例子同时改变了直接性原则和个人性原则(因为规则后果主义要求对被规则规范的群体行为模式进行评估),但是也存在一些只改变这两个原则其中之一的后果主义变种。对于个人主义原则和直接性原则的改变不是必定捆绑在一起的。比如有些仅仅改变个人原则的后果主义考虑的是每一个被在群体中普遍执行的行动(相对于仅由几个个体执行的行动)的价值,而有些仅仅改变直接性原则的后果主义认为一个人遵循在自己生命中形成的或者接受的规则(简单来说就是个人习惯)要比遵循其他规则好。

第五个变种就是对于行动聚焦原则的改变。多元后果主义会在价值评估中考虑导致同一个后果的行动者持有的不同的动机,心理,美德(比如勇敢,谦逊)等等。需要注意的是要把多元后果主义和非直接的后果主义区分开来,多元后果主义平等的看待行动后果、动机、美德等等,但是对于非直接的后果主义来说,它优先考虑规则的价值。

我个人要提醒的一点是,要把规则后果主义与义务论区分开,义务论是认为某种规则是因为它本身是善的所以它是值得遵循的,而规则后果主义是因为规则能通过规范某个群体的行为模式达成善的目的所以它是值得遵循的。我举个可能不恰当的例子,我们假想一个黑客帝国式的世界,被电脑虚拟出的世界是美好的,现实世界是残酷的,一个发现了世界真相的人如果把真相告诉其他人会破坏他们的幸福。那么我认为规则后果主义会提出这样的规则:发现真相的人都不能说出真相,因为那会破坏社会整体的幸福。但义务论会要求发现真相的人们说出真相,因为真相本身就是绝对的善。

因为篇幅原因,我们暂且搁置Mulgan如何批评对原则1-3的修正,而关注对原则四或者原则五的修正不能帮助后果主义应对demandingness objection。

5 标准与程序之间的区分

Mulgan接下来介绍了一种结合了非直接后果主义和多元后果主义的修正后果主义的策略,这种策略就基于在评判正确的标准与做出决定的程序之间的区分,接着Mulgan对这一策略进行了批评。

Mulgan认为道德哲学的核心问题是:一个行动者该怎样决定去做什么?答案是:跟随最好的能做出道德决定的程序。那么后果主义推荐的程序似乎就是:行动者永远追求最好的结果。但是有些人认为指向最好结果的做出道德决定的程序似乎并不必然带来最好的道德行动结果。一种最好的行动结果也不必然保证你采用了一个指向最好结果的决定程序。也就是说判断一个行动好坏的标准是与判定做出这个行动的决定程序的好坏是分开的。比如某些后果主义理论认为一个人遵循在她具体个人的人生经历中形成的一贯做出道德决定的程序,可能她在按照这个程序做出某种行动时并没有达成最佳结果。但这依然可能是客观上最好地做出决定的程序,因为她按照这一程序做一辈子道德决定所达成的总体好处是大于她每一次都抛弃已有的道德信念,然后从根本上重新计算如何达成最佳后果(我个人认为这可能会导致她在做出道德决定时犹豫,动摇,混乱等等)。

Mulgan认为这个区分引发了三个问题:第一,在什么情况下评判某行动好坏的标准和评判做出这个行动的决定程序的好坏的标准是分开的?它们是仅仅可以在理论上分开还是说在实践中也可以?第二,某些后果主义声称将这两者分开会导致后果主义行动者的混乱(想象一下你做事的目的不是你认为的最好的结果,你却指望这种行为带来最好的结果)。第三,这种区分真得能解决demandingness objection吗?

接下来Mulgan就要对上述区分进行反驳,他运用了一个概念"calculatively elusive"——「计算性的难以捉摸」。即行动者计算地越精准他越难以达到结果。我们拿写意国画来类比,它只有在行动者不有意识地去画的时候才能达到最具价值的艺术效果,那么按照真正最佳结构的客观要求,艺术家应该让自己无意识地去画,但当他刻意为了最好的效果去无意识的画的时候,又不是真正无意识的了,也就不可能达到最好的艺术效果了。也就是说当一个人刻意地要超脱出自己主观的对于最好决策的判断,从而计算某种客观上的最佳结果时,他往往不可能做到。

Mulgan这里描述的后果主义者们似乎在说,我们并不一定要在做每一件具体的事情时都要按照我们主观上对于该行动最大的好处的判断来做出决定,如果有一种另外的程序暗示我们在某种客观上或者整体上最大的好处存在,我们可以按照另外的程序做出决定。而Mulgan对此做出的反驳是当我们刻意地去追求一个客观上的最佳结果时,我们往往因此无法达到该最佳结果了。Mulgan举的例子是一个人要执行一项危险的任务,他如果勇敢的莽过去就有几率成功,如果他冷静地计算了这项任务的各种可能后果的概率,他就会因为高风险而丧失勇气,以至于他不再可能完成这项任务。但我个人觉得这个例子非常之奇怪,因为Mulgan所要反对的人也完全可以对这个例子进行相反的解释,这个执行任务的人在进行冷静地计算的时候他在进行一个最佳结果的评判,而他勇敢的莽过去就是一个最佳的决定程序——因为这个程序确实会引向一个客观上的最佳效果。因此这个例子似乎又可以反过来反对Mulgan。我个人把这种矛盾归结于在上文Mulgan提到的实践上最佳结果的评判和最佳的决定程序的采用的难以区分。

与其用Mulgan的反驳,我个人认为更好的反驳是,在行动者那里“主观的价值计算”和“客观的价值计算”经常无法真正区分开来。最一般地说,对于行动者来说,他总是倾向于把自己的主观的价值计算认成客观的,所谓“客观的价值因素”又往往被我们纳入主观计算成为主观的东西,而“主观”的因素又往往被纳入所谓“客观”里。总之我认为这里对于客观与主观的区分的讨论是含混的,而这正是症结所在。

我们回到Mulgan的文章。第二种calculatively elusive是当行动者被迫要在很短的时间内做出决定的情况下。比如,当我被一辆飞速驶过来的汽车快撞到时,我不是要去思考哪种跳法可以最有可能活下来,而是我根据我的第一判断做出行动。在这种情况下,最佳决定程序并不是一个计算最佳行动的程序,也就是说人们不必在行动当下以计算最佳结果为决定程序。当然有人可能会反驳我可以提前想好我在遇到这种车祸情况时应该按我的第一反应去行动是最好的,这样对于行动本身好坏的判定依然发挥了作用。但是我可以把这个例子的情境换成一个完全陌生的情境,以至于行动者不可能去预先计算,此时第二种calculatively elusive依旧是有效的。

Mulgan举的第三种calculatively elusive是在友情和爱情之间。这很好理解,如果我的朋友得知我和他结交的原因是因为这可以使两人利益最大化,这种友情就会变得奇怪。相反如果他得知我和他交往是因为我欣赏他,我关心他,那这显然更有利于两人的友爱。

我认为上述Mulgan的反驳是奇怪的,难道尝试区分标准和程序的后果主义者不正是说有时我们在做出决策时不直接以当前行动的最好结果为目的(比如在跳车例子和友爱例子里)进行计算反而能达到客观上最好的结果吗?但是Mulgan似乎把这种对客观上最好结果的发现也理解为一种计算和权衡。不过尽管奇怪,我们也可以看出这种改造后果主义的策略的问题:当后果主义尝试通过一些玄妙的手段去达到一个客观上的最佳后果时,这些玄妙的手段(比如诉诸于艺术上美的要求或者情感上爱的要求)又是本质上与后果主义相冲突的,这也是让后果主义者们提出这一区分的根本推动力,即完整性拒绝(Integrity objection)。即,当我们对于当前行动的最佳结果的计算威胁到我们生活的完整性以及与我们作为有限存在者的界限相冲突的时候,我们再强行去计算并不会带来最好的结果。完整性拒绝从根本上反对后果主义伦理。伯纳德 威廉斯就这样认为:如果后果主义者真的诉诸于无意识的,自发的对于结果的计算(即所谓的某些时候最好的做出决策的程序),那么就等于减弱了他们对于做出正确行动的可能性。但是如果后果主义者执着于直接的对于结果的计算,这种计算又只能适用于有限的情境下,这就削弱了后果主义的说服力。

我们抛开这种区分对于后果主义本身的威胁,只看这种区分是否能帮助后果主义应对demandingness objection,这种区分真得能让后果主义变的没那么苛求么?某些符合精巧的条件才可以允许一个人不直接按照该行动最佳结果付出的情境有多少呢?即便几个人不在直接按照最苛刻的要求付出,他依然可能被要求大量付出。对正确标准和决策程序间的区分并不必然削弱后果主义的苛求程度。所以Mulgan开始寻找其他的策略。

6 无可责备的错事

有些后果主义者认为他们可以通过诉诸于人的动机和自然心理限制来削弱后果主义的苛求程度,其中之一就是“无可责备的错事”(blameless wrongdoing),而Mulgan要指出这一策略不足以让后果主义者应对“对于苛求的反驳”。

哲学家Parfit根据以下事例提出了「无可责备的错事」:C女士是一个母亲,她非常爱她的孩子。现在有两种互斥选择,一种她给她的孩子带来一些好处,第二种她给一个陌生人更大的好处。C女士选择了第一种,她似乎不应该被指责。

接受了Parfit的建议的后果主义者会得到下面三个结论:

1、C女士没有最大化好处,所以她做了错事。

2、C女士不应该被责备,因为她的动机是可取的。除非她动机改变,否则她不会做出另一个选择。

3、C女士不应该因为她没有在先前改变动机而受到责备,因为那样会更糟。

和前文对正确标准和决策程序间的区分一样,“无可责备的错事”理论也承认人类不是一个完美的计算机器,而且也承认以下这点:人在做出行动时的某些动机是在做这件事时是不能被自主掌控的(比如C女士的动机是母爱,母爱在她做出选择当时是不受她自己控制的)。并且Mulgan承认这些动机即便是好的,也可能做出错事,但是这种错事不应该被责备。

要想知道无可责备的错事是否能帮助后果主义应对demandingness objection,我们就要看C女士这个事例是否能被类比到美国富人拒绝帮助非洲穷人的事例上。有些人会说C女士是不应该被责备的,因为她的动机是最好的——母爱。

但是这一点是难以说服人的,母爱真的是最好的动机么?一个给孩子少花1000元,多给贫困地区的孤儿花10000元的慈善动机真的不会更好吗?

因此parfit提出了第二个版本的:现在C女士一个孩子和几个陌生人掉到了水里,不会游泳,她只能在救自己孩子和救几个陌生人之间选择一种,她选择了救她的孩子。

支撑C女士做出一个“错事”的动机依赖是她在当时不能有意识地改变的,这是在自然心理上不可能的,因此我们很难责备她做出决定当时为什么不选择一个后果主义偏好的动机。同时我们也不能责备她先前没有养成一种后果主义偏好的动机依赖,因为她生活中面对这种生死存亡的情境可能性太小了,因此母爱的动机带来的价值压倒了极低概率触发的不偏不倚动机的可预见价值。所以C女士不应该被责备。

但是Mulgan认为这和美国富人与非洲孤儿的例子还是不能类比,毕竟救助非洲孤儿这种事不是什么突发的晴天霹雳的事情,所以他们不能拿C女士这个例子为自己开脱。不过我个人认为,即便C女士处在一个战火纷飞的国家,每天她都面临她自己孩子和其他人之间的性命权衡,她都选择保护她的孩子而不是陌生人,那么似乎我们大部分人还是不会责备C女士,这似乎更容易和美国富人的例子类比(因为C女士和美国富人做出道德选择的情境都是可以一定程度上被预见的),当然这个例子似乎不是后果主义偏好的了。

有些后果主义认为,我们可以设想富人生活在一个几乎不存在贫困的理想社会里,在这个社会里形成一种以亲密关系为核心的动机就比以不偏不倚为核心的动机要好。但Mulgan认为,现实情况是,美国富人和不论美国的穷人也好非洲的穷人也好有着不可斩断的关系,因此我们不应该用这个理想社会去类比我们的现实社会。

有些后果主义者认为除非强调不偏不倚的动机带来的好处大于带来的坏处,否则就不应该采纳不偏不倚的动机。比如一个被天天要求不偏不倚地行动的富人可能会变得倦怠和郁闷,导致他不再行动。因此一个后果主义者不应该过于强调不偏不倚原则。Mulgan指出这一问题也许可以通过教育解决,所以这和后果主义不矛盾。但是心理上的问题是复杂的,他无法再这篇哲学论文中详尽阐述。但是这向我们提示一点:道德有权力要求我们在自己心理承受范围内做一切可能之事么?Mulgan认为道德没这个权力,它应该给我们的一些在道德要求与心理上的不可能之间一些喘息空间。我的理解是,如果我们的道德只能允许在一些挑战自然心理极限的情形下选择不遵循后果主义原则,或总是要求我们在自然心理极限的边缘游走,这种苛求程度依然还是比较高的。

Mulgan将Parfit的论点总结为两点:

1、行动者在过去的时候没有自觉地改变自己依赖的道德动机是正确的。

2、行动者当下没有自觉地改变自己依赖的道德动机是正确的。

Mulgan认为第二条看起来比较合理(我们不能苛求一个人突然临时改变他不自觉地依赖的动机),但第一条看起来就没那么合理了,我个人理解,比如一个人为什么不在漫长的生活中有意识地教育自己,让自己依赖的动机符合后果主义的要求,这样就可以避免他现在面临地不自觉地依赖非后果主义的动机的情形。

最后,Mulgan认为,即便我们认可无可责备的错事在C女士例子二号那种生死攸关的情况下确实削弱了后果主义的苛求程度,但这真的整体上削减了后果主义的苛求程度吗?比如后果主义仍会要求人们放弃看电影的爱好,将看电影的钱都捐出去,这似乎仍是一种苛求。无可责备的的错事并不能为这些似乎带不来多大社会效益的行动辩护,尽管它们构成了一个人正常生活的一部分。

总之,无可责备的错事理论似乎也不能成功应对demandingness objection。

7 尾声

最后我们看到Mulgan反驳了后果主义应对demandingness objection的各种策略,但他还没有在这篇文章里讨论集体后果主义的问题。事实上,后果主义在最大化利益和公平原则方面的修正仍在继续进行着,比如某些后果主义承认达到一种足够好的结果就好了,比如Scheffler对于行动者特权(acp)或者行动者中心的强调。总之,对于demandingness objection的讨论还远没有结束。/

参考文献:

[1] Mulgan, options for consequentialism,Oxford, Oxford University Press ,2005,p25-p49

[2] Shelly Kangan, The Limits of Morality, Oxford, Oxford University Press,1989, p11-p15

[3] J.J.C. Smart, Bernard Williams: Utilitarianism-For and Against, Cambridge, Cambridge University Press, 1973,p128

[4] Peter Railton: Facts, values, and Norms-Essays of the Morality of Consequence, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p113

[5] Peter Singer: Famine, Affluence and the demand of Morality ,Oxford, Oxford University Press, 2016,p231

[6] R.M. Hare: Moral Thinking-It’s Levels, Methods and Point, Oxford, Oxford University Press, 1982,p35-p40

[7] Peter Unger: Living High and Letting Die-Our illusion of Innocence , New York, Oxford University Press, 1996, p85-p90

文章版权归原作者所有。