《女她》導演倪化軒:每個人都有每個人的深淵|圍爐•JointU

《女她》導演倪化軒:每個人都有每個人的深淵|圍爐•JointU ——

無論走到哪裡,倪化軒幾乎總是最不引人注目的那一個。 身材不高,消瘦,方臉,明顯的下顎骨。 一副銀質耳釘、深色系的衣著,還有一個男士斜挎包,是他不變的日常著裝。從2021年秋天在上海的第一場放映開始,他帶著《女她》——這部他以一己之力構思、招募、拍攝、剪輯的紀錄片,同時也是他個人的第一部紀錄長片,在半年裏走過了全國三十多場線下放映。 在現場,每到放映結束的觀眾交流互動環節,在眾人面前一拿起麥克風,他的與眾不同便顯露無遺。 豆瓣網友@光碟藍評論道:“導演就像一比特在世活佛,任觀眾怎麼長篇大論提問,都用禪語一般的寥寥數語回答。” 更多時候他都在微笑著聆聽觀眾的疑惑,目光看向前方抑或地面。 此時或許他還看著你,但其實早已陷入了某一段自己或他人的生命經驗中,回憶與沉思。從14年開始,他拍過自己的家鄉,拍過殘障兒童、留守兒童,也拍過棄嬰和律師。 他拍攝《女她》的動機,簡單得毫無雜質——某天他發現自己其實並不瞭解和理解母親以及身邊的其他女性,好奇心驅使著他去瞭解、挖掘,於是他開始在朋友圈發招募,盼望有女性能鼓起勇氣在鏡頭前講述自己的故事。“我愛女人,想聽聽這片土地上女性的聲音。”實際上,《女她》是倪化軒個人的口述史項目《成為女人》產出的第一部作品,截至目前,他已經採訪了九十餘比特女性; 該項目也在去年入選了第七届中國口述歷史國際周,並在崔永元口述歷史研究中心展出。 今年的婦女節,他將《女她》放到了B站上,在佛山進行了本階段最後一場線下放映,並開啟了第二輪的採訪招募。採訪當天,筆者來到了倪化軒住所附近的廣州城中村。 黃埔大道邊,嘈雜的音樂背景下,在講述中陷入回憶時,他不停玩弄著餐廳的紙巾,揉捏,轉動邊角。1

“我不想窩在小縣城了”

倪化軒是山東人。 17歲時,輟學。

他在山東找了一份製造皮具包工廠裏的工作,是一個來自韓國的中國代工廠。 原材料從韓國發過來,在工廠加工完成再發回韓國,又再從韓國出口到美國。 他在車間負責處理裁切人工養殖產的鱷魚、鴕鳥皮。 工廠坐落在威海最頭上,離家並不近,當年坐車需要大半天,他每年也就只能回家一兩次。

做了不到兩年,他有點迷茫,於是辭職回家了。 在家待了好一段時間,幫父母耕田種地。 但某一年,他突然發覺不讀書,這輩子一眼也就能望到頭了,於是起了回學校上學讀書的念頭。

今天的倪化軒再回頭看自己走過的36年人生歷程時,可以清晰地劃分出幾個岔路口。 “我人生中其實有好幾個岔路口,我也不知道我猜沒猜對、選沒選對,反正現在就這樣了。我覺得不應該留在小縣城了,哪怕是像現在一樣到處漂泊,也不會窩在小鄉村。我自己也不太清楚,但改變就這麼一點一點地發生了。”

重返求學的路也並不太順利。 他上了三年職業高中,身邊的同學都比他小好幾歲; 參加了統招高考,又上了三年大專,學的是土木工程,“也沒有學到特別多東西,後來謀生也沒有靠專業”。 畢業頭一年,他在工地上,當工程師與施工隊之間溝通交接的技術員,拿著畫好線的圖紙,告訴施工隊這個樓應該怎麼蓋。 這份工作他也只堅持了不到一年,就跑了。

這是他人生中的另外一個轉捩點。 這個轉捩點沒有大的波折與動盪,只是很漫長。

“那幾年挺迷茫、混亂的,不僅當時混亂,記憶也混亂了。” 在一流的自我保護機制下,他人生中的一部分仿佛從身體被切除,消弭在四散的空氣中。 “也不是不想講,但我確實是想不起來了,或者不願意講。”

二十八九歲的某天晚上,倪化軒突然睡不著。 淩晨2點,記憶在某個刹那像打開了一道裂縫,從前很多消散的記憶湧了上來。 他說自己從小表達能力就不太好,作文從來都寫不滿字數,但是那天晚上他在身旁隨手抓了一支兩截手指長的鉛筆就在本子上寫了。 他把這段由十多個記憶碎片組成的文字稱為“災梨禍棗”,這個名字出自紀昀的《閱微草堂筆記》。 “這個名字沒有意義。它就是指我寫的文字沒有意義,浪費了這塊板、這個本子。”

他後來把這些寫在紙上的文字,一字一句打到了手機備忘錄裏。 “當然保存好了。它對我而言很重要。” 他一邊說著,一邊已經打開了備忘錄,把手機遞過來。

「災梨禍棗選段」「肆」高中有倆老師顛覆了我玩遊戲就是壞孩子的觀念,他倆三十多歲的人在辦公室討論遊戲《夢幻西遊》。 還有一個班主任向我訴苦,後悔沒有娶他的初戀,現在的婚姻是他母親硬逼的。 現在看來,這件事對當年我的價值觀撕開了極為細小的裂縫,原來大人(老師)也過不好自己的人生,原來婚姻也可以被逼迫。 還有他對我們說的那句話,“心比天高,命比紙薄”。「陸」高中有兩年精神狀態特別差,躺在床上半睡半醒的時候會想到自己終歸會死去,灰飛煙滅,內心那種侵入骨髓的恐懼,身體生理性的痙攣,嘴巴張大嘶啞著近乎無聲的叫喊。「拾壹」有一次我跟我媽吵架,起因好像是不想讓我留長髮還是催我找對象之類的,我就說不要讓別人的口水影響你,每個人都是獨立的,意志自由的基石原則就是只要一個人不傷害別人的身體或者精神,他就是獨立的。 然後我媽呆呆的望著我說,“你在說什麼,我聽不懂啊”,那一刻我脊背發凉,被震得半晌說不出話。「拾貳」幾年前,幾乎什麼都不懂,也沒有明確拍紀錄片的概念。 就想去採訪一個寫小說的女網友。 從山東小縣城坐了硬座火車去了北京。 淡粉色短髮,身材嬌小,文靜,可愛。 第一次見面就在她家跟我聊了好多生命故事。 如此大的善意幾乎滋養了我拍紀錄片採訪的信心與態度。這些極其私人的記憶碎片很細小。 文字不多,但卻能引發內心的震動。

找到紀錄片之前的那兩三年,倪化軒一直都很迷茫。 但後來,他終究是找到了紀錄片。 或者說,是紀錄片找到了他。

他用“魔幻”來形容自己走進紀錄片的過程。 從前,他經常在网咖通宵看電影、打遊戲,據他自己保守估計,他在网咖通宵的次數遠超100次。 但也正因如此,後來在拍短片《將蕪》的時候,他把鏡頭懟到光著膀子、身上刺有大花紋身的彪形大漢的臉上拍,也能如魚得水,因為他與被攝者早已是稱兄道弟的熟絡關係了。

紀錄片也是在网咖“找”到倪化軒的。 某天,在网咖,他看了一部紀錄片——《被遺忘的時光》。 “看了以後太震撼了,特別感動。然後就覺得紀錄片的承載管道真的太適合我了,就有個念頭說這輩子就要拍記錄片。”

在此之前,他沒有看過任何一部紀錄片。

但實現想法的過程並不簡單。 他開始思考如何才能去拍紀錄片:沒有資源、沒有資金、沒有學歷,也沒有科技。 那年年初,他下定决心改行做攝像,找了一個笨辦法,從頭開始學習拍攝,找到門檻最低的拍攝行業——婚禮拍攝,去當學徒,學做婚禮視頻。 他到一家公司面試,負責面試的女生最後問他,“你既不是這個專業,也沒有基礎和經驗,怎麼敢就這麼闖進這個行業直接來面試呢?”

那是最苦的一年。 倪化軒辭掉了兼職的工作,跑到濟南做全職學徒。 兩年之後,他終於擁有了一臺自己的相機。 從14年開始到今天,他一共拍了一部長片、三部短片,14年、17年、19年、20年各一部。 “這麼算好平均,兩三年一部,我的出片率好慢噢”,他說道。

“17年挺慘的,雖然慘的年份很多,但我怕17年是最慘的。” 思考片刻後,他糾正道,“不,17年只是近5年最慘的。我媽想把我摁在老家縣城,但是我想想,不行。你知道山東小縣城的年輕男的互相都是怎麼打招呼的嗎——‘嘿,兒子,爸爸來了!’我融入不進去……”

他下定决心過完18年的春節,就坐上開往北京的火車。 但就在出發之前,他剛好看到了蔣能傑導演的微信朋友圈上發佈了攝影師招聘。 於是他投了簡歷,接著就坐火車南下廣州了。

“我生命中很多重要的人,都是這樣認識的。比如某天在介面新聞上看到了一篇文章,覺得:哇,寫得真好,好喜歡這個作者,然後就在網上搜這個人。七八年前的時候,到某個論壇裏搜到他的聯繫方式,電話打過去,然後就坐上了從山東去北京的火車,現在我們已經是很要好的朋友了。”

那是2018年3月5日,從山東到廣州。 倪化軒清楚地記得這一天。

剛搬到廣州幾個月,他就跟著蔣能傑在荔灣區拍攝紀錄片,住在拍攝地附近。 前前後後跟拍了兩年。 紀錄片團隊一般只需一兩個人,蔣導那兩年團隊的人比較多,總共三四個人。 當時他拍的是塵肺病和公益律師,拍塵肺病的時候,倪化軒還去了幾次湖南,每次都在那邊呆大概一周。

“當時那個人已經生命垂危了,我們就拍他們的日常家庭生活,在山裡面。一個五十多歲的男人,還有兒女,母親也還在世……那個家庭我印象非常深刻,就是《礦民、馬夫、塵肺病》裡面最後一個大段落的家庭。”

2

“我的青春期是從30歲開始的”

“從某種程度上,我的青春期是從30歲開始的。”

經過了人生中的幾個迷茫、低谷與轉折,倪化軒開始思考自己想要做什麼事情。 他有著强烈的瞭解“人”的欲望。 “也算是好奇心的一種吧。想拍紀錄片的人,會有很强的內驅力,外驅力基本沒用。” 他這樣說道。 “我想通過紀錄片這個形式,去體驗不同的生命歷程和生命經驗,來對抗人生的虛無。” 在跟隨蔣能傑拍了兩年紀錄片後,他萌生了紀錄女性的想法。

如果說通過觀看記錄片,我們可以看到不同的人對世界不同的解讀管道; 那麼在某種程度上,拍紀錄片則讓別人的生命經驗融入了你自己“一人份”的人生,拓寬自身生命邊界的同時,也新增了生命的厚度與强度——正如藝術家楊圓圓所言,“拍紀錄片是人生的交換”。

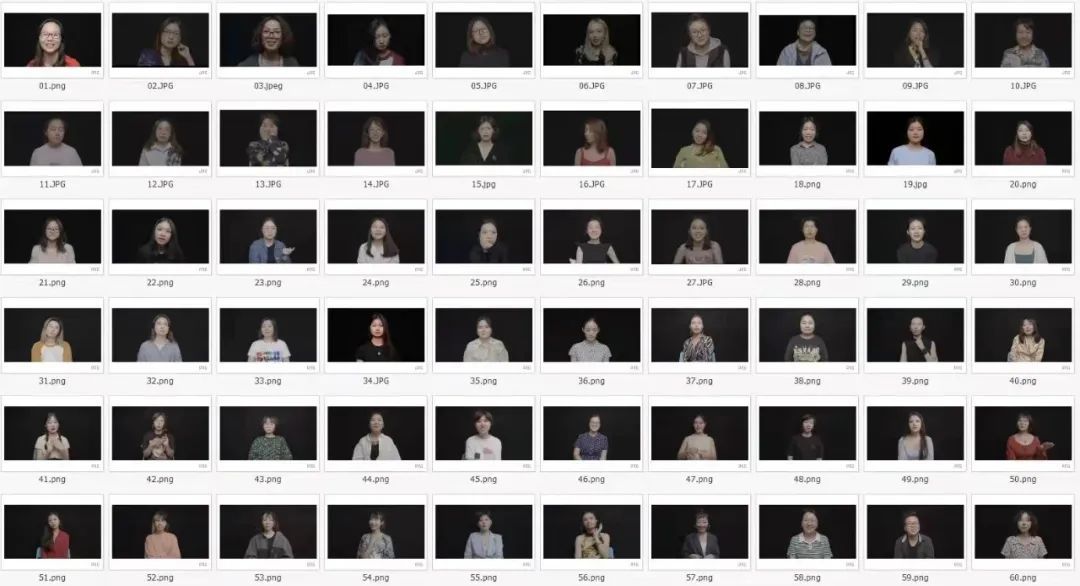

於是倪化軒開始了名為《成為女人》的個人訪談項目。 他通過朋友圈進行招募,人數足够後,便拖著一行李箱的拍攝設備坐火車。 在北京,他借了朋友家的客廳集中拍攝了二十多天,共拍了近40比特女性,每天兩位。 “超高强度,每天基本上醒了吃完早飯,受訪者就來了,拍到中午,然後吃個午飯,下午的受訪者也就來了,聊完,散步,吃飯,就到晚上了。晚上就睡在客廳。不用花錢嘛。” 他笑著說。

與平常的採訪不同,倪化軒不會進行前采。 通常雙方在微信上達成共識,約好時間到拍攝點,略微寒暄幾句後,便開始拍攝。 在拍攝的過程中,他也不會進行提問和預設,受訪者講述自己的故事,他靜靜地聽,在好奇的時候也克制住自己提問的衝動。 有時候對方確實需要一些引導才能繼續往下闡述時,他便提個開放性的問題,比如“當時發生了一些什麼事情?” 或者“當時你是什麼感受?”

“這就好像桌子上戳一個洞。因為在比較硬的平面上,表面看不出來底下有沒有東西,你不知道。只有在戳了一個洞之後,你才會看到裡面的東西。但就是這片土地上女性,很少會這麼自我地發出聲音,我只是拿針在桌子上紮了一個眼兒,那個眼裡自己冒出來的東西。”

很多觀眾看完影片後會好奇,受訪的女士們為什麼會將如此珍貴、私密的個人生命經驗告訴一個第一次見面的陌生男人; 有些人甚至會追問他是否有些溝通上的技巧。 然而,倪化軒沒有任何可以言說的溝通方法與技巧。 真誠,便是他的所有。 “很多時候,你給他人很多很多的善意和真誠,別人可能就會回饋你一點點真誠。”

當所有人都爭先搶後地想要大力發聲,各種極化的觀點從四面八方如潮水般湧入耳邊時,倪化軒選擇反其道而行之:不帶評判地、安靜地聆聽這片土地上屬於女性的生命故事。 他的聆聽,是拋開自身的聆聽——在聽的時刻,拋開自我意識,融入到講者的生命中去。 這或許也是他看了上百遍片子,每次都依然能鮮活地沉浸其中的原因。 “不論是剪輯的時候看過百遍,還是做放映的時候看過幾十遍,我依舊迷戀沉浸在片子人物的講述和感受裏。”

但坐在他眼前的這些女性,往往訴說了生命中最為沉重的部分。 或許有的觀眾會覺得影片“負能量”過多,但在他眼中,並沒有所謂“正負”能量之分,當性侵和家暴受害者坐在燈光和鏡頭前,平靜地講述自己的創傷時,帶給觀者的除了過往的傷痛,必然還有跨越這些創傷的力量和勇氣。 正如片中大姐在講述母親的時候所說,“不是他們殘忍,而是他們的生活環境對他們太殘忍,所以他們習慣了自己的命也不值錢”“一切都很凉薄,但還是生活下來了,任何痛苦都無法打倒(他們)”,在面對苦難時,人類生命的韌性往往超出我們的預想,不可估量。

倪化軒將這些沉痛赤裸裸地、毫無修飾地,在眾人面前攤開。 黑色背景,與一比特正在講述的女性,就是畫面中的全部內容。

也正因如此,觀眾的所有目光都集中在講述者身上,我們與她們進行了一場凝長而悠久的對視——這般對視無疑是有其萬鈞之力的。

這樣的呈現管道讓人想起日本藝術家奈良美智,他的許多作品中背景也同樣是空寂的。 既沒有類似專利性的高超繪畫技巧,也沒有在作品中高强度地輸出和生產知識,但他完整地構建了一個屬於自己的世界和表達方式,並引起了廣泛而强烈的情感共鳴。 觀眾無法忽視《女她》中幾比特女性的講述與那雙直視鏡頭的清眸——在面對不可抗力的暴行時,我們能够做什麼? 我們又能以怎樣的姿態反抗加害者?

於觀者而言,《女她》的觀看所引發或許不僅僅是情感上的共鳴與震動,可能還會勾連出深埋記憶中那些曾經忘卻的片段,那些我們曾經以為沒關係,但卻已在潜移默化中散播於體內的傷痛。 記憶的反芻無疑會將關照的目光重新引向我們自身,或許可以擁抱一下記憶中那個受了傷而不自知的自己。 而於鏡頭前的講述者而言,正視過往的經歷無疑也是自我重生的過程。 她們放下了曾經束縛自己的框架,真實地面對自己與他人。 片中的北影小姐姐說訪談結束之後:“我時常想起結束後的那個黃昏,我興奮地奔走在街上,經過天橋時,安靜了下來,看著漸漸落下的太陽,明媚亦晃眼。我自己是清楚的,有些事情不一樣了。”

然而高强度地集中聆聽這些故事,對倪化軒而言也是很大的挑戰。 他在採訪後持續有一段時間情緒很低落。 他只能出去跑跑步,散散心。

“不要覺得自己的生命很輕。每個人都有每個人的生命,每個人都有每個人的故事,每個人都有每個人的意義,每個人都有每個人的深淵,誰都繞不過的。”

3

“自己一個人流浪”

倪化軒的作品與他的性格有著驚人的一致性。 不論是拍片前的初衷,還是拍攝時採用純訪談的形式,剪輯時用笨辦法將所有文字稿貼滿牆來進行篩選……作品就如其人,質樸、簡單、真誠。 他說,“覈心是情感和感受。大部分思想會隨時代而改變,唯有情感和感受亘古不變。擅長輸出思想的導演太多太强了,我不是導演,我是情感的搬運工。”

他內向,不太擅長表達和社交。 “好多年前我就明白了,大部分能說會道的人說的都是廢話。”

但真誠的作品終究會被看見。 這半年裏,朋友們的口口相傳與推薦,讓他得以在全國各地的書店和獨立空間進行了三十多場線下放映。 “在外地的放映基本都虧錢。也沒有差旅費,只靠幾十塊的門票,其實很難。”

第一次參加放映對談的他稍顯局促不安,經過三十多場映後討論後,他依舊緊張,但分享的內容更有邏輯,回答疑問也更從容一些了。

對於自己的這部處女作,倪化軒想儘量降低它的工具内容,強調作者性。 “我不是為誰發聲,是為了完成自己的作品,不是為了女性主義或者大家。不是不關心社會,只是可能我更生活在自己的世界裏吧。” 雖然影片中的講述者均為女性,但他並不希望大家戴上女性主義的眼鏡來看片子。 他更關注的,是“人”的故事與情感本身,而非“男人”或“女人”。 《女她》放到B站上後,他就將其視作已經放任自由漂流的一葉扁舟,已經不屬於他,而將踏上它自己新的旅程。 通過看豆瓣評論,他發現人與人之間確實很不一樣,而這在以前是他不敢想像的。 “有些人完全不理解。最開始幾個評論就有人講,你這拍的是啥,然後吐槽我的剪輯。我驚訝的是原來確實會有些人感知不到其中的情感。”

未來,他希望能像法國紀錄片《女人》和《人類》一樣進行大體量訪談。 現時他已經採訪了90餘比特女性,未來五年訪談對象能新增到一千名是他當下的目標。 訪談之前中斷了一下,現在將繼續招募。 上一輪採訪中斷的原因是廣州的夏天太熱,而他的客廳沒裝空調。 面對即將到來的又一個夏天,他說,“想辦法唄,總有辦法的。”

他還新想出了一個「五十年盒子」實驗性訪談計畫:“如果你因為任何原因不想公開你的訪談,我可以保證五十年之內訪談素材不會公開,五十年之後再用於訪談作品裏。” 他希望未來有機會能够將作品放在美術館中,現時他的設想是在美術館空間中同時放幾百塊荧幕,每一塊荧幕上都在迴圈播放同一比特講者的錄影,那麼觀者就可以看到幾百位講者在同時講述; 或者在工業園區與藝術園區分散放置荧幕,將故事散落於園區的各個角落。

對於未來的人生,他沒有任何的規劃。 雖然常住廣州,但“廣州、蘇州、北京、上海、成都、南京……各個都市都差不多。我沒有喜歡的都市,都市對我來說遠遠沒有人重要。”

倪化軒歎了口氣。

“又要自己一個人流浪了。流浪很自由,喜歡歸喜歡,但漂泊的那種漂泊感總是無法排解的。如果漂泊,應該還是會選擇去有喜歡的人的地方。”

他望著窗外,似有所思,然後笑了笑。

“我想到了真實。所謂‘真實’,我跟你講的就是真實的嗎?其實我有很多沒跟你講的,講了就是真實的我嗎?我展示給你的,或者你看到的都是真實的嗎?很多都是不真實的。我跟你講了,你就能理解嗎?突然想到這些。還有更多的部分,訪談的故事、認識的人,比災梨禍棗寫的東西多得多。灾梨禍 棗裏也有很深的傷疤,人註定是孤獨的。”

倪化軒,1986年生於山東,十七歲輟學打工數年後又回學校求學,想通過紀錄片的形式去體驗不同的生命歷程,題材涉及棄嬰、殘障/留守兒童、塵肺病等。 想要去瞭解「人」的渴望不可動搖。 紀錄短片《六一》《將蕪》《戴鈴鐺的羊》,紀錄長片《女她》。

訪談項目《成為女人》將在本月廣州開始第二輪拍攝,

詳細訪談招募如下:

采寫|李卓穎

微信編輯|李卓穎

matters編輯|Gigi

審稿|Ronnie

圖|來自受訪者及網絡

圍爐(ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目

文章版权归原作者所有。