721 我的办案际遇|张思之

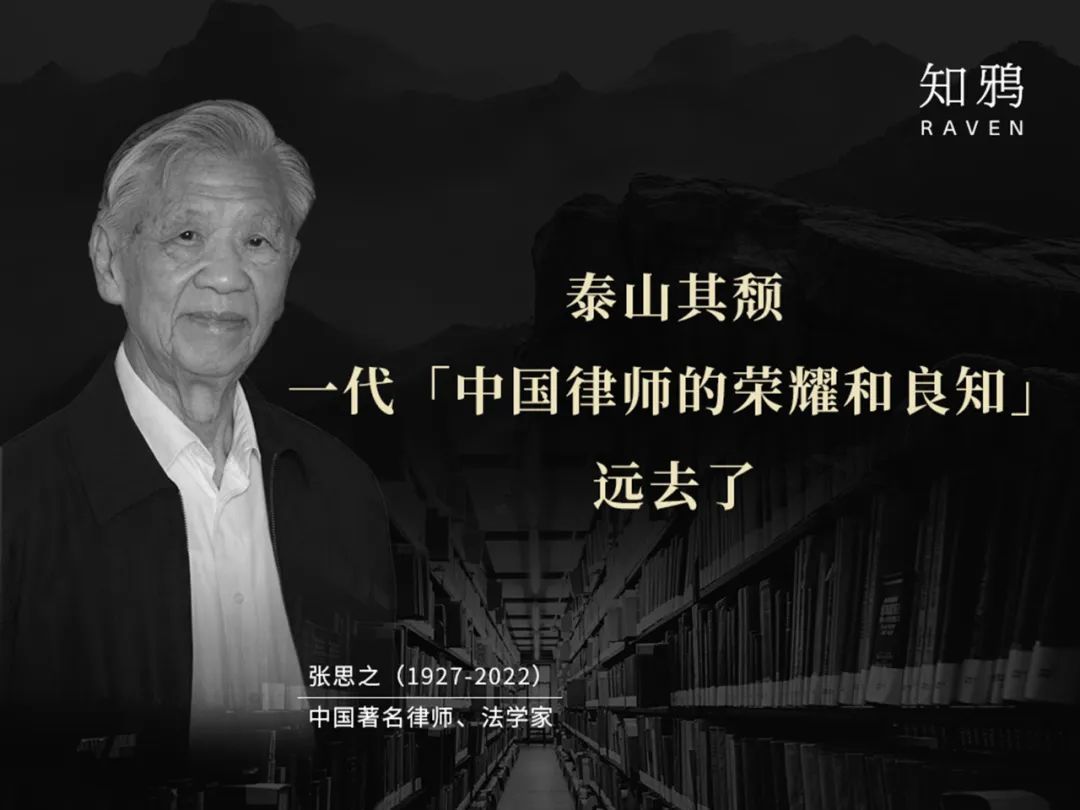

今日得知杰出的法律人张思之先生,因病医治无效,于2022年6月24日13时25分在北京逝世,享年95岁。

今年五月刚重读了他的口述自传《行者思之》,之前也购读读过他的《我们律师》和《我的辩词与梦想》。

翻寻记忆,忆起见过张思之先生两次。

2008年5月31日,在北京三味书屋听他的演讲《我在北京做律师》。

2014年7月17日,在香港书展听他的演讲《我的办案际遇》,该演讲视频目前在油管上也还能收看。

当年为《经济观察报·书评》公众号编发了讲座文字整理稿,翻找出来分享,以表纪念。

张思之:我的办案际遇

编按:2014年6月,香港牛津大学出版社出版了张思之口述自传《行者思之》。7月17日,在香港会展上举办了主题为“律师絮语:我的办案际遇”的主题讲座,嘉宾为张思之,主持人何亮亮。以下是讲座文字整理稿,有删节。

何亮亮:今天的主角是律师张思之先生。张先生的这本书希望大家都去看,因为读完他的书就会对张先生和中国法治建设有更深刻的理解。我先提三个问:一,中国法制建设为什么一定要有律师参加?二,个为什么在中国法治进程中,律师的处境如此艰难?三,张先生对中国法治建设的前景有什么期待及展望?

张思之:我是一个很不会讲话的人,既没有知识又没有学问,因此有点紧张,有可能胡说八道,各位听的不愉快的时候可以离场。我准备了一个讲稿,我大体上按照何先生的指示来说一说。说错的地方请大家指正。

此刻,我在自由的土地上讲话,但心有唏嘘,诸君恐怕难以体察。这证明我虽然立足于自由,但心存疑虑,甚至恐惧在所难免。此时,面对着各界的朋友,面对着复杂的局势,以及我很不熟悉的环境,首先感激书展的主办方给予我的荣幸和关爱。那么作为我,该和诸位怎样交流,讲些什么呢?从我自己的阅历当中,我感悟到作为社会的个体,要想解决问题有所作为,不考虑当时的形势,不搞清楚形势,会吃大亏,难操胜算。

在《行者思之》中有一个小故事,我高中就读一个西安的私立中学尊德中学,它是一个教会学校,我曾在那里罢过一次课,对手是英国的牧师。领导全校罢课将近一个月,最后英国人妥协了,收回了他们原先要开除一个毕业生的决定。从表面上看学生似乎是取得了胜利,我们相当的得意。然而我们那个时候太嫩了,思想非常单纯,对于对手的实力、意图、部署,统统缺乏了解,可以说根本没有认清形势,最后人家寒假时迫使我转学。那次教训让我开始明白,与人对抗不研究力量的对比,不摸清对手是用什么样的招数,你哪能不上当,不吃亏!

我们律师不仅是现实秩序的维护者,而且是和平秩序的推引者。律师与秩序,宛如鱼与水。我降生八十多年,由于长期认不清形势,在别人的愚弄、驾驭之下,曾经是那么的愚昧、愚蠢,在无数的政治运动当中,在恐怖的阴影中走了多少的冤枉路。我在上世纪50年代中后期进入律师这个行当,那时和以后的制度重建,我空有自由之身,并不能独立地履行职责,在实践当中会受到各种制约。甚至于受阻于法庭门外,法庭的门都不让你进。

有人说,在《行者思之》中为什么看不到死嗑?诸位,死嗑作为态度、方法,或者把它上升为一种策略,我认为是一种无奈的选择,也算是时代的产物,具有合理性。因为在具体问题上,死嗑会产生一定的效果,但我认为如果把它看作一项必须遵行的原则,普遍适用于一切的讼事,那就太死板了?

我的律师生涯也许可以概括为:干正逢时。我的当事人李作鹏先生曾经说我只是“敲边鼓”的,我刚听的时候很不服气,但后来仔细想来,他的比喻确实有理。李作鹏是1980年林彪、江青反革命集团被告人之一,李作鹏是林彪的干将,当时是海军政委,副总参谋长。

关于“两案”,我这里只跟朋友们介绍两点具体情况。一个是与江青的会见,当时指定我去会见江青,让我为江青辩护。狱方设置了很得体的会见室。当时江青是缓步走到她自己的座椅跟前,很恭顺地微微地倾斜了一下上身,给我的感觉是在示礼,而后下意识地捊了一下乌发。我为什么强调乌发,因为很多人造谣江青的头发是假发,不是的,真的是满头的乌发,那个年龄一根白头发没有。然后就站立不动了,我举手示意说:坐下吧。她点了点头坐立,并不吭声,专注地听着我们对她介绍情况,显得很斯文的样子。之后不久,她对我说,你声音太低,我听不清,我的耳朵有毛病,是在苏联用镭治病搞坏的,这时她还特别别跟我强调了一下,她说我是我们国家第一个用镭治病的人。

她说:我要控诉公安部,他们对我搞突然袭击,搞绑架,把我扔在水泥地上六个小时没人管,六个小时!讲到这里可能说到她的伤心处,越说越激愤,这时候我只好打断她。她往下说:我请你们,是让你们跟他们辨,不是跟我辨,他们叶、邓立场跟我不一样,要是一样我就不到这儿来了。我们话不投机,最后她把我拒绝了,认为我不可以做她的律师。

再说一下李作鹏的案子。在开庭的前一天,监狱方报告说李作鹏天天在写东西,说是写最后陈述,但是他很诡秘,没有人知道他写的是什么东西。这个时候,特别法庭的庭长,当时的参谋军长怕他写的内容涉及最高层,说到底是怕涉及到毛泽东。要求我们这些人去套取李作鹏的所谓最后陈述。于是我们去了,结果是李作鹏说写了,不过缝到棉袄里面了,谁也拿不走。

我们无功而返,但问题不在这,问题在于我们这个做法太恶劣了。对我个人来讲,这是我律师生涯当中最大的败笔。按照法庭的意图,奉法庭之命,从被告人手里套取他的自辨材料上交法官,使法官能够预先策划对付的策略,这哪里还有公正,这哪里还有道义?律师的良知又在哪里?更何况,事发于律师制度恢复之初的1980年,是中国律师在全世界的第一次亮相,我们居然做出了这样的丑事。

这里我不可以用中国特色来解释,我也不能用服从组织、顾全大局来辩护。我讲这些,不是为了表明我的忏悔,而是希望后人以此为戒。大陆社会的健康发展,急需良好的社会政治条件和司法环境。如今是政治不民主,司法不独立,律师不正确履行职责,但这种伤筋动骨的改革不可能一蹴而就,不会一夜功成。因此,我们需要的是韧劲,操之过急反而可能产生欲速而不达的恶果,个案上的成功推进也许会产生量变的良好效用。

我们目前律师界也的确混入了一些别有用心者,鱼龙混杂,真伪难辨。但从从实质上看,我们有一批很好的青年才俊,奋斗在维权的法治最前沿,他们因为有良知,纵有失败却从不失德,精神没有被击跨。基于体质的约束,大陆的诉讼中往往做不到言其所应言,辨其所当辨,但毕竟继承了先贤“宁鸣而死,不默而生”的传统。

从目前实际出发来考察问题,我觉得关键在于要让人讲话,鲁迅在写了《为了忘却的纪念》之后,有位优秀的记者劝鲁迅先生要善于自我保护,你讲的太尖锐了。鲁迅先生当时就回应了一句:中国总得有人站出来讲话。毛泽东和邓小平先后都讲过一句话:让人讲话,天塌不下来。如今我们的执政者也该有这样的豪气!

提问环节

读者:香港的读者都特别关心浦志强和高瑜,他们的近况如何?对香港民众要求公投,您怎么看?

张思之:他们的近况如何?这个问题既简单又复杂。你想在中国大陆的监狱里,他们的状况又能如何,又会如何?北京的看守所,我大概一年没有去,上周五去了一次。这一年发生了不小的变化,这个变化是在押人的生活条件跟过去比好得太多了。他们每周一餐饺子,两餐面,两餐米饭,其他的日子一律是馒头。据狱方跟我讲,犯人绝对能吃饱。情况就是这样的。问他们的情况怎么样,这句话既具体又抽象,我不知道我应当怎么回答。总之要是让我在里面,我会非常不舒服。我觉得第二个问题我还是不回答为好,因为我对公投的事真的非常陌生,我仅仅是从电视屏幕上看到,对于道听途说的东西还是不要发表什么意见了,那样就太不严肃了。

读者:我是来自深圳的一名刚刚入行的青年律师。我想向您请教几个问题:第一,您对过去十年中国的法制进程是怎么评价的?您对未来十年的中国法治建设有什么样的期待?第二,作为一个青年律师既有职业的理想,但又面临着很现实的生存压力,您觉得如何很好地兼顾两者?

张思之:你的问题让我感觉到亲切,因为这既是你的问题,也是我们经常思考的。我不是从感情出发,而是从理智上考虑。任何地方,不管一个政党再好、再完美,只要它是一党专政,就不可能有司法独立。没有司法独立,律师职业就不可能健康发展。我觉得这是一个最简单的道理。但如果我是执行者,就得要经常地看到、听到大家的不满,只有不满才有进步。

中国律师这个队伍,还谈不上庞大,但已经非常复杂了。年轻的朋友,我相信你是个好人,但是你要随时警惕在你身边的律师,里面有多少坏蛋。我对我们律师名声不好,我不是感觉伤心,而是感到耻辱。不要怕人家讲你做事求生存。我们不生存怎么办,我怎么干事?要为生存而做事,但求生存的过程当中不能够胡来。

何亮亮:张先生书中提了多次提到中国律师受限,甚至连法庭的门都不让进,案件也不让看,这种情况现在还有吗?

张思之:有。不过,毕竟我是德高望重,所以他们只能弄小手段,比如对我说:你参加这个案子太晚了,明天就开庭,我们已经指定律师了,你是不是二审来?这是一种情况。另外一种情况,法院知道我来了,院长带队挂帅跑入深山老林开庭,说是就地审判,你能有什么办法?

读者:张老师,我看到书中提到了你在为王军涛辩护时,看卷宗时发现有位学运领袖将责任都推给了王军涛,说一切都是他指使的。你能告诉我们他是谁吗?

张思之:这个问题你为难我了。从我的本意来说,我想讲也敢讲。但毕竟过去了几十年,谁不会犯错误,他的毛病在于他目前还是没有认错。你可能了解的情况不多,其实了解情况的人一看,就会知道他是谁。

读者:您在书中提到一个细节,有个地方律协曾经发了个文件,说因为这个法院太黑暗了,所有的刑事案件我们不代理了。我想请您就大陆律协的状况谈一谈?

张思之:我说的可能尖锐一些,我认为律协这样的组织在我们国家连花瓶都够不上,它不是不起作用的问题,而是根本不起好作用的问题。律协真的不能要,看它讲的天花乱坠,那是因为花了我们律师的钱。真正为律师办事的律协非常少。全国律协也只是司法部的一个附属机构,律协有党委会,这个我们能理解。但律协党委会的党委书记无一例外是司法部门的首长,问题不在于他是首长他不能做,虽然依法他是不能做,问题在于他根本没有律师资格。但是律协里边居然没有人敢吭一声。

最近北京市律师协会出了一系列有关的所谓的内部规章、规定,对于律师的限制,那已经严重到什么程度?律师什么话都不能讲。很多律师在那儿抗争,但没用,这就是律协。这还叫我们的亲娘吗?恶婆婆吧。你提到的是湖南岳阳的律师协会,岳阳律协的那位会长是真正的会长,祝愿那样的律协万古长青,真的是好样的。

读者:假如不久的将来要公审周永康的话,如果官方请您做辩护律师,您会做哪些准备?

张思之:我会做实事求是的准备。那个时候我看周永康就是一个被告人,我作为一个律师就要维护他作为被告人应当享有的权利。但人家一定不会请我,其实请我对他并不是坏事。

读者:您能谈谈浦志强的健康状况吗?

张思之:我说两句话,第一,蒲志强的身体状况不好。第二,我最后一次见他是上周五,他告诉我说病情有好转。第三,狱方对他看病有优厚的待遇,有送他到友谊医院做体检。第四,具体来讲,我曾经发过一个消息说他的腿肿了,当时他认为是因为提审时间过长,一天提审12个小时而引起腿肿。后来我跟他爱人讨论了一下,他爱人是大夫,她说这是前列腺炎发作而引发的,后来就去医院治疗,现在腿基本消肿了。第五,他的糖尿病过去比较严重,他自己也不在意,所以病情一直是处于恶化的状态。从总体上讲他的身体状况非常不好,所以我们要求取保候审,就是这个道理。至于说案情,案情咱们以后再说,这个事情要看事态的变化,现在讲什么都是没用,不是我回避问题,我在大家面前没有什么好回避的。确实没有更多的可以向诸位报告了。

章诒和:成也不须矜 败也不须争——序张思之口述自传《行者思之》

【博主按】由张思之大律师口述、孙国栋整理的《行者思之》一书将由香港牛津大学出版社出版发行。现贴出章诒和先生序,供业界人士先睹为快。

大律师张思之是个漂亮的人。官司打得漂亮,尽管老输,屡战屡败;人的样子漂亮,尽管八十有七,夏天小尖领紧身T恤衫,冬季白色羽绒短夹克;文章写得漂亮,单看他写的辩词,你就知道了:是者是之,非者非之,冤枉者为之辩护,作伪者为之揭露。一位台湾知名律师形容其风范是“一朵含露的白玫瑰”。如此修辞,酷似形容美女,疑有不妥。其实,这话是本人说的,意思是自己要在泥泞的路上,始终“带着晶莹露珠”,“露出直挺尖刺”。

五年前,受台北中研院近代史所朋友的推荐,我买了《王鼎钧回忆录四部曲》带回北京。从第一部“昨天的云”开始,拿起就放不下,越看越兴奋。第三部“关山夺路”是我最喜欢的,流的眼泪也最多,传主写的是于国共内战期间,奔驰六千七百公里的坎坷。“国共好比两座山,我好比一条小河,关山夺路,曲曲折折走出来,这就是精彩的人生”——王鼎钧后记里说的这段话,不由得让我联想起张思之,他不是也有着“曲曲折折走出来”的精彩人生吗?无论从哪个角度讲,他也该有像王鼎钧那样的私人回忆录。何况我们这里一些不怎么精彩的人,都在一本接一本地写自己的光荣经历,他干嘛不写?

我认真地对他说了。

他认真地对我说:“会写的。”

于是,我托人从台湾带了一套,郑重其事送给他。我热心建议:“你不要具体谈案子了,也别太专业化,就写自己的经历和感受。你也不要只写自己,我希望能从你的笔下看到社会变迁,看到一代众生,看中国人的集体经验和因果纠结。”

我一个劲儿说。

他一个劲儿地点头。

之后,就是长达四年的催逼!每次见面,寒暄几句,便是一连串地问:“写了吗?”“写到哪儿啦?”“什么时候写完呀?”

每次他都是微微一笑,幽幽一句:“写呢。”

到了年关,我就是穆仁智,他就是杨白劳,上演二人转。最后总会收到他的一封亲笔信,以道歉收场。

我的脾气来了!索性直言:“你以后别再插手什么案子了。对你来说,多一个案子,不为多;少一个案子,不为少;你不干,其他律师也能干。可是,你的回忆录只有靠自己。”

他还是幽幽一句,微微一笑:“写呢。”

老说写,老没见他写。我向邵燕祥先生抱怨:“宋士杰是油条,他(指张思之)也是油条,都八十了,还不抓紧写!万一有个三长两短,多可惜呀。”

不想,邵先生回敬道:“张思之家族有长寿基因,指不定谁走在谁前头呢。”我听了,半晌回不过神。

011年底,我照例收到他写的道歉信。信中最后一段,说:自己因为视力不济,读书写作受到很大影响。我长叹一口气,把信收好,从此不再催逼,而他从提笔写作也变为口述实录,记录者为《律师文摘》主编孙国栋先生,二人合作融洽。

表面说不“催逼”,其实心里是惦记的。2012年,我忍不住对他说:“能把你口述文稿里的几个章节拿出来让我过过眼吗?”

张思之一口答应,随即请孙国栋把“家世”、“王军涛案”、“鲍彤案”等章节的初稿拿了过来。我是从“鲍彤案——幸无亏所守”一文开始看的。先是躺着看,很快就躺不住了,坐起,心跳,出汗,太刺激!好比嚼了一口大麻叶,持续兴奋。可真是干货加好货啊!

1989年5月的一天,京城有两个人被关押:一个关在家里,他叫赵紫阳;一个关进秦城,他叫鲍彤。“幸无亏所守”“一文,就是从5月28日鲍彤失去人身自由的那个夜晚敷衍开来。一桩政治要案,政治大人物的瓜葛纠结,复杂又微妙,往往只能点到,而无法说透。张思之以曲笔写出,用故事性细节道出原委,品出神韵。如某夫人脖子上的那条项链,任你是谁,看罢是再也不会忘记的。张思之的特点是老辣,官司老辣,下笔也老辣。笔轻而色重,淡然一抹,抹出个”常委“,轻松一勾,勾出个”总理“,但凡涉及案子的核心内容,则毫不放松,亦毫无遮掩。法庭辩论后,张思之这样归纳鲍彤,他说:“法庭辩论并不如想像中的激烈。我对鲍彤的表现非常满意,此公头脑清楚极了,讲得有条有理,有重点又全面,具体地说明了观点,还颇有点慷慨陈词的味道。一句废话也没有。有朝一日如真能与李鹏对庭,李哪里会是对手?我针对公诉人的演说,围绕证据问题讲了四条意见,属即席发言,从中略能看出我对鲍案的法律见解。核心内容是,从法理上阐明反对政府首脑并不等于反对政府;反对政府,也并不等于推翻政权,并且举出当年以批’两个凡是’为名反对华国锋这位’政府首脑’无人认为是反革命的例子做了实证。”当然,有理也是输。这不要紧!“成也不须矜,败也不须争,苍天有眼睛。”

文字体现着一个人的思维能力和相应的表达能力。这两个能力,张思之都具备,也都出色。“鲍案”结尾处,说的是鲍彤“刑满回家”。一个简单的“回家”竟被政治“特例”拖累了八年。张思之受托的“依法回家”的法律事务,也足足搞了八年。自1996年始,为踏上回家的路,鲍彤写信向他求救,说:“我深望通过您对有关法律事务的处理,使我得以拥有宪法赋予我的人身自由。我相信法律。我向法律求援。”面对这样一件古今仅见的“法律事务”,张思之说自己是“茫然不知所措,不知该于何处、找何人着手工作?”百思难解,情出无奈,他上书全国人大常委会,恳请最高权力机关指点。得到的答复倒也明确:“已转报委员长”,据说乔石看了,但再无下文。

鲍彤终于回家了,仍被二十四小时全天候监视。未获真正自由,可以说是中国最安全的人。

“此身何所有 好是香依旧”(鲍彤诗句)。张思之成为鲍/彤的朋友,不管身边有多少人监视,他们每年都见面。

二十五年前的春夏,北京的大学生以天安门为触发地,以吊念胡/耀/邦为事发点的广场行为,最终演化为波及全国的一个“风波”,一场“民运”。学生,干部,市民,知识分子,大众传媒一齐向天安门靠拢汇聚。人靠拢,心汇聚,一致要求政治改革,要求反贪污、反官倒,要求报纸电视说真话,他们还要求结束老人政治。结果,老人用枪声结束了“他们”。付出了生命,而所有的要求一条都没实现。民运头头儿,走的走,逃的逃,此后大家努力向钱看,至于政治改革嘛,没几个敢玩这个“西方玩意儿”。剩下的,还有书生的纸上谈兵。

“六四”成为一桩心事,成为一个话题,心事不了,话题不衰。在这个话题里,回避不了的一个人,就是张思之。对“六四”案件的辩护,北京市组织了一个班子,实行集中办案,采用的大体上是当年办理林(彪)、江(青)“两案”的办法。张思之接手的是王军涛案。

翻开厚厚的卷宗,张思之特别留意几个主要的学生领袖。他一定要知道他们都说了些什么,当时是怎么讲的,给控方提供了什么东西?其中一份证词让他大为震惊,这,出自一个极为知名的学运领袖。他在证词里说道:“我在天安门广场的一切行为,我在指挥部的一切作为都受王军涛指挥。”继而,又给出一个定性结论,说:“王军涛是我的教唆犯。”事关重大!震惊的张思之不理解他,也不能谅解他——自己“坦白”可以,不能拉别人“垫背”!走到哪儿,也是这个理儿。

那场风波,也是我和张思之常常议论的话题。谈及民运人物,学生领袖,我曾说:“不少人、也包括我在内,都认为八九学生领袖是中国历届学运里素质最差的。”张思之点点头,没有反驳。他告诉我:“在这些人里,王军涛是不错的。他对公安人员讲:‘有关别人的问题,你们已经问了我几十次了。我明确告诉你们,今天谈这个问题,这是最后一次,今后不再谈了。我可以说的是:凡是涉及别人的问题,统统以对方讲的为准,我承担责任,不必再问我。’”

对王军涛这番话,我这个法盲还有些搞不大懂。张思之做了解释,又说:“他能这样讲难能可贵,算得光明磊落。在被关押的学运领袖里,有和盘托出的,有出卖他人的,有落井下石的,像他这样的证词少之又少。”

判了,判处王军涛有期徒刑十三年。张思之按捺不住愤怒:律师提出的所有证据,统统置之不理;辩护理由也没有一个字反映在判决书里,一律只字不提。

闭庭!张思之回到租住的那个小旅馆,把门一关,放声大哭,为自己,为律师职业,为伟大祖国!

宣判后的除夕之夜,张思之收到王军涛的一封信,信里有这样一段:“我不希望中国背八九年这个包袱,我对晓天(即夫人侯晓天)讲过,不要只看到人的恩怨,这个国家,稍有波动,在社会的底层,上流社会看不到的地方,会有成千上万的人倾家荡产,饿死病死。我脚下这片土地,早就超负荷了。当我们追求自己的正义时,一定要考虑老百姓。虽然我只三十二岁,但早已超脱个人之外看待事物了,判决结果,对我来说,是一种良心的解脱和安慰,我又一次问心无愧。当然,想到死者,我还是惭愧的。”为王军涛的“颠覆罪”辩护,张思之总觉得自己的辩词尽管长达七千字,却无精彩之处。读了这封信,他备感自己的辩词的微弱和贫乏。

大陆朋友以及新闻媒体都极为看重张思之被官方指定为林彪、江青两大要案辩护律师组组长的头衔。那是一种显赫的身份,更是一件显赫的“官司”。之后的张思之多以无用的热情和无效的劳动,为王军涛、鲍彤、高瑜、魏京生等众多敏感分子作无罪辩护。这些案子,非“大”即“要”,无论输赢,都能成就一个律师的大名。张思之在很大程度上因此而红,其他律师只有羡慕和嫉妒的“份儿”了,当然,也有律师从专业角度表示对政治性案件的不屑。没法子,就像梅兰芳唱戏赶上了京剧发轫期,张思之赶上了在毛泽东取消律师职业后的二十年重新启动律师辩护制度的恢复期。一个好时机!好时机是给好律师准备的,张思之不红,谁红?

才子型律师斯伟江先生为张思之八十寿诞写过一篇文章,叫《我们需要仰望张思之吗?》,这篇文章在众多赞语寿词里,因低调而扎眼。细细读来,其中的一些看法我是认同的。比如,他认为张思之所以能够长期坚持工作,与其智慧和保守直接相关,“熟知世事人情,看惯秋月春风。”律师本就是个实践性行业,需要专业知识;但单凭知识不行,需要深入调查案情;单凭调查也不行,它还要一种东西,这就是由专业素养,社会经验与个人才智融合而成的真知灼见,恰恰张思之就是一个极富真知灼见的人!和张思之闲聊,尤喜听他对案子,对时政,对某个具体的人所做的分析评判,往往不是一语中的,就是一语道破。对年轻律师的指导和批评就很能说明问题。山东的一个案子闹得大,对它的性质认定,张思之主张限定在“暴力计生”而不是“计生”,故对插手其间的律师频频招呼:对外媒需谨慎,此案若戴上一顶政治帽子,反而不利于问题的解决。结果不幸而言中。案子轰动海内外,当事人备受折磨。气得张思之,大骂“混账”。都说张思之充满激情,我认为比激情重要的是他的清醒。他知道自己在做什么,又能做什么;懂得选择时机,言其所应言,辩其所当辩;止其不得不止或不能不止。他,既是知者,又是行者,做到了“知行合一”。当下,这样的人,实在是不多了。

进入老龄,张思之越来越像个教父,爱批评人,特别是批评知名律师,态度往往还很严厉。这一点,让一些人心里别扭。典型的例子就是对李庄案中李庄的批评。他以《玩弄证据,背离正义》为题写了一篇《读李庄案一审判词有感》。公开对李庄在二审法庭的异常表演,表示“不能接受,且极度反感”。他说:“我觉得作为一个律师,不能够用流氓的手段对付流氓,不可以!暂时可能正不压邪,也不能以邪对邪。”李庄释放后,摆庆功宴,搞讨论会,他都没有出席。严格与苛求,是与自己恪守的观念联系在一起的。张思之认为:“律师应当通过实务体现律师对社会有所担当,对历史有所交代。”在这里,他特别强调:作为一个律师敢于遇事有所担待,而李庄就是在“遇事”时出问题。在法庭上做那样丑陋的表演,张思之不谅解。在我看来,也无需谅解。

张思之喜欢喝好酒,喜欢穿漂亮合体的衣服,还喜欢和女士开两句玩笑,不时献点小殷勤。总之,很“范儿”。日常生活如此,工作中也如此,张思之提出法庭礼仪,并且把它上升到素质的高度予以考量。为此,他检查自己,说:“我在法庭上有时候做的也不好,表现为常常得理不让人,有时甚至是得理不饶人,过于小家子气,没有一个律师大家应有的风度。不过我也注意事后挽回,闭庭之后,立即奔赴公诉人席,鞠躬致意,热烈握手,还注意向书记员致意。我认为应该这样。”

有人评价张思之,说他的个人经历就是中国律师的荣辱史,也是中国法治的兴衰史。我不知道这样的说法是否精确,但我知道,张思之的律师生涯和个人生活,始终伴随着中国变化莫测的时代浮云,伴随着剧烈摇摆的政治路线,伴随着长期恶劣的社会环境。他也像王鼎钧——在国共两座山峰形成的峡谷里穿行,前有十六岁弃学从戎,进入印缅,参加远征军;后有二十二年右派生涯。很多人看重并赞赏他接手的一连串大案,而我更欣赏他为社会底层民众的奔走呼号。在权力面前,他有傲骨;在弱者面前,他有热泪。一场一场的官司在他的生命旅途中发生,又消失。这是他的乐,也是他的苦。任你殚精竭虑,中国的法治却始终遥远而朦胧。想来心惊!

也不知从什么时候开始,大陆流行一种“不喜欢河南人”的说法。不幸,张思之乃河南郑州人氏。但,这个河南人有很多人喜欢,其中包括官员,包括同行,包括传媒,也包括圈外人,如我。我和张思之是好友,这与法律无关,也和工作无关。

张思之爱说笑,眼睛里常有一脉凄凉,我欣赏他。

2014年春写于北京守愚斋

章诒和:著名作家,中国艺术研究院戏曲研究所研究员。所著《往事并不如烟》、《一阵风,留下了千古绝唱》、《伶人往事》等流传甚广,影响巨大。

文章版权归原作者所有。