765 女英雄的旅程:透視女性生命的自性歷程,活出最獨特的你|心灵工坊

765 女英雄的旅程:透視女性生命的自性歷程,活出最獨特的你|心灵工坊 ——

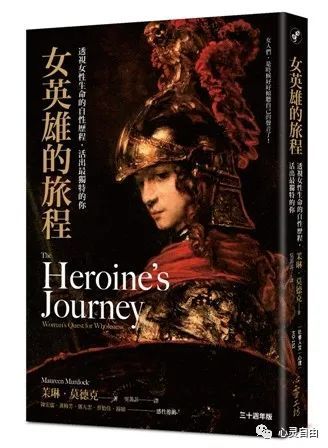

野兽按:心灵工坊的新书《女英雄的旅程》2022年12月出版发行。

在男性價值觀當道的社會,女性總會不自覺追求被設定的主流標準。然而,無論是模仿男性般的成功典範,或是刻板的妖豔形象,都無法得到真正的快樂。疲於奔命的女性因此進入了黑暗,轉而踏上尋訪陰性本質的自性之旅。

作者透過神話、童話、女神象徵與個案、自身經驗,闡述女英雄自性之旅的十階段。女英雄的旅程從背棄陰性價值出發,經歷挫折、覺醒,最終突破陰陽二元的限制,可說是始於追求陽性,卻完滿於與陰性和解。

只要找回自己的聲音、尊重自己所是,並以神聖陰性為本質的自傲之姿……我們一定能夠破除所有障礙,開創新局。——本書作者寫於30週年版前言

本書的寫作與神話學大師喬瑟夫‧坎伯名著《千面英雄》有密切關係。作者茉琳·莫德克為榮格分析師,她認為該書的英雄之旅僅屬於男人,其追尋的旅程也不符合女性的經驗,於是這本專門探索女性內在成長的《女英雄的旅程》便誕生了。

自1990初版以來,本書已翻譯成十多種語言。在這性別平權、#Me Too運動逐漸受重視的年代,《女英雄的旅程》三十週年版讓我們有機會重新省視女性的處境。

在男性價值觀當道的社會,女性總會不自覺追求被設定的主流標準。然而,無論是模仿男性般的成功典範,或是刻板的妖豔形象,都無法得到真正的快樂。疲於奔命的女性因此進入了黑暗,轉而踏上尋訪陰性本質的自性之旅。

作者透過神話、童話、女神象徵與個案、自身經驗,闡述女英雄自性之旅的十階段。女英雄的旅程從背棄陰性價值出發,經歷挫折、覺醒,最終突破陰陽二元的限制,可說是始於追求陽性,卻完滿於與陰性和解。

作者也強調,十個階段並非直線進行,每個女人的旅程都是獨特的,沒有任何單一的女英雄成長模式可套在所有女人身上。這提醒我們,無論正處在哪一個階段,都應仔細聽從內在的聲音,覺察、歷險,並重生為一個獨一無二且完滿的自己。

本書特色

◤跳脫原有的男性框架,走出女性才能走出的一條路!

這是一本受喬瑟夫‧坎伯(Joseph Campbell)《千面英雄》(The Hero with a Thousand Faces)所啟發的著作,但跳脫原有的男性框架,走出女性才能走出的一條路。本書探究並爬梳女性在生命中尋求個體完整性的歷程。全書從文化迷思、童話故事等象徵符號為例,闡述文化中亟需女性價值的實踐。

◤本書為30週年紀念版。以回顧,也以全新的角度,重啟身為女性的意義與價值之思考。

時至2022年的今日,女性在文化上、社會上的位置和30年前是否有了變化?其中的變化又是什麼?女性從古至今所經歷的旅程、從女性於神話故事、神話象徵的角色,至當代女性的工作、生活與家庭日常,本書都有鉅細靡遺的描述,是一本以心理學角度來說,不容錯過的女性成長史!

◤關注性別議題的男女讀者都能因閱讀本書,產生更進一步的思考與討論。

透過閱讀本書的女性成長史,我們又能從中獲得什麼省思與啟發?我們又是如何看待現在的社會中的主流價值觀?只要是關心人性的你我,都能藉由閱讀本書,產生進一步的反思與討論。

◤貼近近年來女性的相關議題,以榮格觀點切入、最完整的女性成長探索之旅。

本書與近年來女性相關議題的出版品相輔相成,包括《82年生的金智英》、《女兒是吸收媽媽情緒長大的》、《我就是我,不是誰的另一半》等書,可見這些母女間的糾結、社會對女性的刻板期望等等現象,是一直都有的。《女英雄的旅程》不僅關乎男性、女性,也關乎身為人的自性之旅,無論從何種角度去看,本書必能帶來許多啟發。

好評推薦

這本書不僅感動女性讀者,也能帶領男性讀者探索自身心靈的陰性面向。——陳宏儒(諮商心理師)

無論你是父親的女兒、母親的女兒、身為母親的自己、身為女兒的自己,或是某個被困住的女性,你很有可能會在書裡遇見妳自己。——黃梅芳(榮格分析師)

或許更該把《千面英雄》裡的旅程稱之為「陽性之旅」,而茉琳・莫德克的稱為「陰性之旅」。——鄧九雲(演員、作家)

這表示人類心靈早早意識到,發展過頭的陽性本質將遭遇各種困難,而解方則如喬瑟夫‧坎伯所說的那樣:她(陰性本質)就是每個人都企圖抵達的終點。——鐘穎(心理學作家)

本書目錄

推薦序一 ▎探索自身心靈的陰性面向 / 陳宏儒

推薦序二 ▎陰性之旅 / 鄧九雲

推薦序三 ▎女性,神奇的存在 / 黃梅芳

推薦序四 ▎尋求母親的女兒:女英雄之路的開端 / 鐘穎

引 言

三十週年版前言

序 言

第一章 ▎與陰性本質斷絕了關係

摒棄陰性本質

旅程開始:擺脫母親

可怕的母親和負面的陰性本質

拋棄母親

離開好母親

抗拒女人的身體

被母親拋棄

第二章 ▎認同陽性本質

父親的女兒

以父親為盟友

爹地的女兒:陰性本質被吞食

尋找父親:延攬盟友

缺乏正面的陽性盟友

完美主義上癮

跟爹地玩遊戲時的潛規則

向父權社會舉牌示警

第三章 ▎試煉之路

迎戰妖怪和惡龍

「依賴」的迷思

雙頭惡龍

「女人不如男人」的迷思

殺掉妖怪暴君

「浪漫愛情」的迷思

賽姬與愛洛斯

第四章 ▎成就背後的真相

女超人的光環

對傳統完美女性形象的反動

最佳演員

「永遠不夠」的迷思

第五章 ▎強大的女人能說不

受騙的感覺

靈性枯竭

被父親欺騙:伊菲吉奈雅

被上帝欺騙

在父權之下追尋自性的女兒

女人說不之後,她會怎樣?

說不——國王必須死去

第六章 ▎啟蒙與下沉到女性上帝所在的深淵

女人的啟蒙

尋找不見了的肢體

經歷神祕啟蒙的母親卅女兒

穀物女神

下降到地底最深處的伊娜娜

遇見黑暗母親

刻意承受痛苦後返回

第七章 ▎渴望重新連結於陰性本質

蛆蟲嬰兒

身與心的對立

女人的性慾

關於女人的身體,家人傳達了什麼訊息?

這是我的身體

心瓶上的瓶蓋

為疏離陰性本質而悲傷

蜘蛛奶奶

陰性本質的守護者面向

陰性本質的創造者面向:奧蓀和萬變女人

陶冶生命的容器

第八章 ▎癒合母女之間的裂痕

沒有母親照顧的女兒們

母親是我們的命運

尋找生身母親

神聖的屬世生命

藉大自然和志同道合的團體獲得療癒

以祖母為嚮導

將神話推陳出新的女人

女性上帝意象的由來

夢中的黑皮膚女人

女人自己的語言

接納黑暗:收容瘋女人

復原陰性本質的力量

第九章 ▎在心靈深處尋見有心的男人

復原受傷的陽性本質

失去連結能力的陽性本質

釋出女英雄氣概

聖婚

智慧的女人和有心的男人

陰性本質的療癒能力:希爾嘉德

夢見聖婚

第十章 ▎超越二元對立

癒合陰性和陽性本質之間的裂痕

圓的世界觀

上帝的二元性

凱爾特人的基督教

以圓為生活模型

結論

致謝

參考書目

本書所引用的圖文版權所有者

推薦序一|探索自身心靈的陰性面向

書序作者:陳宏儒/諮商心理師

榮格有一句受眾人喜愛的格言:「我不嚮往成為一個好人,我嚮往成為一個完整的人。」它一方面破除了好壞評價對心靈的傷害,二方面特別突顯了榮格取向所追求的人生願景——活出心靈的完整性。

二○二○年心靈工坊二十週年,隆重舉辦以「安放時代的靈魂」為題的榮格論壇,呂旭亞榮格分析師講授托尼.沃爾夫(Toni Wolff)所提出的女性原型四個對立向度──母親與交際花的對立,女祭司與女戰士的對立;鄧惠文榮格分析師則談論了女性案主在諮商當中面對著貌似自由的選擇時,似乎總難以心滿意足,哀嘆:

「我想要堅持自己主張,但又好怕沒人緣……」

「我要辭掉工作做全職家庭主婦,照顧老幼嗎?以前的同學、同事會怎麼看?」

「我好像要……但這樣好像不是一個好女人……」

當前性別平等意識抬頭,女性已不若百年前被要求要為家庭犧牲奉獻,我們有越來越多的雙薪家庭。二○○四年起,臺灣也有了性別平等教育法,開始強調男女能力相同、職業不分性別,臺灣也有了第一任女性總統。為什麼當時代對女性的限制移除了,女性仍然無法活得完整?仍然困在矛盾兩難(dilemma)?

二○一七年奧斯卡最佳影片是《關鍵少數》,講述一九六○年代美國非裔女性突破膚色與性別歧視,在由白人男性主導的航空工程領域之中自我實現的故事。當時代反過來頌揚女性進取與成就的同時,女性該如何平衡照顧、關愛、情感、關係等傳統陰性價值呢?

榮格心理學是一門關注二元對立、辯證、整合的心理學,對於上述的困惑也是從二元的角度切入思考,典型的對立包括意識與無意識、人格面具與陰影、心理類型、陰性心靈與陽性心靈。榮格心理學也試圖在二元之中找出第三條道路,並探究各種導致偏頗發展的因素。榮格在世之時就致力於修復基督教信仰崇陽賤陰的教義,並倡導男性修復與內在陰性的連結,像是情感、情緒與直覺的面向,另外榮格也鼓勵女性發展其陽性面,他認為剛柔並濟、對立整合所促成的生命完整性,是人一生發展的路途,他稱之為個體化歷程。

這本茉琳‧莫德克三十年前所著《女英雄的旅程》便試圖回應上述的問題,書中述說著我們時代女性的集體敘事──女性在生命早期過度認同陽性價值,後來體認到成就的虛幻與意義的枯竭,並於尋回自己陰性本質後,重新整合陰性與陽性特質,覓得生命完整性的旅程。除了前面所述,陰性還包括相對於頭腦的身體、相對於有為的無為之為、相對於改變的接納,另外還包括人與自然的關聯。

作者的寫作企圖之一,是發展一個對應喬瑟夫‧坎伯《千面英雄》裡英雄之旅的「女英雄的旅程」,我並不認為英雄之旅的模式是純然男性的,女性也有生命當中的挑戰與深淵,特別是被提供冒險機會的當代女性。作者無意,我們也不該認為「女英雄的旅程」是一個代表所有女性的個體化歷程,至少我們在呂旭亞榮格分析師的《公主走進黑森林》看見無活力女性的睡美人故事,以及發展陽性心靈的白雪與紅玫瑰;在榮格的論述當中,也有母親太過美好而養育出來的永恆少女,他們都有不同於這本《女英雄的旅程》的個體化歷程。

心靈陰性面的拾回不僅是女性的旅程,也是我這位男性的性別發展。我來自一個母強父弱的家庭,並從母親身上學習陽性價值,但不同於本書,母親的陽性是因為身為長女在喪父後親職化的結果。作為一個男性,我的喜好卻是非性別典型的,葉永鋕過世於二○○○年,當年我仍在高中,在那個嘲笑娘娘腔不算性霸凌的年代,我喜歡的卻是少女漫畫《美少女戰士》。三年前,我以茉琳‧莫德克《女英雄的旅程》重新解析了日本動漫《美少女戰士》,一方面這驗證了《女英雄的旅程》的旅程結構,二方面我也十分欣慰能在這個伴我成長的女性故事中,找到它的深度心理學意涵,並探究它與我的關係。

在我的心靈裡也有著羞於展現的陰性面貌,但社會的不歡迎、以及母親傳遞對積極、效率等陽性價值,讓我的陽性面貌有所發展,但陰性面貌卻收斂了起來,是《美少女戰士》這部漫畫的女主從學生、戰士、公主、女王的個體化故事,讓我被守護、愛、友伴連結、療癒、接納、慈悲等陰性價值所感動,存全滋養我的陰性心靈,保護我不致被過度發達的陽性所傷,也因為這樣的陰性心靈讓我能在心理師的學習與工作裡,能勇敢地親近、能哭泣與示弱、能與苦痛同在,追求基於愛的正義。

女性主義並非只是一昧追求提升女性的權力,同時希望解放受到傳統男子氣概論述所苦的男性、以及解放因為環境而更難展現的那些被割裂的陰性。祈願這本《女英雄的旅程》不僅能夠感動女性讀者,也能帶領男性讀者探索自身心靈的陰性面向。

後記:在我完成這篇推薦序之後,我去做了阿卡西解讀,被解讀者告知內在有尚未表現完整且充沛的陰性能量,並以一朵帶刺的粉紅玫瑰示現給我的解讀者。

引 言

茉琳‧莫德克的《女英雄的旅程:透視女性生命的自性歷程,活出最獨特的你》三十週年版即將由香巴拉(Shambhala)出版公司出版,這是眾人引頸企盼的一份大禮。一九九〇年首次出版時,這書就受到無數讀者的重視,現在依然如此。

茉琳‧莫德克是我的同事、良師、好友,甚至一度是我的學生,因此我用茉琳稱呼她。如果用莫德克稱呼她,我覺得那對我們的情誼以及本書的某些主題都有所不敬。

正如本書書名間接透露的,茉琳寫這本書的動機是她發現喬瑟夫‧坎伯(Joseph Campbell)在《千面英雄》(The Hero with a Thousand Faces)一書中總結的英雄之旅,實際上僅是男人的英雄之旅,在其旅程中出現的女人不是男人的支持者、就是男人的阻礙者。另外,《千面英雄》總結的追尋歷程也不符合女人的經驗。對茉琳來講,女人實有必要自寫一本專門探討她們個體化經歷的書。

重讀本書的時候,我驚訝地發現,不像某些女性主義作家,茉琳並沒有一步一步修改坎伯的模型,也沒有像坎伯一樣聚焦在神話上,舉例來講,她並沒有為了想對坎伯說「喬,你為何沒有把這些故事寫進你的書裡?」而刻意把重點放在那些以女神或女英雄為主角的神話上。沒錯,她的確納入了波瑟芬妮(Persephone)和伊娜娜(Inanna)的神話,但她的用意卻是要我們從中發現這兩位女神像我們,而非我們像她們。

此外,雖然她用了「女英雄」一詞,她真正的目的卻是在挑戰那些把重心全放在非凡人物身上的作品,因為每一個平凡的女人事實上都可以成為女英雄。我們每一個人的故事無不具有某種神聖性、某種茉琳稱之為「平凡而神聖」(divinely ordinary)的性質。

當然,這本書的最大特色就是充滿了茉琳的個人聲音:她使用單數第一人稱代名詞,在書的一開始提到她的心理治療工作,然後在描述她的專業經驗時援用了不同案主和某些同事的故事。從一開始,茉琳就希望我們知道:沒有任何可以代表所有女人的女英雄自性歷程,也沒有任何單一模式可以套在所有女人的經歷之上。

我認為書中那個說話的「我」非常重要,但我更想強調的是:這個「我」的聲音,事實上是我們的聲音、一個讓我自豪曾是其中一員的「我們」、一個代表了本書首次出版年代之獨特時代精神的「我們」。

茉琳和我都曾在西蒙‧波娃(Simone de Beauvoir)《第二性》(The Second Sex)這本書的感召下,全心參與一九七〇年代初展開的第二波女性主義思潮。那時候,互不相識、來自全國各地的女人突然意識到:她們對所有能夠尊重女性的獨特經驗,以及所有能夠啟發、挑戰和深化她們對女性生命之瞭解的文字、意象和故事充滿了渴望。她們開始用第一人稱寫作,把她們的自身經驗、她們的夢想、她們的身體、她們的性慾、她們的憤怒、她們的困惑書寫出來,一舉顛覆了之前學術語言的各種禁忌。我們發現了彼此,也發現我們需要彼此。

要充分理解本書的訊息,讀者也許需要知道,茉琳在書中不時提到某些曾是(或現在仍是)「我們」之一的女人的名字。我一邊閱讀,一邊未按任何順序記下了這些人名:派翠霞‧瑞斯(Patricia Reis)、卡洛‧皮爾森(Carol Pearson)、琳達‧連納德(Linda Leonard)、諾兒‧霍爾(Nor Hall)、伊蓮‧派格斯(Elaine Pagels)、蘇珊‧格里芬(Susan Griffin)、希薇亞‧裴瑞拉(Sylvia Perera)、星鷹(Starhawk)、艾絲帖拉‧勞特(Estella Lauter)、凱絲‧卡爾森(Kathie Carlson)、琴‧波倫(Jean Bolen)、莉安‧艾斯勒(Riane Eisler)、瑪麗安‧伍德曼(Marion Woodman)。在這一長串被唱名的姊妹當中,每個人都擁有她自己獨特的故事和靈性之旅。

茉琳一方面體認到每個女人的靈性之旅具有獨特性,但另一方面她在講述自己的經歷時,又認為她的經歷跟她許多案主的經歷(以及她重述的某些神話)有非常相似的地方。如同埃絲特‧哈汀(Esther Harding)在《進入陰性本質之奧祕的啟蒙經歷:古代與現代》(Woman’s Mysteries, Ancient and Modern)以及希薇亞‧裴瑞拉(Sylvia Perera)在《下沉至女性上帝之所在》(Descent to the Goddess)兩本書中分別讓我們看到的,茉琳在她的書中也讓我們看到:她特別能夠瞭解那些曾經自許為「父親的女兒」的女人,也就是那些在男性價值觀當道的世界裡擁有不凡成就、最終卻發現成就毫無意義、自覺靈性空虛的女人。她用動人的文筆告訴我們,重新連結到我們的陰性本質、重新成為母親的女兒是何等重要的事情。但她也明白:扔掉我們的成功者面具會是何等困難的挑戰;在誠實面對我們和母親之間愛恨交織的關係時,我們會經歷何等的錐心之痛;容許自己去感受壓抑在內心深處的憤怒、慾望和絕望,又會令我們何等痛苦難堪。

茉琳在書中的自述帶有罕見的誠實和謙虛。她知道,尋見自性的歷程並不是直線進行的,反而往往會一遍又一遍地繞著同一問題打轉、始終無法脫身前進。她在書中坦然承認自己仍在半途中、還未抵達目的地。在我的想像中,她現在仍然會這麼說。

當然,對茉琳以及我們那一代的女性主義信奉者來講,尋求個人的心靈完整和自我實現從來都不是唯一目標,因為我們更希望能夠改變集體文化。因此我想像,當年在寫這本書的時候,茉琳應該曾經期待、或至少希望她的書在三十年後的今天將過時,不再是女人需要閱讀的一本書。

令人感傷的是,這事並沒有發生。我在研究所教深度心理學和希臘神話兩門課,學生的年齡介於二十多歲和七十歲之間。我幾乎總會花一部分時間重講德宓特(Demeter)和波瑟芬妮的故事。當然,我也講授其他許多故事,但歷年來毫無例外的,絕大多數學生所寫的期末報告最後都會拿這個最原始的母女故事當作題材。這些期末報告全是學生懷著創傷情懷寫出來的東西,而我在閱讀它們的時候何嘗不也同感傷痛。另外,年復一年,各個年齡層的女人都會拿「發現女人的聲音」當作她們博士論文的主題,而且每一個人都能透過個人的經驗賦予這個主題新的意義。這個情況之所以會發生,不就是因為女人長期以來仍然無法聽見自己的聲音而深感痛苦嗎?

我們仍然需要這本書,謝謝你,香巴拉!

克莉絲汀‧唐寧博士(Christine Downing, Ph.D.)/帕西菲卡研究學院(Pacifica Graduate Institute)神話學教授,著有《漫長的返鄉之路》(The Long Journey Home)

序 言

今天的女人和男人都感覺到一種空虛,覺得他們的陰性本質似已沉入地獄,就像波瑟芬妮一樣。無論出現在何處,這空虛、這破口或裂口的療癒藥方只能在傷口的血液中找到,正如古老煉金術的一條箴言所說:「除了把它放置在它自己的血液中,不可用其他方法製造溶解液。」因此,女人不可用依附男人的方式、卻必須藉內在的連結——亦即整合個人心靈的對立面向並重新結合(remembering)母親和女兒為一體——來治癒她的空虛。—— 諾兒‧霍爾(Nor Hall),《月亮和處女》(The Moon and the Virgin)

身為女性案主(尤其年齡介於三十歲至六十歲之間者)的心理治療師,我常聽到女人喊說她們並不因為自己事業有成而感到快樂。她們常用「倦怠」、「空虛」、「失落」、甚至「感覺受騙」這些話語來形容她們的苦悶。她們曾經跟隨傳統男性英雄的腳步而在學術界、藝術界或金融界佔有一席之位。然而,她們還是不斷自問:「這一切究竟有何意義?」

在稱心如意的表象下,這些時間過於滿檔的女人不時感到身心疲乏、常因身心壓力感覺身體不適、時時渴望逃離她們所在的競技場卻不知如何逃離。這一切都絕非她們當初開始追求成就和名望時渴望獲得的獎賞。最初,在她們想像自己有一天將從梯頂俯瞰一切時,她們並沒有在那個俯瞰圖裡看到自己的身體和靈魂會成為犧牲品。在傾聽這些曾經追隨男性英雄的腳步、卻落得身心俱創的女人講述她們的故事時,我得到一個結論:她們當初選擇的是一個全然漠視女人天性的追尋模式。

由於想知道女人和男人的追尋有何相關性,我在一九八一年第一次訪問喬瑟夫‧坎伯。我知道女英雄的追尋經歷在某些方面相同於男英雄的追尋經歷,但我覺得女人應該把自性成長的重心放在如何彌合她和陰性本質之間的裂痕,因此我想聽聽坎伯的看法。但當他答說女人無需走上自性追尋之路時,我感到非常訝異。他說:「在整個神話傳統中,女人都在那裡。她只需要知道一件事即可:她就是每個人都企圖抵達的終點。一旦女人瞭解她自己扮演了何等神奇的角色,她就不會糾結在仿效男人的念頭裡。」

這個回答讓我愣在那裡,也讓我十分不滿。我認識和治療的女人並不希望自己在那裡、在人人都企圖抵達的那個地方。她們並不想成為耐心守候、不停紡織又不停拆掉織線的神話人物潘娜拉比(Penelope)。她們不想成為父權文化的侍女、也不想向男性神祇獻香膜拜。她們更不想聽從基本教義派牧師要求她們回歸家庭的教誨。她們需要的是一個瞭解女人是誰以及瞭解女人是什麼的新集體意識。安‧杜伊特(Anne Truitt)在《日記:一個藝術家的隨想錄》(Daybook: The Journal of An Artist)裡這樣說:

我的女人窟給了我一種溫馨的感覺。每當回到那裡,我都會抱著欣慰之情和言語難述的濃濃歸屬感。男人也可能對我只能想像的男人窟懷有這種情感吧。我們最好還是對男女有別的說法存疑。如果我的「歸宿」就是當一個女人,這並不意謂我就應當一直守在家裡。如果我寸步不離女人窟,它不發出惡臭才怪。我擁有何等強健的生命力、好奇心和衝勁,強健到我不可能如此自閉,否則我生命的每一部位都將虛脫萎縮或散發出可怕的酸腐味。如果我想對自己負責(我的確想),我一定要追求我的理想和抱負。

在我們今天的文化裡,女人確實有必要追求一個理想:全面擁抱她們內在的陰性本質、珍惜自己的女人身分、並復原飽受父權文化傷害的大地母親。這是一個能使她們成為整合、平衡並完整之個人的重要心靈旅程。正如多數的追尋之旅一樣,女英雄在這旅程上也會遭遇各種挑戰,一路上看不到任何明確的路標,也沒有知名的嚮導,更不會有地圖、導航圖和確實啟程時日的記載,因為這趟追尋之旅不會依循直線路徑前進。它也很少得到外在世界的褒揚;事實上,外在世界經常蓄意破壞或阻撓它。我所畫的女英雄自性之旅模型,有一部分與坎伯書中男性英雄之旅的模型相同,然而它的每一階段仍只能用女性特有的語彙描述。下面的階段示意圖當初就是以非常女性的方式向我顯現的——它是從我的背部突然冒出來的。

一九八三年春天,我參加了洛杉磯家庭治療學院(Los Angeles Family Institute)的一個博士後訓練課程,學習名為「家庭塑像」(family sculpting)的治療技巧,由小組成員藉這技巧把一個不斷出現在個人原生家庭中的場景(例如晚餐的場景)上演出來。我在一個晚餐場景中扮演我自己,並由其他組員扮演我的母親、父親和妹妹。就在我們幾個人擺出我家人慣常的的僵硬姿態、一動也不動之際,我的腰間盤突然歪凸了出去,使得我再也無法保持我從前為了不讓爭吵發生而擺出的「百般示好」姿勢。

在動彈不得的三天時間裡,我俯臥在起居室的地板上嚎哭不已——不僅為了身體的疼痛,也為了我曾經藉工作及成就刻意遺忘的家人關係失調哭泣。然後,就從這些眼淚當中,一個女英雄自性之旅的圖形、一個順時鐘的圓形路徑圖突然顯現在我眼前。它始於陰性本質突然遭我唾棄之時(當時我把這本質跟依賴、強烈操控慾以及滿腔怨恨聯想在一起),然後我開始在外在世界完全遵循男英雄的追尋模式,在男性盟友的支持下獲得獨立、名望、財富、權力和成就。再接下來,我掉進了令我極度驚惶失措的枯槁荒涼處境,隨後就無可避免繼續下沉到了冥界,在那裡遇見黝黑的陰性本質(the dark feminine)。

一股急於彌合我稱之為母女鴻溝、女性傷痕的強烈慾望從這幽冥之中升起。在返回途中,我開始重新定義和認同陰性價值,同時也開始將這些價值和我在旅程前半段所學會運用的陽性能力整合了起來。

我是用我自己和我那一代女人的觀點描述女英雄自性之旅的。我們都曾試圖在父權體制中尋求認可,卻發現那體制不僅無法滿足我們,甚至還可能摧毀我們。我們成長於蘇聯發射人類史上第一枚人造衛星之後的年代,從小就被鼓勵去追求卓越,好讓西方國家重新稱霸世界。

我就是一個大家所說的「父親的女兒」,一個極度認同父親而往往排斥母親、並試圖從父親及男性價值體系那裡獲得關注和認可的女人。我在上面所示的模型不一定符合各年齡層所有女人的經驗,也不單單與女人有關,因為它可被拿來同時探討女人和男人的自性追尋。它表達了許多人的生命經驗:他們一方面力圖為世界貢獻一己之力,一方面又憂懼這個以進步為唯一目標的世界將對人心和地球生態的平衡造成無比巨大的傷害。

旅程的各個階段共同組成一個循環路徑,但個人可以同時身處不同的階段——例如,在試圖癒合母女裂痕的同時,我也曾試圖整合我天性中的兩個對立面向。女英雄的旅程是持續一輩子的開拓、成長和學習之旅。

旅程從女英雄尋找自我身分開始。這個「呼喚」在任何年紀都可能出現;一旦「舊我」不再有利於個人生命,它就會發出聲音。它可能出現在年輕女人離家上大學、就業、旅行或開始擁有親密關係的時候,也可能在女人中年離婚、重返職場或學校、改換生涯跑道、或面對空巢期的時候。或者,它也可能只因為女人突然自覺失去自我而出現。

在旅程的第一個階段,女人通常會唾棄在她眼中代表被動、喜愛玩弄心機以操縱他人、或缺乏成事能力的陰性本質。我們的社會常把女人描繪為缺乏專注力、善變、以及愛鬧情緒而無法把事情做好。女人這些缺乏專注力和清晰思辨能力的特性不僅被父權文化,也被許多女人自己視作是軟弱、不如男人、和依賴成性的同義詞。

在男性主導的職場中尋求成功的女人,常為了打破這樣的迷思而開始走上旅程的第一個階段。她們努力證明自己擁有理性思考的能力、可以堅持到底、並在情感上和經濟上具有自主能力。她們只跟父親和男性親屬討論議題,並在男人或那些認同男人的女人當中選擇良師益友,期望他們認可她們的才智、決心和抱負,並為她們提供安全感、方向感和成就感。她們的所作所為無不以完成工作,爬上學術界或大公司的高層位置,獲得名望、地位和均等股權,以及有用於社會或世界為目的。對女英雄來講,這樣的經歷令她感到非常亢奮,而且我們這個物質主義盛行、把有所作為視為人生最高價值的社會也完全支持她的做法。任何無法「在世界上成就大事」的行為都不具有內在價值。

我們的女英雄穿上盔甲、拿起長劍、挑選了最善跑的駿馬,便上戰場去了。她找到了她的寶物:博士學位、大公司的主管頭銜、金錢、權力。男人對她微笑,跟她握手,並歡迎她加入他們的俱樂部。

她享受從梯頂俯瞰到的風景,並且自豪能夠事事兼顧,比如能夠同時擁有事業和小孩。但一段時間之後,她彷彿有一種感覺:「好吧,我做到了,但下一步呢?」於是她開始尋找下一個必須躍過的障礙、下一次升遷、下一個社交活動,時時刻刻都想藉有所作為來填滿每一個空暇時刻。她不知道如何停下來或如何說不;每想到她會讓需要她的人失望,她就覺得愧疚。「成就」已經讓她上癮,而且那到手不久的權力更像迷幻藥一般讓她「嗨」到不能自已。

往往也就在這一階段,她開始感覺跟自己格格不入,或是開始生病或遭意外。她開始自問:「這一切都是為了什麼?雖然已經達到我當初訂下的目標,我卻感覺非常空虛。為什麼我會這般難受、感到孤單和一無所有?為什麼我會有這種被騙的感覺?我失去了什麼?」

在她竭力切斷她與陰性本質的負面關係時,我們的女英雄卻因此失去了內心的平衡和完整,以致負傷累累。她學會用邏輯思考去高效率完成工作,卻因此犧牲了自己的健康、夢想和直覺。她所失去的不就是她與陰性本質之間的親密關係?她難過地敘述她無法感知肉體所傳遞的智慧訊息、她沒有時間跟家人相處、她沒有時間學習手藝或藝術、她沒有同性知己、或她心中的「小女孩」已經不見了。

坎伯認為:「女人最關心的是『照顧』這件事。她能照顧一個身體、一個靈魂、一個文明、一個社會。如果沒有可照顧的對象,她不知不覺就會感受不到自己的生命價值。」我發現許多效法男英雄之旅的女人都遺忘了如何照顧——照顧她們自己。她們相信,要成功就必須時時保有鋒利敏銳的心智。然而許多女人就是用這種態度逐漸換來一顆千瘡百孔的心靈。

在談到男性中年危機時,坎伯的話也適用於成功女人所經歷到的惶恐和失望:「他們已經爬到梯頂,卻發現梯子倚在不對的牆壁上,只因為他們當初做了一個錯誤的判斷。」

有些女人發現,她們追求成功和認可的出發點是要討好雙親,尤其是被她們內化的父親原型。當她們開始審視自己的動機時,有些女人在自己的身上找不到任何屬於她們自己的東西,自此她們就再也無法擺脫一無所有的感覺。一個四十歲出頭的電影女製片人說:「在檢視我自己內心的時候,我不知道誰在那裡。我唯一能夠確知的是,我渴望把自己的心健全起來,而我唯一能信任的就是我的身體。」

這些女人的共同問題是:她們在解放之路上走得還不夠遠。她們採納男人的模式學會成功之道,但那模式並不能滿足她們成為一個完整之人的願望。「當初的誤判」指的或許就是決定依照別人的遊戲規則去追尋自我價值和成就感。一旦女人決定不再依循父權社會的遊戲規則,她就會頓失如何處事和如何感覺的依據。一旦她決定不再繼續採取舊的存在模式,她就開始陷於緊張和惶恐。「改變確實會令人惶恐,但有惶恐,就有力量。如果我們學會去觸摸自己的惶恐、不讓它阻礙我們,惶恐就會成為我們的盟友、成為一個向我們預示挑戰必將成為祝福的訊號。往往,我們真正的勇氣並不會展現在熟悉、舒適或有利的環境中,卻會展現在我們的恐懼中、甚至展現在我們抗拒改變的時刻。」女人於此邁進了啟蒙的階段。

在追尋之旅的這一階段,女人開始掉入深淵,在似乎漫無止盡的時間裡四處遊蕩、充滿哀傷、怒火中燒、罷黜君父、尋找自己心靈失去的部位、然後遇見黝黑的陰性本質。這段漫長的時間會是幾個星期、幾個月或好幾年。對許多人來講,這是一段靜寂黑暗、自我隔絕、學會重新潛心傾聽自性的時間,也是一段純粹活著、而非圖謀作為的時間。此時,外在的世界也許認為女人罹患了憂鬱症或處於停滯不前的狀態。家人、朋友、同事無不在旁邊要求我們的女英雄:「千萬別把問題看得那麼嚴重!」

在這階段,女人常夢見肢解、死亡、幽靈姊妹、闖入者、行走於沙漠、渡河、古代女神神像、以及神性的動物。她也會渴望擁有更多時間親近大自然,希望從泥土、四季變化和月亮虧盈的韻律中獲得撫慰。另外,對許多女人來講,每次的經期都會成為一個敬奉女人和血、以及淨化並更新身體與心靈的重要儀式。由於這樣的潛沉是趟神聖之旅——不僅要使不完整的個人生命恢復完整,還要找回集體文化丟失的靈魂(對今天的女人來講,就是恢復女性上帝的信仰)——它是無法用匆匆趕路的方式完成的。下面是我自己在這階段記下的一段文字:

「這是一處地圖沒有記載的所在,黑暗、潮濕、滿目荒涼、瀰漫著血腥氣息。我找不到同伴、安慰和出口。我覺得全身皮開肉綻;我尋找自己遭到切離但還可被辨認的部位,但只能找到無法接合的碎片。這番掙扎努力是我從未體驗過的;它並不以征服他人為目的,而是要我面對我自己。我赤身裸體尋找母親以及我不見天日許久的心靈部位。它們必定躲在這黑暗所在的某處、等待我去找到它們——由於我以前不承認它們為我所有,以致它們現在不太信任我。它們是我的寶物,但我必須努力挖掘才能找到它們。在這尋覓過程中,我不可能遇到一位為我指引出路的仙子教母。我努力挖掘……挖掘耐性和忍受黑暗的勇氣,同時也挖掘毅力,以免自己過早走進光明,以致無法見到那位偉大的母親(the Mother)。」

一旦走過潛沉的階段,女英雄便開始逐漸修復母女隔閡、也就是那個在她最初摒棄陰性本質之際出現的母女裂痕。這個修復不一定是指女人在實際生活裡修復了她和她母親的關係。它還會真真切切發生在她的內心當中——只要她用心去照顧她的身體和靈魂,並重新喚醒她的感覺、直覺、性慾、創意和幽默感。

這個時候,女人可能突然對陶藝、烹飪課、園藝、養身按摩、打造舒適的小窩產生了極大的興趣。以前向外施展的精力如今慢慢轉向到發揮創意、重新發現身體、樂於和其他女人來往這些事情上。曾經以事業為重的女人現在可能開始考慮結婚生子。在這個階段,女人會斷然做出選擇和犧牲。當然,對那些擁護父權的人來講,她的這些決定和犧牲實際上和臨陣脫逃沒什麼兩樣。

我的一個案主是位年近四十的牙醫,曾經因罹患乳癌失去了一個乳房。她決定寫作、蒔花弄草和生孩子:「這是一個困難的決定,因為固定的收入可以給我安全感,也容許我幫助他人。何況,保險公司也會因我的病歷而不大願意讓我購買健康險。但我已迫不及待想在牙醫這份工作霸佔我的全部時間之前,趕緊去做這些重要的事情了。」

文章版权归原作者所有。