黄孙权:信息技术与社会主义

黄孙权:信息技术与社会主义

信息技术与社会主义

(本文原为在中国美术学院所举办的“文化领导力论坛”的演讲稿,2023.03.24)

文/黄孙权

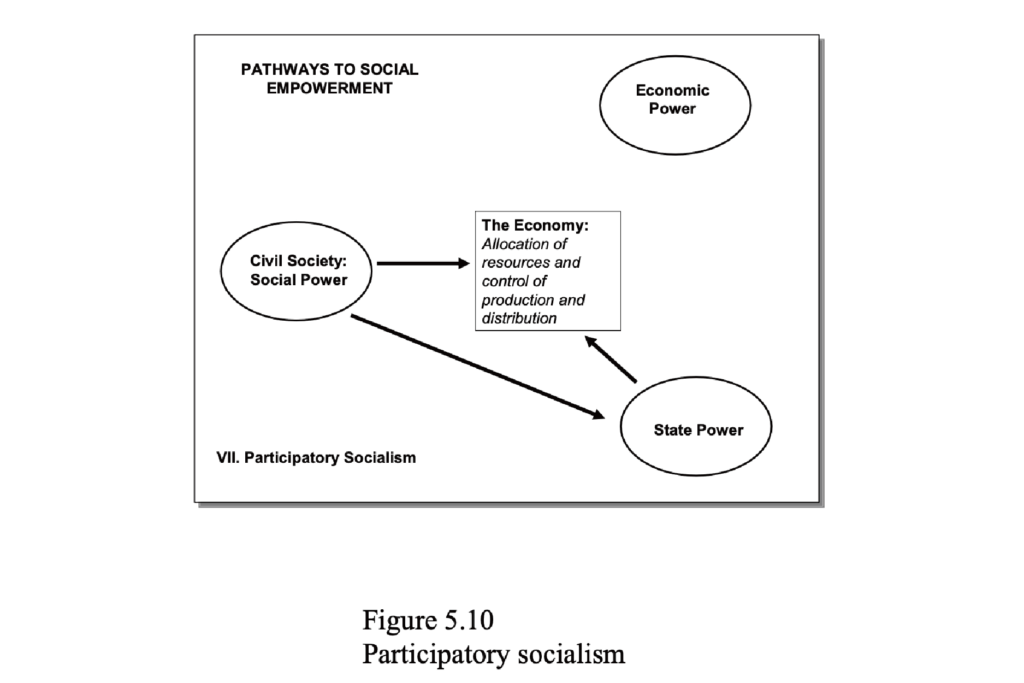

我将简要地分享信息技术所导致的社会再结构问题,“再结构”意味着工业时代产生的社会学与发展理论,甚至对社会主义的认识都需要更新。我可以先说结论:按照社会学家Burawoy、Wright两位学者建立的社会学马克思主义的提案:社会主义是一种自我调节的社会权力,“社会”的动力,主要位于国家和市场之间,是先进资本主义之所以持久和具超越性的关键。吾人应当 把社会还给社会主义(restoring the social in socialism) 。(Burawoy and Wright. 2002;Burawoy 2005:93).如此,社会主义与革命不是辉煌的过去,也不是当成我们终极的历史目标,思考并接受Stuart Hall说的 一种没有保证的马克思主义(no guarantees Marxism) ,资本主义未必倒台,也不代表资本主义就不是一种充满矛盾的形构,没有危机重重。要将探索社会主义的意义当成首要目标,随时进行不懈的斗争,探索真实现存的乌托邦方案。

这张图显示了中国三个重要的发展历程(工业化、城镇化、信息化),这是我们之前在“中国乡建思想展”中的一个集体研究成果。从政策发布的时间与密度来看,

- 新中国建立后,农业支持工业完成了第一波原始积。

- 八十年代开始,以租金、房产与建成环境进行David Harvey所说的资本的二次循环,这在西方,透过都市规划城镇建设、都市更新,是私有公司房地产开发或以公私合营制度(BOT)进行资本积累。在中国,地方政府与村集体、私有公司一起组织具有社会主义式的开发主体。既是政策执行者,同时也是管理者、开发者,对推动资本的积累及其普惠性更有效果(德国柏林市许多计划也是如此),这既不是国家主义式的,也非资本主义式的。

- 第三阶段,从上世纪末开始的数字信息技术的建设,与城镇化同时推进,2008年后中国成为全球荣景的救星,中国的GDP至少有1/4来自房地产建设,在2011-2013年的水泥用量超过了美国上一个世纪的总和,消费的铜是总量的百分之六十,同时还消耗了全球产量半数以上的铁矿石和水泥。信息技术的网络4G(2004年)以及5G(2019-2020)的拓展,使得流动空间替代了地方空间,消费性的信息技术(淘宝、微信、快手、抖音、小红书、直播平台、网红经济、外卖平台)与平台公司成为全国经济增长的主要驱动力之一。这也使得农村与城镇的在地生产卷入全球信息万变(real-time exchange)的经济网络市场中而变得脆弱不堪。比如,农村的孩童由抖音“教育”长大的情况越来越严重,农业公司化后规模化与单一产品常遭遇市场需求不足而抛售的危险,导致土地贫瘠与丧失多样性等等;淘宝村形成集中与规模化,惠普性效应递减等等。信息技术发展推动了马克思在《大纲》中的定义的实质吸纳(real subsumption)之完成。

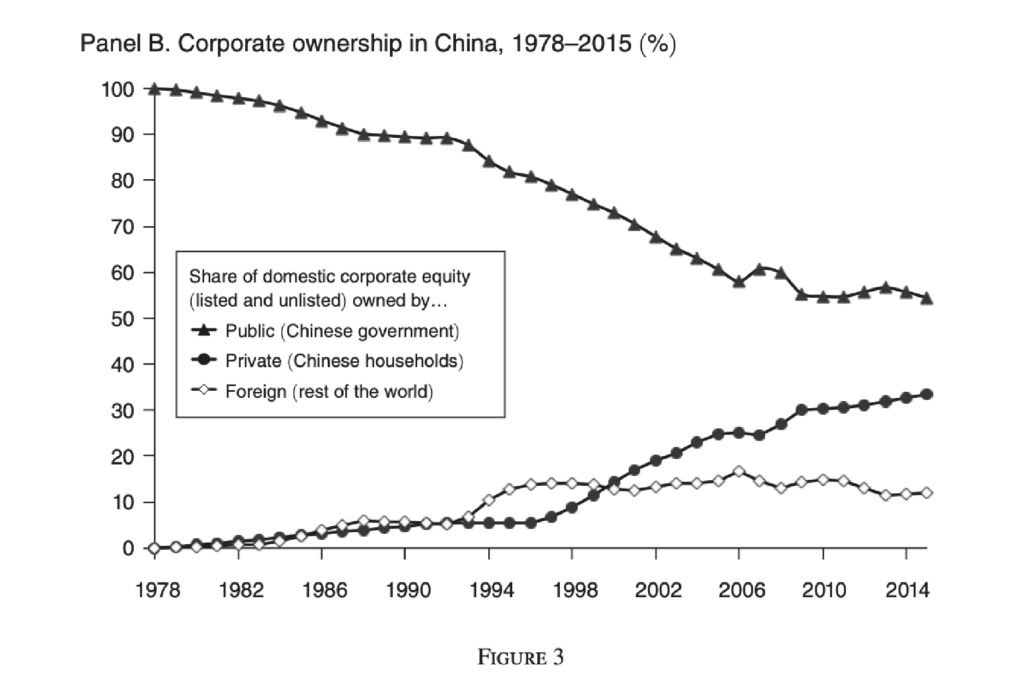

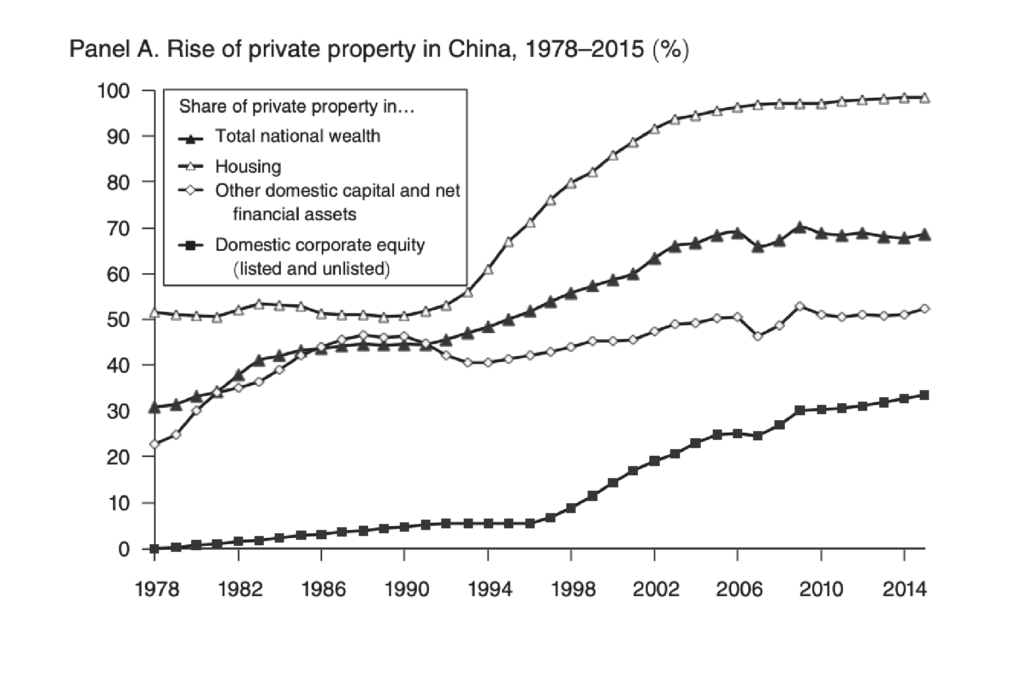

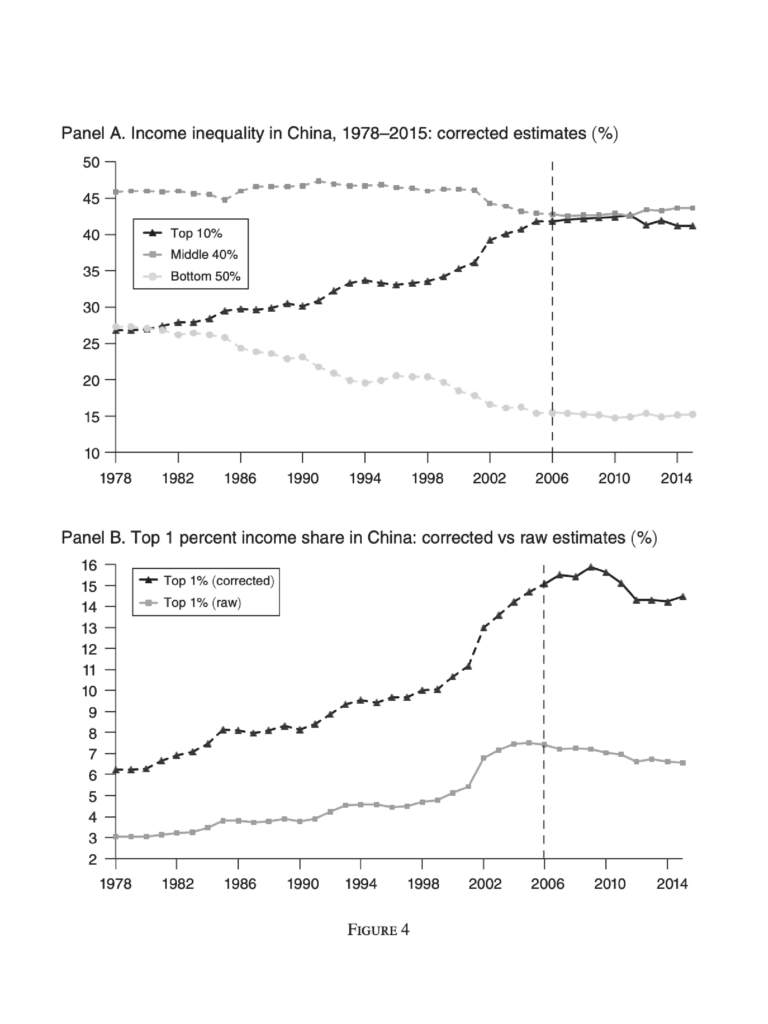

其结果耀眼也令人担忧,我们富裕了,但还没有共同富裕。公共(社会)财富慢慢地从社会中抽出,私人资本与顶层富有人越来越是社会财富的拥有者,也就是财富的收益比远大于工资,平均生产率与获利率脱钩,导致整体附加价值流向一般受薪阶层的比重也下降(也就形成了Piketty所说的,利润价值越大于生产价值,社会收入即会越不平均: R>G )(Thomas Piketty 2017)。如果我们将社会财富(全国资产)的享有比例当成社会主义的指标,那中国当前的发展状况令人担忧(Piketty 2019):

- 1978年中国的GDP占全球的4%,2015年占全球比例的15%。中国的人均购买力/国民平均所得,以欧元计,1978年为每月120欧元,2015年则是每月1000欧元,提高了八倍之多,大致是欧美平均所得的1/3-1/4,但中国前百分之十的富有人口(1.3亿人口)其平均所得与富裕国家的前百分之十所得相当。

- 在城镇化与信息化的加速阶段,中国国民平均所得后50% 的人口享受的成长果实只有平均值的1/2,1978年他们还享有25% 的资产,到了2015年只剩下15%,而前10%的人口享受成长果实的比例则从26%上升到了41%,这超过欧洲,接近美国了。而私人资产占全国资产比例,前10% 的富有人口则从1995年占有41%上升到了2015年67%,稍低于瑞典,也上升到了美国水平。也就是说,中国特色社会主义现状,在财产分配上如此相似与美国。

- 公有资本2006年时还占全国资产的70%,到了2018年,则下跌到了30%。即便如此,此种财富的共有(plouto communime),与其他国家的公共资产相比,如意大利、英美是负的,法德几乎等于零,中国也许是世界上少数仅存的有着公共资产的“社会主义”国家。

图二 1978-2015年中国在世界人口和国内生产总值中所占份额

图三 1978-2015年中国国民财富结构(占国民收入的百分比)

图四 1978-2015年中国公共财产与私人财产的比例(国民收入的百分比)

图五 1978-2015年中国的企业股权份额

图六 1978-2015年中国私有财产的兴起(%)

图七

1978-2015年中国收入不平等:修正后的估值(%)

中国收入最高的1%人群的收入份额:修正后的估值与原始估值(%)

财富不平等问题有许多复杂的成因,有一个非常重要的因素乃是对创新科技生产力与“生产价值”的高估,这导致了社会共同培育的财富由少部分人共享。(Castells, 2010, 121-123)在全球普遍的现象中,中国也有相同的危机:

- 新经济部门与传统部门的差距日益增大,在美国,根据《商业周刊》1999年9月的统计,在1994-1999年期间,“新经济”开始萌芽之时,在新经济产业中的平均实际工资增长了11%,相对的,剩下的经济仅增长3%。新的信息经济中生产价值的能力集中在相对小的部分,不对称地占有了整个生产果实。引发不平等的是在这两个部门的初始阶段(initial stage),而且不平等的现象有再生产复制自身的趋势,也就是说,低收入及低教育者在以知识作为基础的经济体中发展机会少之又少。发展到最后,贫困将成为结构性区块,由那些不能满足信息劳工之要求的人所组成。

- 根据2020年中国互联网发展状况统计报告显示,中国互联网行业平均薪资呈现逐年上涨的趋势。2020年中国互联网行业平均薪资为 102,278元/年 ,较2019年增长了 8.4% 。此外,互联网行业共专精的高薪职位增长也较快,如互联网安全工程师、大数据工程师、人工智能研发等职位的薪资水平都比较高,2020年平均薪资均超过了15万元/年。根据国家统计局发布的《2020年中国科技型企业发展状况统计公报》,科技型企业平均工资同比增长了 8.2% ,其中软件和信息技术服务业的平均工资增长更是高达 12.5% 。此外,国家发展和改革委员会发布的《中国服务外包发展报告(2020年)》也显示,服务外包行业的平均工资在过去几年中也呈现逐年上涨的趋势。2020年中国制造业年平均工资为71,755元,同比增长5.9%。全国经济普查数据,新经济行业的增加值在2013年到2020年间从9.7万亿元增加到了33.7万亿元,占GDP比重 由2.8%增加到了8.9% 。

- 中国新经济产业在占有生产价值方面存在一定的不对称性。一方面,新经济产业涉及到的技术、知识和创新方面的投入和产出往往呈现出高度集中的趋势。例如,在互联网、人工智能、区块链等领域,只有少数公司或者平台掌握了关键技术和核心数据,这些公司的市场份额和利润往往占据了整个行业的大部分比重,形成了行业的“头部效应”。另一方面,新经济产业中很多企业采用了平台模式,在这种模式下企业更加注重规模效应,追求用户量、市场份额和用户活跃度等指标。因此,這些指标的优劣往往决定了企业的利润和市场地位。这种平台效应也会导致市场集中度不断提高,使得少数企业在整个行业中获得更高的生产价值占有率。

- 教育(人际网络)成为新经济中劳动力附加值的重要资源,在美国,1979年拥有大专学历的人所拥有的平均工资比仅拥有高中学历的人高出38%。按中国国家统计局发布的《2019年全国人力资源和社会保障统计公报》数据,中国大学毕业生平均工资为6,580元人民币/月,而高中毕业生平均工资为3,373元人民币/月。学历并非绝对衡量工资的标准,但对于能否进入特定的新知识经济网络中,成为关键,“后稀缺时代”的说法只有对信息技术相关(从信息到生物科技等)的劳动人口来说才是美丽新世界。其他劳动力就是Castells说的第四世界人口,被强迫关机(switch-off)的人类,这不是新国际分工或者全球化的区域性差异,而是同一个生活世界中的两极化的共同存在。

- 工作个体化以及伴随网络企业形成而产生的公司转化,是引发不平等的最重要因素。没有公司,只有平台。零工经济(gig economy)以及非典型劳动(precocious workers),他们没有工会,没有社会福利保障网络,没有与资方的协商机制,致使一旦失足就陷入困境。他们是一个个的单一个体,通常必须接受市场提出的最低的标准和要求。这样的差距使得收入及资产分配倾斜日益加大。

- 中国的外国移民工作者较少,但如果将跨省劳动,农民工进城算成“移民”工作者,那么情况类似美国,这导致了较低工资的产生,他们对整体经济增长有明显的正面助益,然而也助长了不平等的生产,因为大部分的城乡移民收入的工资都是低于市场行情的。

信息技术引发的创新经济风潮乃是集体创作。

值得反省的是,创新经济背后是高度的集体创作,成功是一个积累过程,忽略这一点会让分配出现问题,造成政策独厚了少数公司,这些公司得以从经济体中萃取价值。这会发生在三个过程中:

• 创投基金、股票市场与科技创造的互动过程

• 智慧财产权会形成非生产性创业

• 创新产品的价格无法正确反映各方对该产品得以问世的集体贡献,如公共教育、医疗保险、能源、宽频网络、基础设施等公共投资。创新中的价值萃取会发生在现代科技的网络动能中,比如说先行者优势(first-mover advantages)、经济规模与网友锁定效应聚集效应,形成垄断利益。

二十一世纪的知识经济,形成了最现代的一种寻租方式,其方法是将风险社会化,把收获的利益私有化。实体经济金融化,只考虑股权持有者(shareholder)而不顾及关系者(stakeholder)。看似自行其事的企业家,都因集体性而获利,为创新打底的基础设施建设与固有科技乃是社会全体的付出(如美国国防高级研究计划局(DARPA)赞助研究的AI、个人电脑、互联网标准,甚至是Apple的Siri,这些是公共资金的投资而来的科研成果,却被企业当成自身的利润来源)。创新是集体的、累积的、意外的,是社会全体的“一般智力”的表现,是社会主义式的共同生产。于是创新企业的价值具有集体性,政策应该积极涉入市场的共同塑造与共同创造,真正的进步应该是对二十一世纪面对的问题进行积极分工,这便是国家—市场—社会最重要的分析性理论工作(Mariana Mazzucato, 2018)。Mazzucato在2014年的《创业型国家》一书中也表明了,新创(start-up)公司拿了创新(innovation)的专属,却忘了最重要的角色是国家。国家角色被低估,价值理论就会错乱,是导致财富分配出现大问题的原因。

关于社会主义

没有一种纯粹的资本主义、国家主义或社会主义。实际上不应该把它当成 非此即彼 的经济结构 理念型 而已型,而应该把它视为一种 变项 。我们生活在现实的而非理念的世界,一如Erik Wright所说的:所有体制都是混生体(hybrids),我们很难想象一个资本主义驱动的市场经济没有国家干预,税法、关税政策、补贴创新产业以及教育与基础设施建设的投资,同理,不能想象一个国家主义的市场不受到民间(社会)利益驱动而做出相对调整。

按照Erik Wright对社会主义的定义:社会主义作为一种经济结构,其中生产工具是社会所有的,根植于动员人们进行各种合作性、自愿性之集体行动的能力。国家社会主义是通过党与工人的有机连结,党对結社的人民负责,利用国家权力改变经济体的资源配置、生产与分配。如果国家能通过其征税与相关政策的能力,提供资金给由社会组织起来的非市场生产,那么社会经济的规模将更可观,共同富裕就是社会主义的现实意义。

由于冷战结构的历史残留, “社会主义”一词是破产的,总是因其与压迫性的联系而深受其害 。 上个世纪,我们习惯将社会放在马克思主义的地图上,只能观赏它的广阔、轮廓、深谷和山脉(这就是马克思主义的社会学的态度)。然而,在探索当代社会的所有维度中,要发现“真正的乌托邦”,即使是胚胎状态,也能重新唤起社会主义的想象力。这便是社会学马克思主义的主张,也是参与式社会主义的愿景。

列宁上个世纪的“怎么办”?可以有一个21世纪的诸众版本:让我们想象一个社会主义的罗盘应该有些什么可行的目标以及已经实现的成果:UBI(无条件基本收入/国民基础收入);全球资本税;共同遗产税;合作市场经济;社会与团结经济;公司民主化;把银行转变为公用事业;非市场的经济组织;国家供应的集体消费物品与服务,如图书馆、社区中心、教育医疗等等;点对点信息技术生产分享认知盈余,如维基百科;知识共享,专利共享、生物科技的开源分享等。

图八 参与式社会主义

费孝通先生曾说知识分子应该“志在富民”。知识分子作为信息技术与新知识经济的享用者,切记,不能成为大都会新兴技术资产阶级的漫画和附属品,炫耀地消费电子产品的同时呼吁着爱地球,用洁净能源的道德口号来补偿自己的不安全感。如Burawoy在〈为了社会学的马克思主义〉文章所说的:“这场最新的全球社会主义斗争仍然尚未完成,可能不会比先前的斗争更成功。然而,它越清晰地表达自己,对资本主义的批评就越强烈,我们生活的世界也就愈加人道。”

参考书目:

Michael Burawoy and Erik Wright. 2002. “Sociological Marxism”. p.459-486 in Jonathan Turner (ed.), The Handbook of Sociological Theory. New York: Plenum Books.

Michael Burawoy. 2005. 《製造甘願: 壟斷資本主義勞動過程的歷史變遷》 (林宗弘譯)

台北:群學 (“restoring the social in socialism” 一句來自Burawoy為台灣翻譯版本所寫的序 p93)

Thomas Piketty, 2017. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.

Thomas Piketty, Capital Accumulation, Private Property, and Rising Inequality in China, 1978–2015, American Economic Review 2019

Manuel Castells. 2010. The Rise of the Network Society. (2nd ed., with a new pref). Wiley-Blackwell.

Mariana Mazzucato. 2014. The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (Revised edition). Anthem Press.

Mariana Mazzucato. 2018. The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy. Allen Lane, an imprint of Penguin Books.

Michael Burawoy. 2003. For a Sociological Marxism: The Complementary Convergence of Antonio Gramsci and Karl Polanyi. Politics & Society, _31_(2), 193–261.(中文翻译可见INS出版的期刊 ACID 第一期《反⽂化!重置技术的一切( 不 )可能性》)

编辑|李梦书

审核|黄孙权

文章版权归原作者所有。