“21世纪的乔伊斯”W.G.塞巴尔德 在回忆中书写被毁灭的人

“21世纪的乔伊斯”W.G.塞巴尔德 在回忆中书写被毁灭的人

“希望如纸牌屋一样瞬间崩塌”

“回忆是一种愚蠢行为。它使人沉重而眩晕,好像人不是在时间的逃避中往回看,而是从顶点消失在云端的塔楼极高处砸落到地面。”

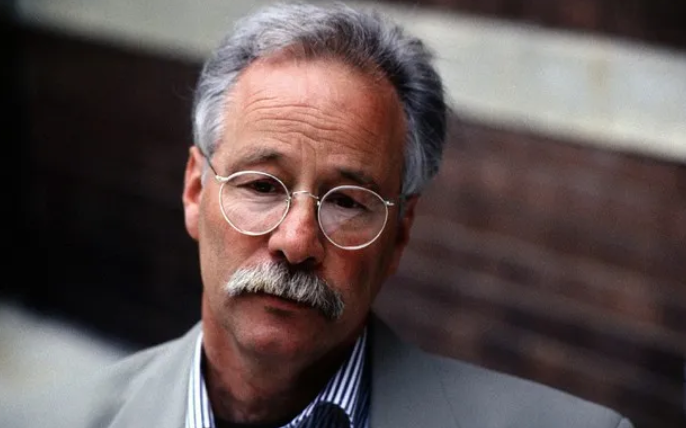

W.G.塞巴尔德走了快二十年了。这段话出自他的作品《移民》,中文版最近刚由新民说引进。然而对于塞巴尔德来说,跳过历史和记忆的叙述几乎是不可能的。他书写的一生,与他经历的那个时代,完全就是骨与肉的粘连。他甚至以此开创出一种新文体(人们把它叫做“纪实小说”),其方式就是,放弃叙事小说的常规要素(情节、角色、事件、节奏、冲突、高潮),以平缓节制漫谈式的文本叙述,夹杂大量的黑白照片为历史写照,呈现作品的纪实面貌,将虚构上升到另一层空间。

移民,历史阴影下的自我毁灭

《移民》里的四个异乡人,某种程度上也是塞巴尔德自身的投射。尤其在第一个故事中,塞尔巴德可以说是借主人公亨利·塞尔温大夫之口,道出了自己的心声:二战那些年以及战后的几十年,对我来说,是一个盲目和不幸的时期,对此即使我想说什么,也没什么好说的了。

1960年,当塞尔温大夫“不得不放弃自己的诊所和病人时,也就断绝了自己同所谓现实世界最后的联系”。他一直对外隐藏自己的犹太人身份,哪怕是自己的妻子。但最后真实身份还是不攻自破时,终点是显而易见并且无法避免的——在同妻子关系破裂,挚友离世后,他用从大口径猎枪射出的一颗子弹,结束了生命。“他坐到自己床边,把枪放到两腿之间,下颚顶到枪口之上,然后——自他去印度前买下这支枪后——第一次怀着轻生的念头开了一枪。”

然而,文中的“我”在得知这个消息后却并未感到有多难受。很难说这样的“麻木”,抑或是“冷血”,是否是塞尔巴德为保持叙述客观刻意而为之,但塞尔巴德作品中的“幽灵气质”是有目共睹的。时间和宇宙中一切杂糅到一起,不再有刻度,不再有约束,仿佛“根本就不存在一样……不过是不同空间环环相扣罢了,遵照不同级别的度谱术规则,在活人与死者间前后移动……在死者眼里,我们这些活人不过是幻影罢了。”

所以,他的主人公总有一种遗世独立的姿态,倚靠“向死而生”的孤寂向上攀爬,攫取不存在的光亮。这份沉重从时代中来,沾着带血的泥浆,最终也将回到历史的泥沙湾流中。比如第二个故事中,“我”的小学老师保罗·贝雷耶特卧轨自杀,以一种相当平静的方式。这种“我”无法想象的结局,在一开始使“我”完全不知所措,尽管它像“我”很快就明白的那样,完全是合乎逻辑的一步。

对保罗来说,铁道总是有一种深刻的含义(通向死亡);动完白内障手术后,他仍在夜里不断阅读,读阿尔滕贝格、特拉克尔、维特根斯坦、弗里德尔、哈森柯莱菲、托勒尔、图霍尔斯基、克劳斯·曼、奥西茨基、本雅明、茨威格……这些作家几乎都是自杀身亡或濒临自杀。

这种对自己人生可怕又精确的预感并不是空穴来风。他的父亲特奥多尔·贝雷耶特死于1936年的圣枝主日,两年前的同一天,在他的家乡贡岑豪森发生了针对犹太人的暴乱。从那之后,愤怒和恐惧就一直折磨着他和他的家人。1939年初保罗回到德国,没过多久就被征入伍,被派到波兰、比利时、法国、巴尔干、俄国和地中海,“见过的东西无疑超出了心脏或眼睛所能承受的。”

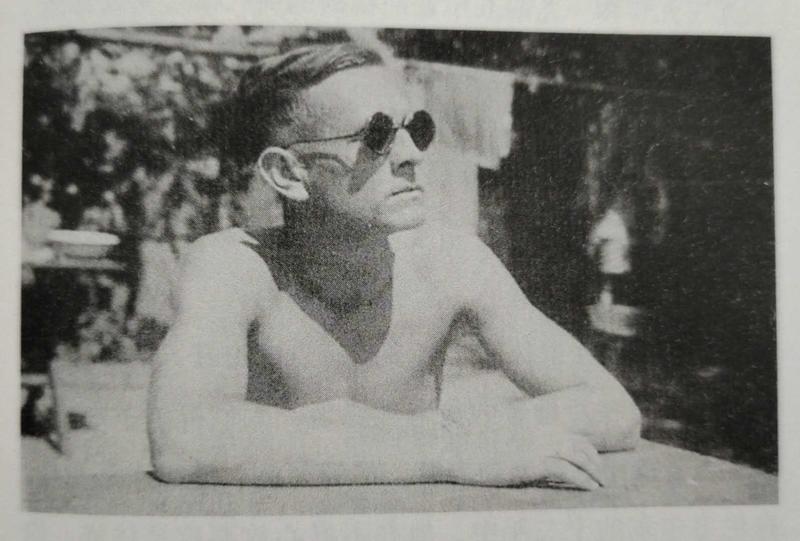

塞巴尔德在文中插了一张保罗的照片,底下有一句话是保罗自己写的,“……随着每次脉搏跳动,一天天地、一小时又一小时地,人变得更不可理解、更没有个性、更抽象。”

土星之环,微妙的破折号

读过塞巴尔德《土星之环》的人,可能也还倒映在被书摇晃出涟漪的记忆之潭中——像修士一样的主人公沿着东英格兰海岸线漫步,思绪随着足迹漫游,从一个地方到另一个地方,从一个想法到另一个想法,在时间和空间中自由滑行。小说最后一章给人印象尤其深刻,焦点几乎完全集中到“蚕”身上。主人公显然受17世纪博学多才的托马斯·布朗的著作启发,这段对养蚕历史的追溯,一直从古代中国到20世纪的德国。

像小说中大部分内容一样,这段描述虽然引人注目,但并没有立即让人意识到它的重要性。最后几页,主人公回想起某年夏天他偶然看到的一部关于第三帝国丝绸种植的电影。正如电影所附的小册子所透露的那样,在20世纪30年代,丝绸生产成为希特勒政府为使德国实现经济上的自给自足而推行的重要举措之一。因此,养蚕也成为学校教育的一项重要内容:

蚕,除了无可辩驳的实用性,用在课堂上,也颇为理想。几乎不花一分钱,就可分到大量的蚕。它们极其温驯,既不需笼子,也不需高墙来囚禁。在成长的各个阶段,它们可被用到各种实验中(称重、测量等等),如用来展示昆虫解剖学的结构与特征,如昆虫的饲养,退化变异,以及饲养员采取何种措施,来监测其产出、选种、以及灭绝,后者是为了防止种族退化。——我们将在电影里看到,设在策勒的中央帝国养蚕研究所如何发放蚕卵,由养蚕工人接收,将之放置在消毒托盘中。我们将看到孵化、喂食、清理、抽丝、直至歼灭的整个过程。他们并没有采用过去通行的做法:即将蚕茧置于烈日之下,或炉火之上,而是将它们悬挂在一口沸腾的大锅上方,将蚕茧铺开在浅篮子中, 放在升腾的蒸汽中长达三小时。完成一批,再接着另一批,如此反复,直到整个杀戮任务全部完成。

从“防止种族退化”可以看出,塞巴尔德用养蚕业的讨论暗指消灭犹太人的纳粹政策(Final Solution)。它既是对杀害蚕的解释,也是对纳粹实行种族灭绝的残忍回忆。

细心的读者可能会感到有些费解,段中两个完整句子之间出现了一个看起来有些奇怪的破折号,它的意义是什么?不止于此,这种不同寻常的破折号也出现在小说的其他地方。最简单的解释是,这些破折号表示叙述的中断与过渡。

但实际上,塞巴尔德的破折号绝不仅仅是一种过渡,而更应该理解为一种尝试,它试图捕捉破折号前后的词句所暗含的恐怖。在两段描述之间,这段破折号制造出的短暂停顿也可以视作一种代表受害者的沉默。

有时候,破折号会出现在“毁灭”的概念之后。比如在第八章,主人公发现自己卷入了一场沙尘暴:

我喘着粗气,口干舌燥,从围剿我的洞穴中爬了出来,就像在沙漠中遭遇不幸的最后幸存者。死一般的寂静。没有呼吸,没有鸟鸣,连窸窸窣窣都没有,什么也没有。现在天很亮,太阳悬挂在最高的地方,但仍然隐藏在空中飘荡很久的旗帜之后。我想,这大概就是地球毁灭之后会被留下的东西。——我发着呆走完了剩下的路。

与上一段关于蚕的描写不同的是,这里破折号前后的转折虽然稍显突兀,但其实创造出一个类似梦境的空间。前一句还在设想这将会是地球毁灭后的景象,破折号之后便道出“真相”——只是自己的臆想罢了。这样的“梦境空间”,也是他“幽灵风格”的一种体现。

黑白照片

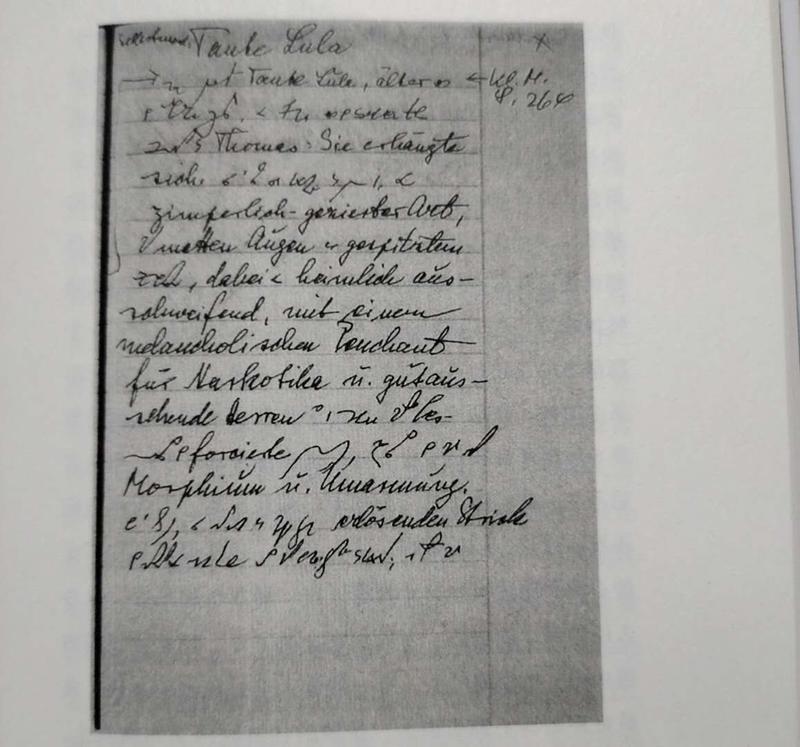

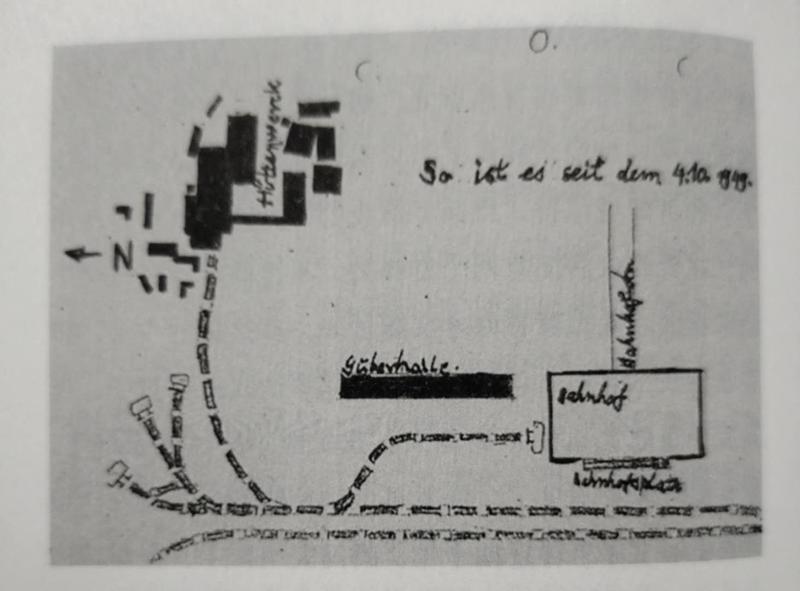

塞巴尔德最大的特点,就是在文本中穿插大量黑白图片,其目的就是为了传达出文本之外的历史讯息。以《移民》为例,书中第一章《亨利 · 塞尔温大夫》收入五张风景照,一张人物照,一张旧报纸图。第二章《保罗·贝雷耶特》收入十六张图,其中有十一张人物照片。此外,练习本上的手绘图两张,书信两张。第三章《安布罗斯·阿德尔瓦尔特》中有二十六张图。建筑物占十二张,其余为日记本、门牌、室内陈设图。第四章《马克斯·费尔贝尔》中图片有二十九张。其中十五张为建筑物,风景图也占多数。

这使得他的小说脱离了传统虚构的框架,驶向更真实的纵深。在遗作《奥斯特里茨》中,主人公奥斯特里茨借由摄影,一方面逃避过去所受的创伤(他的父母在他四岁那年被纳粹杀害),另一方面,在摄影中,他又不断无意识找寻过去,然而越是想要忘记,回忆就越刻骨铭心。在奥斯特里茨拍摄的大量照片中反复出现了“火车站”。因为火车站是他与母亲告别的地方,也是无数犹太人被送往集中营的地方。某种程度上,它代表着毁灭(这恰恰也是《移民》中保罗对铁路的理解与感知)。

时代的创伤使得塞巴尔德塑造的大多数人物不再遵循时间的线性规律运转,他们大多生前沉默,身后却是不安分的魂魄,游荡在活着的人周围。桑塔格在《土星照命》中说,记忆摧毁了时间。她以本雅明展开——他要做的不是恢复他的过去,而是要理解他的过去。本雅明将时间压缩成空间形式,压缩成先兆的结构。在被摧毁的时间记忆中,人好像获得一种“短暂的、阴影般的生存”。至此,《移民》中的“我”也道出自己的感受:某些事情往往是在缺失很长一段时间后以一种不期然的方式出现……他们就是这么回来的,这些死者。在过了七十多年后,他们不时从冰里出来,被发现躺在冰碛边,剩下一小堆被磨光的骨头和一双钉鞋。

(本文插图均来自广西师范大学出版社新民说出版的《移民》)

文章版权归原作者所有。