时间的暴政 - iYouPort

时间的暴政

- 到点啦!…… 喂,你在说什么?时钟是一个有用的社会工具,但它也是深刻的政治性工具。它使一些人受益,使另一些人被边缘化,使我们无法真正了解我们自己的身体和我们周围的世界。

1894年2月15日,一个潮湿多云的下午,一个人走过伦敦东部的格林威治公园。他叫马蒂亚尔·布尔丹 — — 法国人,26岁,一头黑发,留着小胡子。他沿着通往皇家天文台的 “之” 字形小路徘徊,该天文台在10年前刚刚被确立为全球标准化时钟时间 — — 格林威治标准时间 — — 以及大英帝国的象征性和科学中心。布尔丹的左手拿着一个炸弹:一个棕色的纸袋,里面有一个装满炸药的金属盒。但是,当他面对天文台站立时,炸弹在他手中爆炸了。

爆炸的声音很尖锐,足以引起里面两名工人的注意。他们冲了出来,看到一个公园管理员和一些男学生向地上一个蹲着的人影跑去。布尔丹在呻吟和尖叫,他的腿被炸碎了,一只胳膊被炸断,肚子上被炸出一个洞。在被抬到附近的医院时,他对自己的身份和动机只字不提,30分钟后,他在那里去世。

没有人确切地知道布尔丹那天想做什么。调查显示,他与无政府主义团体有密切联系。许多理论流传开来:“他在公园里测试炸弹,以便将来在公共场所进行攻击”,或者 “将炸弹交给其他人”。但是,由于他已经启动了装置,并在 “之” 字形路上行走,许多人 — — 包括内政部的爆炸物专家维维安·德林·马延迪和小说家约瑟夫·康拉德 — — 都怀疑布尔丹想袭击天文台。

布尔丹,据说是想炸毁这个时钟,作为一种象征性的革命行为,或者在一种天真的借口下,认为这样做可以破坏全球的时间测量。 他并不是这一时期唯一攻击时钟的人。在巴黎,叛军同时摧毁了整个城市的公共时钟,在孟买,著名的克劳福德市场时钟被抗议者用枪击碎。

在世界各地,人们对时间感到愤怒。

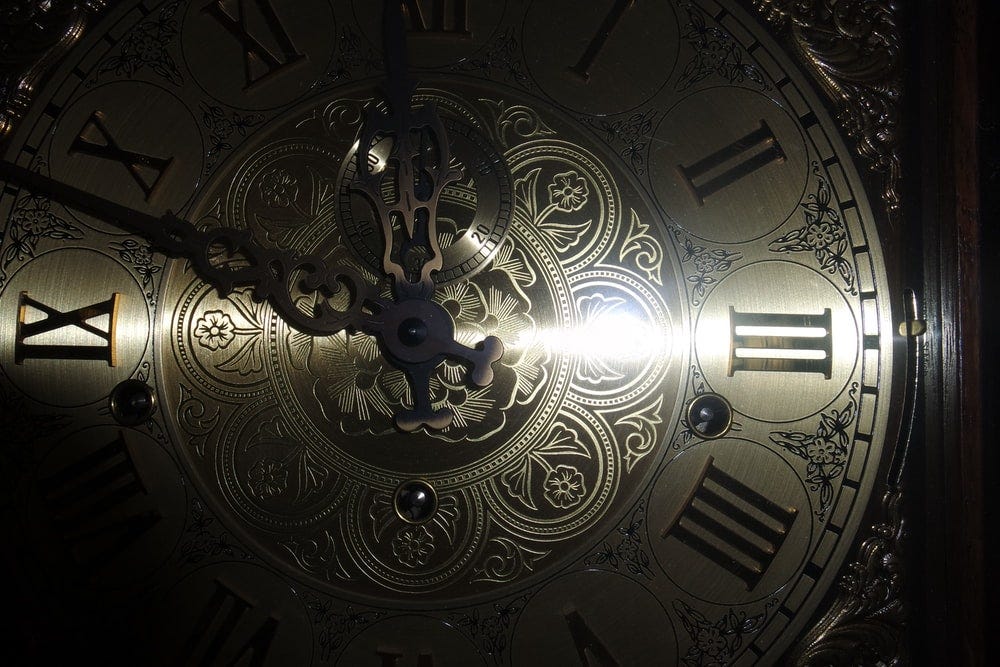

现在看来,破坏时钟的做法似乎很离谱。当代社会对时间非常痴迷 — — time 是英语中使用最多的名词。自从带表盘和指针的时钟首次出现在教堂塔楼和市政厅以来,人们一直在允许时钟在生活中无处不在:遍布工作场所、学校、家庭,戴在手腕上,最后进入人们每天盯着的手机、笔记本电脑和电视屏幕。

人们通过时钟上的时间来约束自己的生活。我们的工作生活和工资由时钟决定,我们的 “自由时间” 往往也由时钟严格管理。广义上讲,甚至我们的身体机能也由时钟来调节。 我们通常在适当的时间吃饭,而不是什么时候饿了就吃,在适当的时间睡觉,而不是什么时候累了就睡,对时钟闹钟引人注目的音调的重视程度超过了太阳的升起。在中午之前吃午饭有一种奇怪的羞耻感,这一事实证明了我们将时钟的逻辑内化的方式。正如美国经济学家和社会理论家杰里米·里夫金(Jeremy Rifkin)在其1987年出版的《时间战争》一书中所说, 我们是 “被时间约束” 的动物;“我们对自我和世界的所有认知都是以我们想象、解释、使用和实施时间的方式为中介的”。

时钟不测量时间。它生产时间。

在COVID-19大流行期间,许多人报告说,他们对时间的体验变得扭曲和奇怪。被困在家里或劳动时间过长,使人感觉一天就像只有几个小时,小时就像分钟,而有些月份的感觉没完没了,有些月份则几乎在不知不觉中过去。似乎时钟中的时间和我们头脑中的时间已经渐行渐远了。

学术研究探讨了我们的情绪(如大流行病引起的悲伤和焦虑)如何扭曲了我们对时间的感知。或者,也许只是因为我们没有到处走动,没有经历过什么变化。毕竟,时间就是变化,正如亚里士多德所认为的 — — 无变化的就是永恒的。但是,时钟本身很少受到质疑 — — 我们用来测量时间的东西,我们用来定义 “奇怪” 扭曲的鼓点。时钟继续记录它僵硬的秒、分和小时,完全没有意识到正在发生的全球危机。它是稳定的、正确的、中立的和绝对的。

但是,是什么让我们错了,而时钟对了呢?“对大多数人来说,他们最后一次专门讨论时钟和时间的课程是在小学早期”,纽约市立大学人类学教授 Kevin Birth 最近告诉我,他研究时钟已经超过30年了, “时钟就是这样一个东西,是我们整个社会的核心,它内置在我们所有的电子产品中。而我们对它的认识却停留在小学低年级的水平上。”

Birth 是越来越多的哲学家、社会科学家、作家和艺术家中的一员,他们出于各种原因,认为我们需要迫切地重新评估我们与时钟的关系。他们说, 时钟并不测量时间;它产生时间。

如果您错过了《 时间就是基本人权,是自由理念的重要战场(996不止是辛劳) 》

“协调的时间是一种数学构造,而不是对一种特定现象的测量”,Birth 在他的书《时间的对象》中写道。 这种数学构造在几个世纪以来被科学所塑造,没错,但也被权力、宗教、资本主义和殖民主义所塑造。钟表作为一种社会工具非常有用,它帮助我们围绕我们关心的事物协调自己,但是,它也带有深刻的政治色彩。就像任何政治性的东西一样,它使一些人受益,使另一些人被边缘化,使我们无法真正了解真正发生的事。

我们越是与钟表中的时间同步,就越是与我们自己的身体和周围的世界脱节。爱丁堡大学高级讲师、学术期刊《时间与社会》的编辑米歇尔·巴斯蒂安借用了环保主义者比尔·麦基本的一个术语,认为 时钟已经让我们对时间的本质产生了 “致命的困惑” 。在自然界中,“小时” 或 “周” 的运动并不重要。因此,大气中温室气体的积聚,在地球上生活了数百万年的物种的突然灭绝,病毒的迅速传播,土壤和水的污染 — — 所有这些的真正影响都超出了我们的理解范围,因为我们对时间和活动的尺度的奉献与人类无关。

在一个诸如种族、性别和性行为等社会建构受到挑战和瓦解的时代,时钟时间的真正性质却不知不觉地逃脱了更广泛的社会关注。就像发生在金钱上的事一样,时钟已经被看作是它唯一应该代表的东西:时钟已经成为了时间本身。

时钟时间不是大多数人认为的那样。它不是科学家所监测的某种真实和绝对时间的透明反映。它是被创造出来的,并且经常被改变和调整以适应社会和政治目的 。例如,夏令时是一个人类任意编造的东西。一周七天也是如此。“人们倾向于认为,在某个地方有一些主时钟,就像计量局的铂金棒一样,是 ‘超级时钟’ ”,Birth 说,“其实并没有。它是经过计算的。地球上没有任何时钟能提供正确的时间。”

西方学校通常教授的是,我们的时钟(以及延伸到我们的日历)中的时间是由地球的旋转决定的,因而也是太阳在我们天空中的运动。我们知道,地球在365天内完成一个太阳轨道,这决定了我们一年的长度,而它每24小时在其轴上自转一圈,这决定了我们的一天。因此,一个小时是这个旋转的1/24,一分钟是一个小时的1/60,一秒钟是一分钟的1/60。

这些都不是真的。 地球不是一个运动完美的球体;它是一个两极被挤压并摇晃的块状圆形物体。它并不是每天都在整整24小时内旋转,也不是每年都在365天内围绕太阳运转。它只是有点像是这样。 完美是一个人造的概念;自然界是不规则的。

几千年来,大多数人类社会都接受了并与大自然的不规则节奏和谐相处,利用太阳、月亮和星星来理解时间的流逝。早期最常见的计时设备之一,日晷(或影钟)反映了这一点。时间不是固定的60分钟长度,而是可变的。时间随着地球轨道的起伏而变长或变短,使人感觉冬天的白昼更短,夏天的白昼更长。这些时钟本身并不决定小时、分钟和秒,它们只是反映了周围的环境,并告诉你在大自然的周期性节奏中的位置。

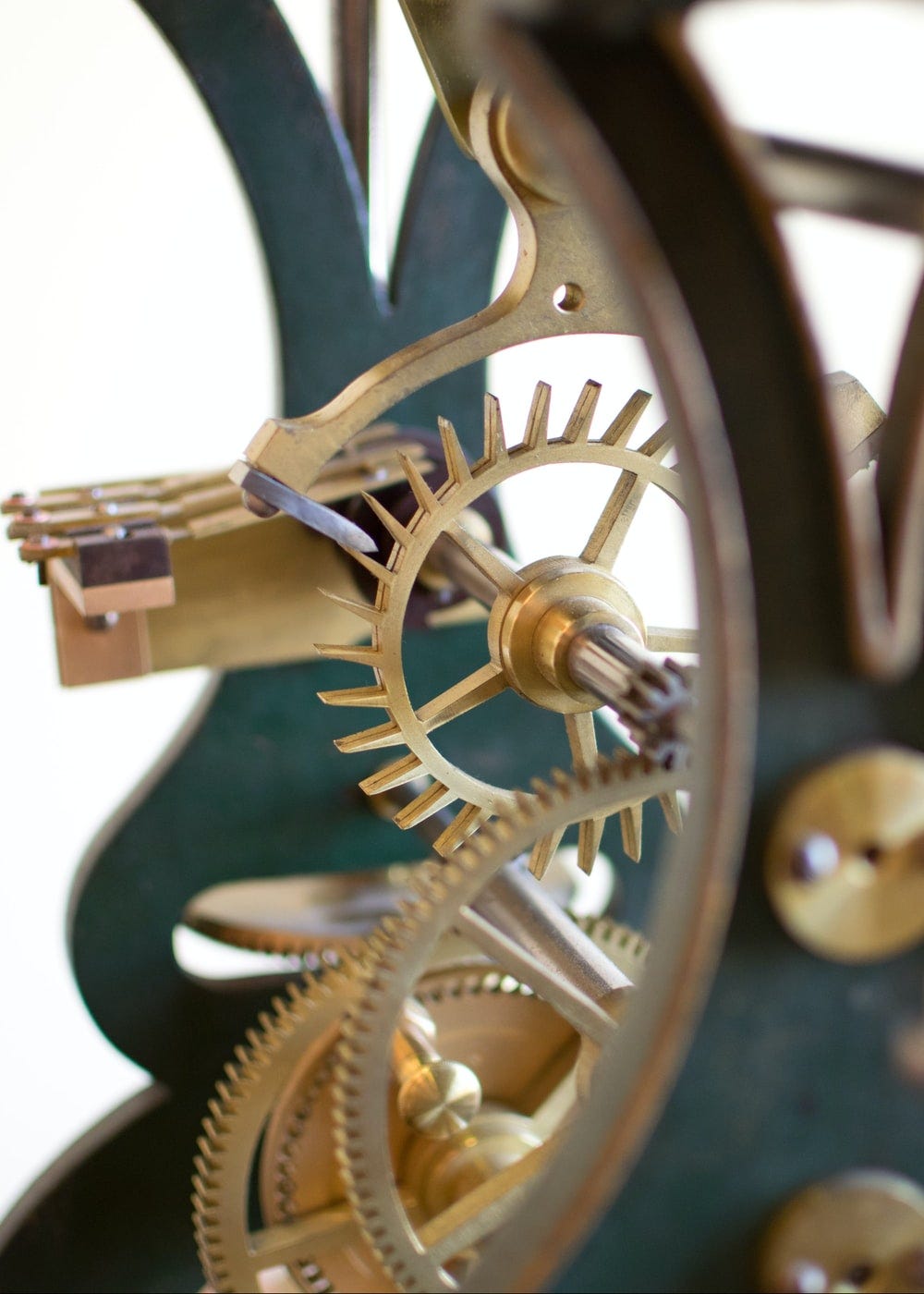

但自14世纪以来,我们逐渐背弃了自然,越来越多地通过人造装置来计算我们的时间感。它开始于北欧和中欧的修道院,那里虔诚的僧侣们建造了粗糙的铁制品,不可靠但自动敲击,以帮助敲钟人记录祈祷的法定时间。像任何机器一样, 机械钟的逻辑是建立在规律性的基础上的,即司行轮的刚性滴答声。它带来了一种完全不同的看待时间的方式,不是由各种观察到的自然现象的组合决定的节奏,而是,由同一个来源提供的完全相同的间隔的同质化系列。

对时间的配给和围绕时间约束自己生活的宗教狂热,使美国历史学家刘易斯·芒福德(Lewis Mumford) 将本笃会的修士描述为 “也许是现代资本主义的最初创始人”。基督教的一大讽刺是,它推动了围绕计时的科学准确性和精确性的不断发展的狂热,最终使西方的时间世俗化,并使上帝这个最初的钟表匠完全脱离了画面。

我们越是与时钟中的时间同步,就越无法与自己的身体和周围的世界同步。

到1656年,荷兰科学家克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens)发明了第一个摆钟,它为一个小的时间单位:秒提供了同质的和有规律的切片。与之前不一致的机械钟不同,摆钟的时间几乎是完美的。在同一世纪,英国天文学家约翰·弗兰斯蒂德和其他人开发了 “标准时间”,这是一种对地球自转的平均计算。科学已经找到了绕过地球不规则运动的方法,产生了一个可量化的和一致的单位,被称为格林威治标准时间。

标准时间对海员来说至关重要,对企业利益来说也是不可抗拒的,因为它可以为贸易、运输和电力通信提供便利。但是,它留在公众心目中的地位更多。在19世纪40年代英国的 “铁路狂热” 中,全国各地修建了大约6000英里的铁路线。 投资者(包括查尔斯·达尔文、约翰·斯图亚特·密尔和勃朗特姐妹)相互攀比,在自由派资本主义的狂热中购买铁路公司的股份,造成英国历史上最大的经济泡沫之一。大西部铁路公司和中部铁路公司等企业开始在其车站内和火车上执行格林威治标准时间,以使时间表有效运行。

英国的每个城市、城镇和村庄都曾将其时钟设定为自己的当地太阳时,这使每个地方都有一种可触及的身份、时间和地点感。如果你住在纽卡斯尔,无论伦敦的时间是多少,中午就是太阳最高的时候。但是,随着铁路带来了标准化的时间表,地方时间被妖魔化了,并被扫地出门。到了1855年,几乎所有的公共时钟都被设定为格林威治时间,或 “伦敦时间”,全国成为了一个时区。

叛逆的布里斯托尔市是最后同意采用标准化时间的城市之一。玉米交易所大楼上的主钟保留了第三根指针,为拒绝调整的当地居民显示 “布里斯托尔时间”。它至今仍在那里。

“铁路时间” 也来到了美国,将这个国家分成了四个不同的时区,并在全国范围内引起了抗议活动。波士顿晚报要求,“让我们保持我们自己的中午” ,辛辛那提商业公报写道,“让辛辛那提的人们坚持太阳、月亮和星星所记载的真理”。

1884年的国际子午线会议通常被认为是时钟时间占领世界的时刻。全球被切割成24个时区,宣布不同的时钟时间,所有时间都与最强大的帝国 — — 英国和他们的格林威治标准时间同步。 没有人会再从自然界中解读时间 — — 人们会被一个中央权威机构告知现在是什么时间。作家克拉克·布莱斯(Clark Blaise)认为,一旦如此,“太阳宣布什么根本就不重要了。‘自然时间’ 已经死亡” 。

时钟时间并不是大多数人所认为的那样。它是被创造出来的,并且经常被修改和调整以适应社会和政治目的。

实际上,由于欧洲的殖民主义、帝国主义和压迫,这一过程已经在整个19世纪发生了。 殖民主义不仅是对土地的征服,因此也是对空间的征服,而且,还是对时间的征服。从南亚到非洲再到大洋洲,帝国主义者攻击了其他的计时方式。他们把任何没有欧式钟表和教堂钟声的地区视为没有时间的土地。

澳大利亚历史学家 Giordano Nanni 在他的《时间的殖民化》一书中写道:“欧洲在商业、运输和通信方面的全球扩张与控制国外社会与时间有关的方式相一致,并以此为前提”。“将全球纳入一个由小时、分钟和秒组成的矩阵的项目需要被确认为欧洲普遍化意愿的最重要表现之一” 。简言之, 如果说东印度公司是英国海外殖民主义的物质体现,那么格林威治标准时间就是形而上的体现。

西方将时钟时间与自然界的节奏分开,有助于帝国主义者确立对其他文化的优越性。当英国殖民者席卷澳大利亚东南部寻找黄金时,他们把他们遇到的原住民社会的计时方法描绘成不规则和不可预测的,与钟表的理性和线性性质形成对比。尽管该地区的原住民社会拥有基于月亮、星星、雨水、某些树木和灌木的开花以及潮汐流动的先进计时方式,他们用这些方式来确定食物和资源的可用性、距离和日历日期。

Nanni 写道:“9世纪的欧洲人普遍认为,这种对自然的亲近是对人性的质疑。这部分是由以下事实决定的:启蒙运动的价值观和理想已将 ‘人性’ 的概念与人类对自然的超越和支配联系起来;而其相应的反面 — — 野蛮 — — 则是一种 ’更接近自然’ 的生活模式。”

在墨尔本,教堂和火车站在地平线上迅速发展,带来了时钟时间的指针、面孔、钟声和一般的喧闹声。到1861年,威廉斯顿灯塔上安装了一个时间球,墨尔本正式与格林威治时间同步。 英国殖民者试图将原住民纳入他们的劳动队伍,但由于人们不愿意牺牲自己的计时方式,结果并不令人满意。当地人不相信 “无意义的劳作” 和 “对时钟的服从”,澳大利亚社会学家 Mike Donaldson 写道,“对当地人来说,时间不是一个暴君”。

在澳大利亚的一些地方,土著人对西方时钟时间的抵制仍在继续,而且态度强硬。1977年,在 Pukatja 小镇(当时称为 Ernabella),在镇中心附近建造了一个巨大的、旋转的、电子操作的时钟,供当地 Pitjantjatjara 人协调他们的生活。 十年后,一名白人建筑工人在一次镇议会会议上指出,这个钟已经坏了好几个月了。没有人注意到,因为根本没有人去看它。

标准化时间的运动在20世纪50年代达到了顶点,当时原子钟被认为是比地球本身更好的计时工具。作为时间单位的 “秒”,被重新定义为不是地球绕太阳轨道的一小部分,而是原子钟内铯原子振荡的特定数量。

巴斯蒂安在爱丁堡的家中通过视频电话告诉我: “当你看到精确计时时,所有这些时钟都是与外界隔绝的,不会对周围发生的任何事产生反应”。 她身后的墙上挂着一张海报,上面写着 “睡着的时钟”。 “你必须让它们与温度、波动、湿度、甚至量子重力效应分开。它们不能对任何东西作出反应。”

世界各地实验室的400多个原子钟以原子秒为标准计算时间。这些时间的加权平均数被用来创建国际原子时(TAI),它构成了协调世界时(UTC)的基础。协调世界时并不是对自然完全没有反应的。每隔几年,它就会增加一个闰秒,以保持它合理地接近地球的旋转。但在2023年的世界无线电通信大会上,来自世界各地的国家将讨论废除闰秒并永久脱离太阳和月亮,而采用我们自己制造的时间,这是否符合我们的最佳利益。

“想象世界末日比想象资本主义的末日更容易”,文学评论家弗雷德里克·詹姆森写道。 最难想象的因素之一是资本主义通过钟表对我们的时间感知所做的事。现在,将时间视为一种可以花费或浪费的商品,似乎已经嵌入了每个人的心理。

资本主义并没有创造时钟时间,反之亦然,但 科学和宗教将时间划分为相同的单位,为资本主义建立了一个有用的基础设施,以协调身体、劳动和商品的剥削并转化为价值 。英国社会学家芭芭拉·亚当(Barbara Adam)认为,时钟时间将时间与金钱联系起来。她在《时间》一书中写道:“时间可以变得商品化,被压缩和控制” 。 “这些经济实践可以被全球化,并作为规范强加给全世界”。

亚当继续说, 时钟时间通常 “不仅被认为是我们对时间的自然体验”,而且是 “我们存在的道德尺度”。即使是最自然的过程现在也必须用时钟时间来表达,以便它们得到验证。

尤其是女性,她们经常发现自己处于这种武断的衡量标准的错误一端。无报酬的劳动,如家务劳动和育儿 — — 这仍然给妇女带来不成比例的 负担 — — 似乎在时钟的测量之间滑过,而怀孕的经历则非常受时钟时间的监督。亚当引用了一位妇女对其分娩经历的描述。“分娩中的妇女,由于宫缩的强度而被迫将所有的注意力转向它们,失去了与时钟时间的普通、亲密的联系”。但是在医院的环境中,自然的分娩过程已经被评估并以时钟时间为单位进行了标准化,妇女被迫遵循斯旺西大学助产士教授 Alys Einion-Waller 所说的 “医疗化的分娩脚本” 。

这种观念现在似乎根植于我们的心理,将时间视为一种可以花费或浪费的商品。

产妇的第一手经验和直觉被贬低了,而倾向于与预期的分娩阶段长度、宫缩间隔、宫颈扩张的进展和其他观察有关的时间和测量。当产妇的表现没有达到预期的曲线时,诸如 “没有进展” 这样的语言是很常见的,而偏离时钟时间框架可以被用来作为医疗干预的理由。 这也是最近家庭分娩运动越来越受欢迎的原因之一。

同样,新父母也知道,婴儿本身会成为他们的时钟,而任何标准化时间的说法都是荒谬的。当然,随着时间的推移,婴儿也加入了学校严格的时间等级制度,上课和吃饭的时间没有商量余地,迫使生物节律遵守社会上可接受的时钟时间。

正如 Birth 说的那样: “时钟帮助我们处理时间上统一的事。但任何不统一的事,任何变化的事,时钟都会搞砸。…… 当你试图规划一个自然过程时,自然界并不合作。”

2002年,科学家们惊讶地看着南极半岛上比曼哈顿大55倍的拉森B冰架 — — 它已经稳定了1万年 — — 现在分裂并坍塌成数百块摩天大楼大小的碎片。一位冰川学家告诉《科学美国人》,他可以看到鲸鱼在水中游泳,而就在几天前,那里还有厚达一千英尺的冰。

几乎在一夜之间,以前围绕着冰的大规模流失的时钟时间预测需要被改写了,以承认变化速度加快了300%。2017年,附近的拉森C冰架的一块脱落,形成了世界上最大的冰山 — — 大到不得不重新绘制地图。政府间气候变化专门委员会将这种突然发生的事件称为 “意外”,但这种事件比你想象的更频繁。

气候危机是一个领域,其中线性时钟时间经常发生致命的错误。它将危机框定为可测量、可量化和可预测的东西 — — 让人们可以像工作时间、假期、家务和项目一样,设想到这一点。气温升高、海洋酸化、冰雪融化和大气中的二氧化碳水平不断被转化为时钟时间,以创造出临界点、阈值、路线图和可持续发展目标,让我们去战胜或渴望实现。当一个所谓的 “意外” 发生时,时间在现实面前崩溃了。大自然并不配合。

它以同样的方式限制我们必须阻止全球变暖的时间。卫报在2008年7月推出了一个名为 “100个月拯救世界” 的博客,利用科学研究和预测,使其 “有可能估计出达到临界点所需的时间长度”。那是154个月前。难道我们已经进入世界末日的54个月了吗?也许吧。但是,人们不禁要问,不断地把气候危机归结为时钟的最后期限,然后不加评论地扔出去,是否造成了许多人无法理解实际发生的事的严重性和惰性?

能够单独按时钟时间生活而忽略大自然的紧急时间性是一种特权。

“我们不能说时钟时间不重要”,安特卫普大学发展政策研究所的研究员 Vijay Kolinjivadi 告诉我,“在某些时候,这种衡量标准有很大的意义,我们应该使用它。例如,你和我决定在上午10点谈话,这是没办法逃避的。 但当我们在思考资本主义、社会危机和生态崩溃时,它就会出现问题” 。他补充说, “时钟时间总是面向生产、增长和所有首先造成这种生态危机的东西”。

时钟时间的一个最具影响力的神话是,我们都以同样稳定的速度体验时间。但事实上并不是这样的。科幻小说作家威廉·吉布森(William Gibson)在2003年说过一句著名的话:“未来已经在这里了,只是分布得不是很均匀”。把气候危机说成是只有一定时间 “避免灾难” 的滴答声,就忽视了 那些已经看到灾难到来的人 。现实情况是, 仅靠时钟时间而忽视大自然的紧迫时间性是一种特权。

每隔几年,美国中西部地区就会因密苏里河一带强降雨而遭到洪水的肆虐,颠覆了数百万人的生活。1993年夏天洪水来临时,纽约时报的一位记者采访了一位当地居民,了解他被疏散的那个晚上。 “他记得关于河水迫使他和他的妻子离开他们居住了27年的房子的那个晚上的一切 — — 除了 一件事,即 ‘我无法告诉你那是哪一天 …… 我只能告诉你,我们离开时,河水的水位是26[英尺]” 。这篇文章的标题是:“他们用脚步来衡量时间”。

1992年,由天体物理学家转为作家的艾伦·莱特曼出版了一本名为《爱因斯坦的梦》的小说,其中他虚构了一个年轻的爱因斯坦梦到了对时间的不同解释将在他周围的人的生活中发挥的多种作用。在一个梦中,爱因斯坦看到了一个无法测量时间的世界 — — “没有时钟,没有日历,没有明确的约会。事件是由其他事件引发的,而不是由时间引发的。当石头和木材到达建筑工地时,房子的建筑就开始了;当采石人需要钱时,采石场就会交付石头 …… 当车厢装满乘客时,火车就离开了班霍夫广场的车站”。在另一部作品中,时间的衡量标准是 “瞌睡和睡眠的节奏、饥饿感、生理周期、孤独的持续长度”。

最近,在艺术和文学方面都有许多尝试,以重新想象时钟和它在我们生活中的作用。2020年底,艺术家大卫·霍维茨(David Horvitz)展出了他创作的一些时钟,其中包括一个与心跳同步的时钟。另一位艺术家 Scott Thrift 开发了一个名为 “今天” 的时钟,它将时间的流逝简化为黎明、正午、黄昏和午夜,而不是秒、分和小时。它的移动速度是普通时钟的一半,在一天内旋转一圈。

巴斯蒂安自己也提出了对气候危机的时间性有更多反应的时钟,比如与濒临灭绝的海龟种群水平同步的时钟,这种动物在太平洋地区已经生活了1.5亿年,但现在由于温度变化而面临灭绝。这些和其他提案的核心都是同一个想法 —— 除了我们所珍视的抽象的时钟时间之外,还有更多的方法来安排和使我们自己与周围的世界同步。

时钟时间可能已经殖民了这个星球,但它并没有完全摧毁其他计时传统。某些宗教与时间保持着根植于自然的联系,如伊斯兰教的 salat 和犹太教的 zmanim,其中的祈祷时间是由自然现象如黎明、黄昏和星星的位置来定义的。这些事件的时间可以转换为时钟时间,但它们并不是由时钟决定的。

在执行全球统一时间的地方,有些人仍然在反抗 ,比如在中国,整个国家都在一个时区,即BST(北京标准时间)。而在北京以西近2000英里的新疆,根据北京标准时间,太阳有时会在午夜落下,许多维吾尔族社区使用他们自己形式的当地太阳时。

世界各地的原住民社区仍然使用生态日历,通过观察季节性变化来保持时间。例如,Oneida 湖周围的美国原住民部落认为某种花的绽放是开始耕种和为从冬眠中醒来的动物设置陷阱的时间。相对于标准化的时钟和日历格式,这些生态日历,就其本质而言,反映并应对着不断变化的气候。

在莱特曼书中的最后一个梦中,爱因斯坦想象了一个与我们的世界不太相似的世界,在那里,一个 “大钟” 决定了所有人的时间。每天,数以万计的人在 “大钟” 所在的时间神殿外排队,等待轮到他们进入并在它面前鞠躬。莱特曼写道,“他们安静地站着,但暗地里却怒火中烧。因为他们必须观察测量那些不应该被测量的东西。他们必须看着几分钟和几十年的精确流逝。他们被自己的创造力和胆量所困。他们必须用自己的生命来偿还。” ⚪️

文章版权归原作者所有。