政治转型中的历史逻辑

政治转型中的历史逻辑

政治转型过程中,旧制度、旧环境不仅影响转型的后果,也影响转型本身的具体过程。历史值得敬畏之处,不仅仅在于它重要,更在于它发挥作用的方式和方向往往充满讽刺性

对任何一个社会来说,政治转型与民主化都是一场影响深远的大变革。对一些社会主义国家而言,政治转型的同时还往往伴随着从计划经济向市场经济的过渡。此变化之巨、影响之深,无疑有天翻地覆的意义。

然而,学术界和公众对于后转型国家种种社会变迁的研究和讨论,往往走向两个极端。一方面,我们常常听到一种声音,将后转型国家的经济、社会动荡单纯归因于政治转型本身,或者转型后新形成的政治制度和政策范式。比如,“独联体国家的经济危机源自苏联解体和之后的私有化”。这一视角往往最符合常识,但却将政治转型看成了一把大扫帚:一个国家政治转型之前的历史轨迹,似乎被转型过程完全清零,对转型之后的社会变迁毫无影响。换句话说,这一视角忽略了转型国家在转型前留下的一系列“历史遗产”,因此可以说是“反历史的”。

另一种与之针锋相对的声音则认为,转型国家在转型之后的社会发展图景,其实只是复制和延续这些社会在转型前的历史道路。从这一视角看来,历史遗产的作用是如此根深蒂固、阴魂不散,以至于所谓的政治转型其实只是表面文章,本质的社会现实依然是对历史的重复和延续。这一视角固然强调了历史的作用,却将历史看做静态的、凝固的,未免显得机械。

近期分别发表于《美国社会学评论》、《美国社会学杂志》的两篇论文,则不约而同地提供了一种更有洞察力的视角来讨论后转型国家的经济、社会生态:既承认历史的作用,又能看出历史发展的动态–历史之所以重要,不是因为历史上形成的制度、文化能历久弥坚保持不变,而是因为转型过程中的个体行为,终究还是脱离不了历史环境造就的特定束缚和激励。换句话说,历史是社会不断发展变化的过程,但过去的“历史遗产”却在一定程度上塑造了社会后续发展的轨迹。

后社会主义国家:转型前的政治生态与转型后的经济危机

1980、1990年代,几乎所有的社会主义国家都经历了政治制度与经济制度的巨变。这其中的大部分转型国家,都在巨变之后经历了不同程度的经济衰退。斯坦福大学社会学教授魏昂德与合作者的研究论文提出,这些国家转型后是否发生经济衰退、发生多严重的经济衰退,主要取决于转型前执政党对经济体的掌控能力。

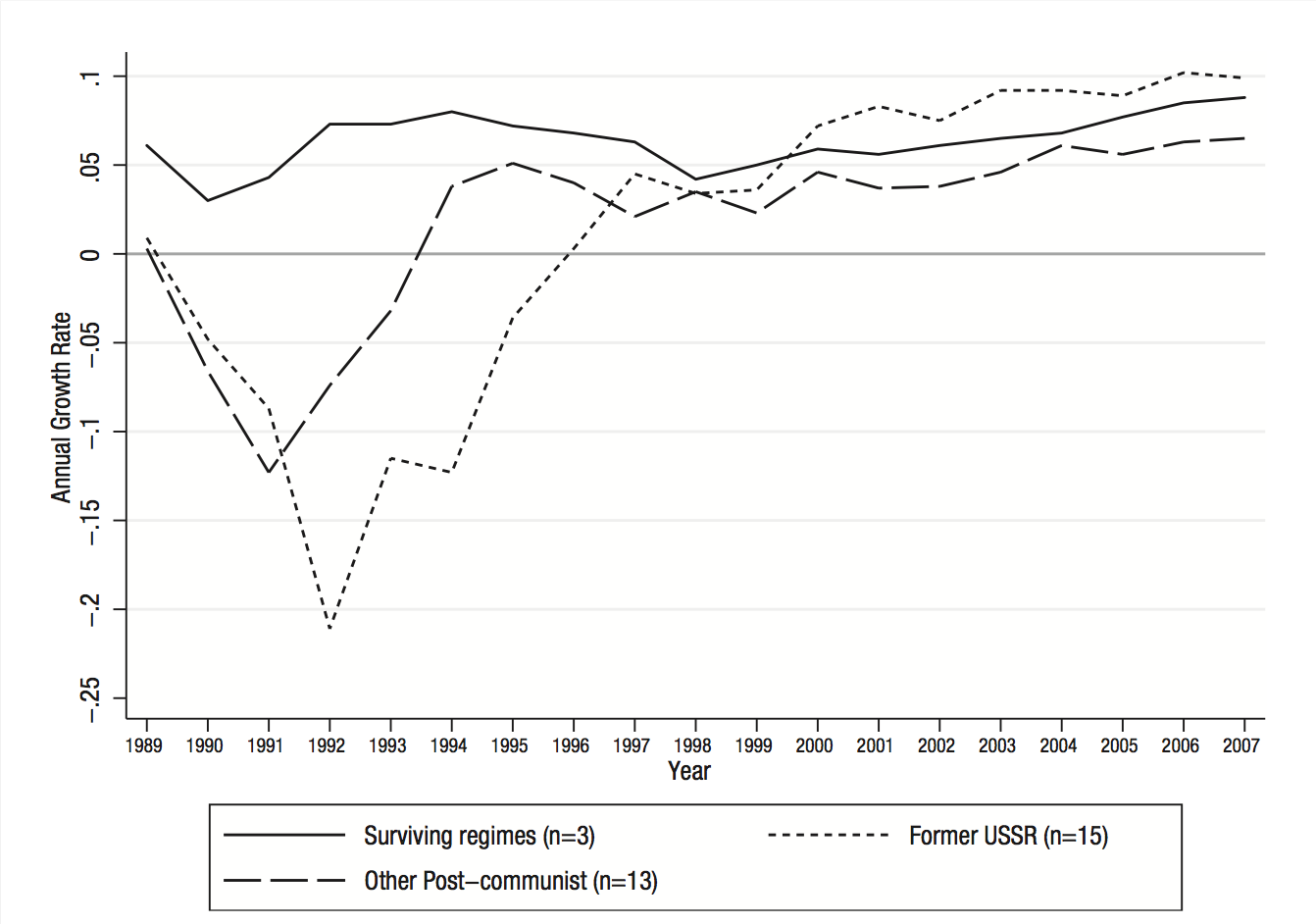

从这个图中可以看出,转型后的社会主义国家在经济发展趋势上可以分为三类。第一类是苏联解体后形成的十五个国家,它们见证了最为严重的经济衰退。第二类是其他共产党政权失势、经历民主化的社会主义国家。它们虽然也经历了经济衰退,但糟糕程度却明显轻于苏联十五国,而且从经济衰退中走出来的速度也更快。第三类是经济制度大幅转型、共产党政权却保持稳定的三个国家:中国、越南、老挝,没有经历经济衰退。同样重要的是,后社会主义国家的经济衰退,只出现在1980年代末、1990年代前半段的短暂几年。到了1995和1996年,几乎所有国家都已从衰退中走出,开启一定程度的经济增长。

如何解释这些转型国家在1989-1995期间的经济衰退呢?最常见的观点是将经济衰退归罪于政体更替本身,或者归因于政体更替后新政府确立的政治制度或经济政策范式。但从时间线上看,这一观点显然不能成立:在这些转型国家,经济衰退的起始时间同步于甚至早于政权更替。最明显的是,苏联1989年就有衰退迹象,但1991年政权才解体。因此,将经济衰退看作政权更替的结果,显然说不过去。

魏昂德和合作者则认为,要解释这些经济衰退的出现和严重程度,必须重点考察这些转型国家在转型前的政治生态。这其中的关键在于,共产党政权在崩溃之前的若干年里,对经济体拥有多大的掌控力。

社会主义国家的计划经济体制,是建立在国家对经济的指挥能力和以行政手段维持产权界定基础上的。一旦共产党政权能力下降,经济体便会滑向失控状态,使转型后新政府重建经济秩序的过程更加艰难。这一问题最集中的体现就是1980年代的苏联。在戈尔巴乔夫一系列冒失的经济改革、苏联积重难返的低效官僚体制、风起云涌的民族独立运动的相互作用之下,共产党政权对国有企业的管理能力、对公共资产的控制能力、攫取税收的能力全都大幅下降。这样一来,国家无力提供保证经济运行的必要公共服务,各路人马一拥而上掠夺公共资产,大量国有企业事实上被私有化。苏联解体后,各个国家的新政府不得不面对经济体的大范围失序和羸弱的国家能力。在这种情况下实行的私有化等新政策必然加剧经济混乱。这样看来,苏共政权的慢性瘫痪才是导致苏联解体后经济衰退的主因。

而其他经历民主化历程的共产主义国家,虽然在政治转型前或多或少也出现了国家权力对经济控制能力弱化的问题,但弱化的幅度远远没有达到苏联的级别。换句话说,这些国家在1980年代出现了程度相对较轻的经济失序,因此在转型后经济秩序重建的过程中,也经历了程度相对较轻的经济衰退。而在中国、越南、老挝这三个未经历政治转型的国家,共产党政权一直保有强大的经济控制能力,并且在1980、1990年代掌控着市场化改革的进程,使经济体得以保持相对平稳、有序的运转。

对这些转型国家而言,后社会主义时期的经济运行好坏,事实上取决于转型前共产党政权能力有多强大。以削弱政府作用为目的的市场化经济改革要想成功,恰恰需要改革前有那么一个强大的政府。这一看似反常识的结论,的确反映了历史的不散阴魂:没有任何新政权可以从零开始重建经济。新时代的经济发展和改革,必然要在旧时代造就的历史舞台之上展开。

意大利和西班牙:民主化前后的公民社会

民主制度的有效运行,很大程度上取决于是否有一个发达的公民社会–人们通过自我组织的方式相互扶持、争取利益。可是,一个国家民主化之后,公民社会并不会突然一下子生长出来。相反,民主化转型之后的公民社会是何面貌,与这个国家民主化之前公民社会的发展状况息息相关。而这里所涉及到的一个关键问题就是,非民主政体的具体类型和该政体之下公民社会的发育情况,究竟有何关系?具体来说,“极权政体”(强大官方意识形态下的一党专政)和“威权政体”(执政党不具备强大动员能力的非民主政体)哪个更有利于公民社会的发展?加州大学伯克利分校社会学教授Dylan Riley与合作者的最新论文,就讨论了这个问题。

对于这个问题,学界传统的观点可以归为两派。一种观点认为,公民社会的发展是一个从下往上的自发过程:公民自由地组建、参与社会组织,而且这些组织能自由地行动。这样来看,公民社会要想发展,需要政权对“官方-政治”领域和“私人-社会”领域之间建立清晰界限,对社会领域干涉得越少越好。因此,政治自由度相对较大的威权政体,自然比执政党无孔不入的极权政体更有利于公民社会发育。

另一种观点认为,公民社会的发展同样可以来自政权发起的、自上而下的动员过程,而“官方-政治”领域和“私人-社会”领域之间不一定非得有界限。在许多被共产主义政权或法西斯政权统治的国家,极权政府可以通过各种政治手段和意识形态宣传,鼓励或强迫人们建立、参与各种社会组织,而这些社会组织的职责与活动受到极权政府的领导。由此形成的公民社会具有强大的组织动员能力,一方面成为当局进行社会管理的机器,另一方面也确实起到提供社会服务、增强社会凝聚力的作用。这么说的话,极权政体之下公民社会的发育状况应该好于威权政体。

Riley与合作者则认为,这两种观点虽然各有道理,但都以偏概全。其中的关键在于,这两派都把公民社会放在“发达或不发达”这个单一维度下进行考察。事实上,公民社会的面貌至少有两个维度:组织强度(社会组织有多少、参与社会组织的人有多少、社会组织活动频繁不频繁)和政治独立性(社会组织的活动在多大程度上能保持“草根”属性,不受政权、政党和政治精英的控制和影响)。这两个维度相互联系而又各自独立。通过对意大利和西班牙公民社会在20世纪经历民主化转型前后的发育情况,研究者试图说明:极权政体下的公民社会组织强度高而政治独立性弱,而威权政体下的公民社会组织强度低而政治独立性强,而且这些特点延续到民主化转型之后的公民社会之中。

当今意大利的公民社会,组织强度高、政治独立性弱,而西班牙的公民社会则恰恰相反。在衡量公民社会组织强度的所有指标上,意大利都明显高于西班牙。比如,在志愿组织(voluntary organization)数量上,意大利是每千人12个,而西班牙是每千人6个。在参与志愿组织的人口比例方面,意大利比西班牙高五个百分点(33%对28%); 民间请愿联署参与率方面,意大利几乎是西班牙的两倍(47%对25%);工会密度方面,意大利是西班牙的两倍多(38%对16%)。

与此相映成趣的是,意大利的公民社会高度依赖于政党。这种依赖性体现在社会组织(比如工会、农会、退伍老兵组织、妇女组织和休闲娱乐组织)的资金来源、议题设置、人事安排等方方面面。政党甚至会直接建立、扶植许多社会组织。西班牙的公民社会则和政党之间保持了更远的距离。这两种形态不同的公民社会是如何形成的呢?

在墨索里尼的法西斯政权统治下,意大利无疑是典型的极权政体。扶植各种社会组织、鼓励人们加入社会组织,成了当局进行政治动员的重要手段。一层层、一个个社会组织把人们串联起来、使社会成为一个内聚力强的“有机整体”。这一套层次分明的社会组织系统的最高领导者,无疑还是法西斯党。因此,极权时期的意大利,公民社会组织强度高、政治独立性弱。

西班牙在二战后的三十年,被弗朗哥威权政府所统治。统治精英们主要通过政治制度设计和经济垄断来巩固自身权力,无意也无力通过社会组织建设来进行大规模政治动员,对处在核心政治议题之外的“私人-社会”领域也不甚关心。因此公民社会以一种自下而上的方式在社会边缘发展起来。这一过程的结果是,在威权时期的西班牙,公民社会组织程度低、政治独立性强。

那么,极权、威权政体下的公民社会形态,是怎么在民主化之后得以延续的呢?这其中有两种机制在起作用。首先,旧时代的社会组织形态限制了转型后社会组织发展时可利用的工具,也在认知层面限制了社会组织领导者的想象力。这是典型的“路径依赖”机制。

在研究者看来,还有另外一层更重要也更微妙的机制在起作用:对于推动民主化转型过程的人们来说,他们对于“什么是民主政治”、“如何实现民主政治”的认识,恰恰是被他们试图推翻的政体所塑造的。在意大利,民主政治意味着“反法西斯主义”:当法西斯政权通过控制社会组织完成高效政治动员时,民主派人士自然而然地走上了一条通过建立更强大的政党、用社会组织反击纳粹政治动员的方式推翻法西斯。如此一来,组织结构发达但高度依赖政党的公民社会就被逐渐固化为民主政治的一部分。在西班牙,民主政治意味着“反弗朗哥主义”:当弗朗哥政权中的政治精英着意于通过强化制度权力来巩固统治时,民主派人士同样试图通过推动制度内部改革来完成“夺权”,而无意于也想不到通过社会组织来进行大众政治动员。公民社会在西班牙民主化过程中始终处于边缘地位,因此其组织程度低、政治独立性强的特点也就延续到后民主化时代。

这一过程中体现的正是历史的荒诞:那些试图推翻旧时代的行动,恰恰将旧时代的历史遗产“传递”到新时代!政治转型是破旧立新的过程,但人们眼中的新制度是个什么面目,却是被他们想要推翻的旧制度所塑造的。与此同时,新旧之争的“主战场”(譬如,是大众政治动员还是精英内部重整)在哪儿,也恰恰取决于旧制度下形成的政治焦点是什么。正因如此,推翻“旧”的过程,也在不经意间成了巩固“旧”的过程。

这两篇论文贯穿着的,是一个统一的主题:政治转型过程中,旧制度、旧环境不仅影响转型的后果,也影响转型本身的具体过程。历史值得敬畏之处,不仅仅在于它重要,更在于它发挥作用的方式和方向往往充满讽刺性,让我们无法预料。认识到这一点,也许会让我们在思考那些和中国发展密切相关的问题(如“崩溃疗法还是渐进改革”、“先民主还是先法治”、“自由市场经济到底好不好”等)时多一分谨慎。

参考文献

- Riley, D., & Fernández, J. J. (2014).Beyond strong and weak: Rethinking postdictatorship civil societies. American Journal of Sociology, 120 (2), 432-503.

- Walder, A. G., Isaacson, A., & Lu, Q. (2015). After state socialism the political origins of transitional recessions. American Sociological Review, 80 (2), 444-468.

文章版权归原作者所有。