“被失踪”的英雄——钱钢老师课上的生日报【6】

“被失踪”的英雄——钱钢老师课上的生日报【6】

文/吴妍娇

钱钢老师附言

一场大火,多名救火者牺牲,其中一些人成为媒体宣传的英雄,另一些人的名字却如敏感词无影无踪。这是1960年的故事。它让吴妍娇发生兴趣,搜搜搜,搜到了被湮没的历史真相!

引子

阿拉爷(“我爸爸”的上海话读音)出生于1960年12月8日,因为他是土生土长的上海人,我想着,选择文汇报作为爸爸的生日报似乎最为合适。而且幸运的是,我在当天的报纸上的确“挖到了宝”。

正片

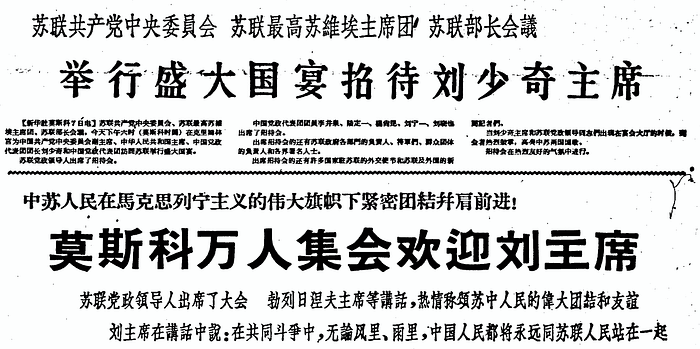

爸爸出生的时候,苏联还是中国的“老大哥”,当天国家主席刘少奇出访苏联,受到最高规格的宴请和招待。文汇报转载的人民日报社论,谈的是各国共产党和工人党代表会议胜利结束,核心也是中苏团结。

美国则还是受到“强烈谴责和严正抗议”的“美帝国主义”,中国也在积极建立和缅甸、刚果、古巴等“亚非拉”国家的“深厚友谊”。

特写

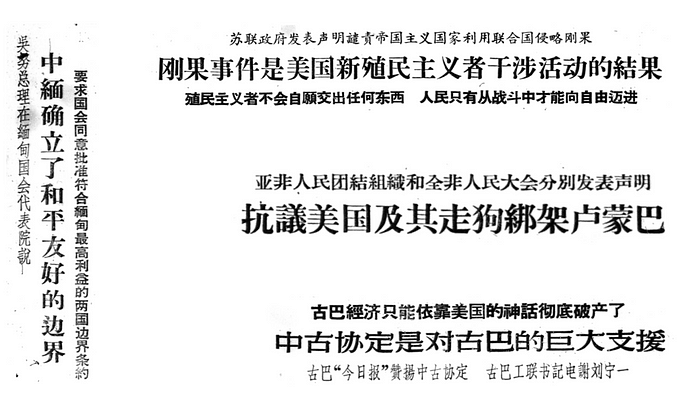

在当天的文汇报上,真正抓住我眼球的是第四版一整版的关于电影《英雄诗篇》的系列报道。当时我的内心OS就是:整整第四版都被这部电影承包了,有点厉害啊!而且还不是专门的文艺版,明显有点来头啊!

1960年,珠江电影制片厂根据“马口事件”英雄的事迹,摄制成黑白电影故事片《英雄诗篇》。那么问题来了,“马口事件”又是什么情况?

1960年2月26日,广东英德马口硫铁矿纸厂一起意外引发大火,广东公安韶关支队四中队官兵、驻马口硫铁矿的公安民警以及附近群众奋力扑救,13位英雄献出了生命。

读到这里,整个故事听起来似乎很简单。但一个准新闻人的敏感,让我注意到了报道层面的问题。

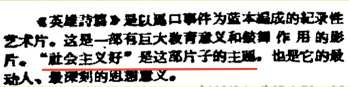

这一版上的三篇文章,分别是电影创作团队的手记、作家影评(据钱老师后提示,“作家影评”作者中,有后来写过长篇小说《人啊,人》的戴厚英,她当时刚从华东师范大学毕业),还有就是“马口事件”当事人的亲笔信。从新闻报道的专业角度来看,整版的报道还是做到了面面俱到,也就是所谓的fairness(公正)和balance(平衡)。

但仔细观察其叙事风格,我们马上又能发现独属于那个时代的专属烙印。

显然整体文风体现出一种在我们现在看来很浮夸,但摆在那个年代无比正常的“政治挂帅”之风。

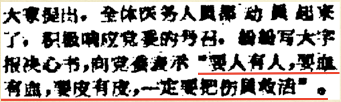

这个摘选就更夸张了,为了伤员捐血捐皮在所不惜,且不说其不科学之处,但表决心的坚决态度倒是表现得淋漓尽致。

文中提到影片拍摄时,其他事业一律让位,“报告会开到清晨四时”云云,都体现出一种透着狠劲儿的所谓“认真”态度。

这些相当有时代特色的文字都让我对这部电影产生了更为浓厚的兴趣。于是我抱着试试看的心态,对这个“马口事件”的历史进行了深挖,没想到真正的重头戏这才要开场。

高潮

“马口事件”在当时的影响力非常大。事件发生的两天后,英德县各界人民2000多人在南山隆重举行为马口纸厂火灾而牺牲的民警、干部等人员追悼大会。

此外,无论是省报还是包括公安部在内的政府机关,甚至连国家副主席都表达了对该事件特别的关注。马口的灭火英雄中有很多被追认为战斗英雄,而也正是这份所谓战斗英雄的名单,让我发现了一个当时被掩埋在种种报道下的真相。

2005年4月1日《羊城晚报》题为“马口事件不止13人牺牲埋名六壮士揭出尘封内幕”报道称: 45年后的今天,当记者再追寻英雄的故事时,却追出了“马口灭火”战斗中牺牲的不止13位英雄的新闻。

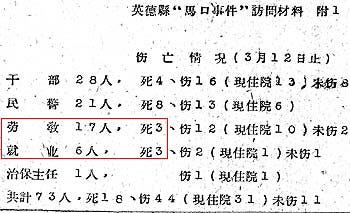

记者在尘封了45年的材料中发现,那场战斗还有3位解除劳教就业人员和3位正在劳教的人员献出了生命!但由于身份“特殊”,他们的名字始终没出现在灭火英雄谱中。

内有隐情:牺牲数字不止十三

《羊城晚报》记者经多方查找的资料显示,1960年英德马口硫铁矿是个劳动教养人员的改造点。

“马口灭火”战斗中幸存的英雄黎永端本来不会出现在火灾现场。1958年,他所在的公安部队,抽调他和另四名同志,负责看守38个在从化被划为“右派”的人士下放到马口硫铁矿改造。黎永端说,我知道他们是“右派”,可一接触发现他们都是好人啊,又有文化,我们从来都不会对他们打骂,相处得很好。救火的时候,他们也有参与。

而作为火灾发生后首批赶赴一线采访的晚报记者,周毅清晰记得,当年在马口接触的被采访对象,都提到了有一批“劳改犯”参与了抢救国家财产。“在那个年代,报道中不好提他们,因此也没有特别详细地了解过”。

当年参加救火的英雄江福燊感慨:“其实当年牺牲的,除了13名英烈还有其他人!”在马口硫铁矿的一些劳教人员,在管教干部的带领下,也赶赴现场灭火。但江福遷记不清牺牲了几个人,“好几个呢,当时没有提起,后来也都不提了”。

记者追查:发现六位埋名壮士

记者从省公安档案馆一份“马口事件”宣传学习办公室整理的资料中,发现了“马口灭火”牺牲者名单。名单记录了一批就业、劳教人员在管教干部的带领下参加救火,其中三位解除劳教就业的人员和三位劳教人员在灭火中牺牲。

至此可以推断,45年前轰动国内外的“马口灭火英雄”除13位烈士外,还有六位当时身份为劳教人员的热血青年,为抢救国家财产而献出年轻的生命,他们中年纪最小的才19岁。

看到这里,我们不禁要问,这六位为抢救国家财产而牺牲的劳教人员,他们到底算不算英雄?难道就因为他们当时的“右派”身份就否定了他们救火的事实么?

没错,在那个年代,黑的可以说成白的,白的也可以说成黑的,如果说歪曲事实是错的,那隐匿事实难道不也是一种欺骗、一种谎言吗?我们都说,真实是新闻的灵魂,那么那个年代的新闻报道,是否也可说是丢了灵魂?

花絮

花絮是现代电影的必备,是扯点题外话的好时机。

钱老师曾经说,做生日报不仅仅是查阅老报纸就够了,更重要的,也是给我们一个机会和家中的长辈聊聊过去的往事。

于是当年隔着千山万水,我用微信跟爸爸进行了长达1个多小时的“吹牛皮”(上海话里的侃大山),聊得老爸和我都颇有感慨。

一些当年发生在上海的故事……

(作为吃货的我基本和老爸都在聊吃的)

我爸出生在1960年,正值所谓的“三年自然灾害”的第一年,物资极度匮乏,个头长的不高,在大城市的情况还算好,至少饿不死。爸爸那时还小,细节都是从爷爷奶奶那儿听来的。

大人为了让小孩活下来,把吃的东西省下自己不吃给小孩吃,浆糊,面糊,之所以要烧浆糊、面糊之类的是因为这样全家都可以多少吃一点东西。不是为了享受或者吃饱吃好,仅仅是为了抵挡饥饿。

那时候最担心的事情是家里粮食又要没了。所以会发生邻里之间相互借粮食的情况,等这个月的粮食买到了再还回去,邻里关系因此很好,和现在城市里的情况也不一样。

当时小孩子营养不良的疾病很多,人们也经常会挖路边长的野菜吃。“zi guo ye”(上海话,紫角叶,也叫木耳菜),一种野菜,是给猪吃的,放点米,做成“菜汤饭”。

吃的最多是山芋,粮食方面以吃粗粮为主,糠(打稻谷打下来的壳)和菜放在一起。糠对现代人而言是难以下咽的东西,而在那段时期确实是人们的主食。尤其是家里人口比较多的,吃的会更少。家里会买点米,熬一锅很稀很稀的粥,稍微条件好一些的家庭会有两个窝窝头,就着稀粥吃。

据爸爸说,在当时连咸菜都是很奢侈的东西,我真是完全难以想象。往往是在饭里洒些盐巴,条件好的倒点酱油,叫酱油拌饭,家里能吃上猪油拌饭的就已经是我们上海人所说的大户了。那时候的盐巴和我们现在吃的盐也完全不是一个概念,是粗盐,颗粒比绿豆还大,比黄豆小一些。

当时很多人都会有便秘的症状,就是因为饮食里完全没有油水。当年完全不存在肥胖这种城市病,反而是很多人因为外形面黄肌瘦而被冠以“猴子”的绰号。

帮和面,玉米打成碎渣,煮的很稀。那时候米店里买不到大米,即使买到的也是陈年老米,不是新米。那些所谓酱油拌饭、盐巴拌饭中的饭都是小米。只有那些有级别的干部领导、有内部关系或工资高的家庭才可能吃到大米。

而且当时是粮食配给制,粮票再多也没用,成年男人每月29斤(炼钢工人不可能吃饱),成年女人每月21斤,而且那时候都是干体力活,很容易就饿了。

北上广的粮食供应还是基本要保证的,因为城市不能乱。每天就只能在半饱的情况下干各种体力活,所谓勒紧裤腰带也是为了抵抗饥饿感,继续干活,甚至还要加班加点地工作。

后来条件稍微有所改善了以后,有时候在农田里挖些野菜,和饭一起,再稍微拌点猪油,就算吃荤菜了,这已经是香得不得了的人间美味了。

作者介绍

吴妍娇,2014届香港大学新闻及传媒研究中心硕士毕业生,目前为外滩教育编辑,并运营上海美食类微信公号“魔都美食良心测评”

【 下期预告 】

同样是上海,相隔一年出生的婴儿可能经历完全不同的命运。

董忆颖的父亲出生在1961年8月24日。她发现当时的上海有上千弃婴被送到内蒙古,从而感叹父亲的幸运。

从报上的手工艺报道,到“童子牛怀胎”的新闻,再到奶奶当年领牛奶的亲身经历,董忆颖用历史的碎片为我们拼凑出一幅饥荒时期的生动侧影。

请期待2月1日第七期“钱钢老师课上的生日报” — — 《童子牛怀了孕,娘子军分外红 — — 董忆颖爸爸的生日报》。

文章版权归原作者所有。