胡士托:從反叛的烏托邦到烏托邦的反叛

搖滾客說,搖滾是一種生活方式、是一種反叛態度,而胡士托(Woodstock)音樂祭正展示了這些美好標語是如何在一個大農場上、在三天三夜中顯現出,並為後來一代一代的搖滾青年定義了搖滾音樂祭的終極想像,塑造了一個永遠無法抵達的烏托邦。

胡士托音樂節也濃縮了六零年代的激情與反叛。嬉皮青年們在這裡向世界證明了,至少在那幾個白天與黑夜中,他們確實是愛與和平的天使。

然而,六零年代末已經不是一個愛與和平的時代,而是恨與戰爭:不論是是美國內部的憤怒與革命,或者是美國在東南亞土地上的戰爭。

愛與恨、戰爭與和平間的衝撞,構成60年代的時代精神。

1.

胡士托的神話是一群天真的理想主義青年,在戰爭與暴力的漫天烽火中,建立一個「愛與和平」的音樂城邦,一個「胡士托國度」(Woodstock Nation)。雖然事實上,那只是時代的迴光返照,是不甘被打敗的嬉皮的最終奮力一搏。

1968年,全世界在這一年爆發青年革命以及對革命的謀殺。在美國,主張非暴力的金恩博士和參議員羅伯甘迺迪兩個理想主義代表先後被暗殺。另方面,黑人民權運動日益走向暴力,黑豹黨和警察之間槍戰越來越猛烈。八月芝加哥街頭,爆發六零年代最激烈的警民衝突。而頭上帶著花朵的嬉皮早已被宣佈死亡:前一年在舊金山鮮艷的愛之夏,已然崩解為混亂深淵。

1969年,整個六零年代的火焰彷彿要在時代終結前奮力燃燒。民謠歌手尼爾楊在一月發表個人專輯時說:「每個人都知道革命就要來臨了。」

共和黨的尼克森在一月宣誓就任總統,反戰運動持續高亢。春天哈佛大學三百名學生佔領校舍。五月在柏克萊附近的人民公園,警察和社區運動份子為了公園的使用權而激烈對抗,多人受重傷,一人死亡,州長雷根宣佈柏克萊地區進入緊急狀態。

六月1日,約翰藍儂在加拿大蒙特婁的旅館床上,錄下經典反戰單曲「 Give Peace a Chance 」。月中在芝加哥,學運激進派「氣象人」從「全美民主社會學生聯盟」(SDS)分裂出,主張暴力與炸彈是正當的。六月28日,在紐約格林威治村的石牆酒吧,不甘於被警察長期騷擾的同志們起身抗暴,開啟了同志平權運動。七月下旬,「同志解放陣線」成立。

八月初,吸引許多嬉皮跟隨的邪派曼森(Charles Manson)家族成員,犯下數起嚴重兇殺案。九月,去年在芝加哥引起騷亂的八君子的審判開始。冬日的十月,氣象人組織的運動在芝加哥掀起「憤怒的日子」和警察對幹。十一月,近五十萬人在華府舉行反戰大遊行。

黑豹黨領袖Eldrige Cleaver說,「革命即將爆發,不論去炸美軍,或者暗殺美國總統,都是值得嘗試的。」[1]

就在這一個灰暗的夏天,將近五十萬人奇異地參與一場關於愛與和平的音樂盛典。

2.

1969年八月15日到18日。

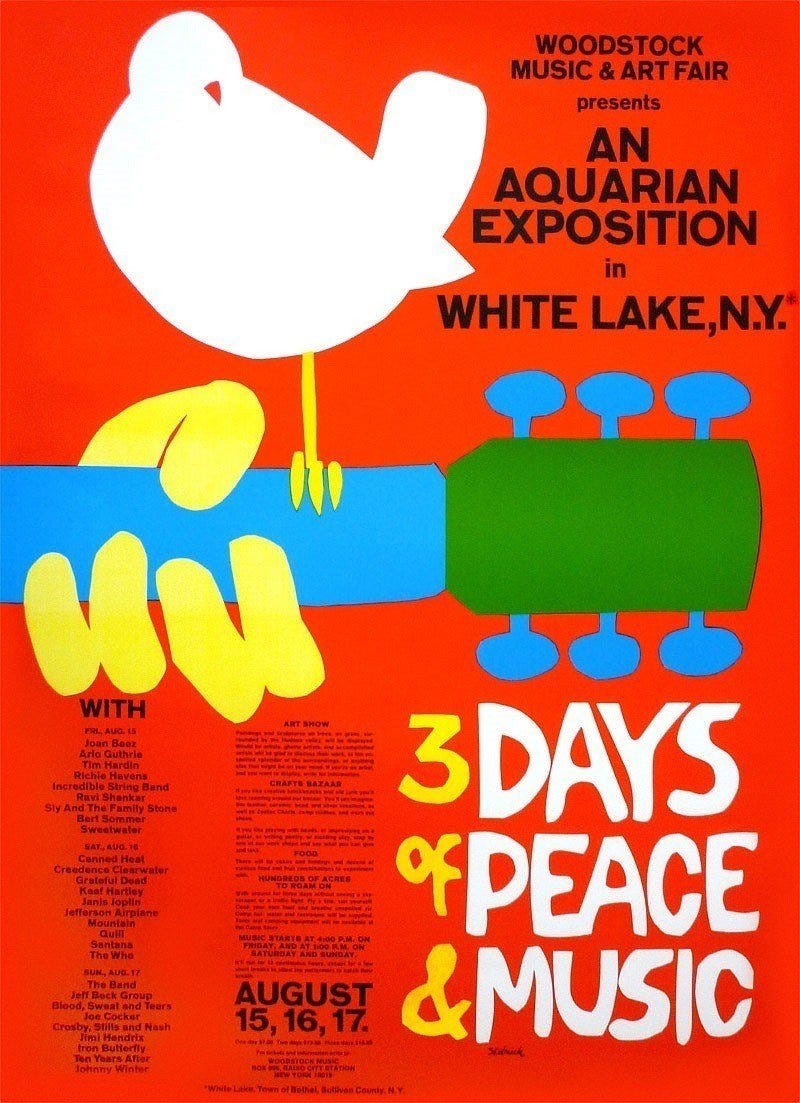

一開始兩個年輕人在報上刊登一則廣告說他們是「有無限資金的兩個年輕人」,但是缺乏好主意。Michael Lang和朋友看到搖滾樂已經在六零年代後期成為青年文化主要力量,看到愛與和平已然成為時代精神,所以提議在紐約上州一個農場舉辦這個「胡士托音樂與藝術節」(Woodstock Music and Art Fair)。

演唱會陣容包括那個時代大部分的民謠和搖滾巨星(或者在這場演出之後就成為明星的新人):Joan Baez, Janis Japlin, the Who, Joe Cocker, Crosby Stills & Nash, Sly and the Family Stone,Jimi Hendrix等,歌手們在日夜輪番上陣。

台下的年輕人在這裡相互微笑,在雨後的泥漿中歌唱跳舞,在河中集體裸身洗浴,在草地上實踐「做愛不作戰」。有人說,胡士托最大的特色就是什麼都沒發生。即使有五十萬人,且食物匱乏、衛生很差,人們不是沒有抱怨和不爽,但幾乎發生任何暴力與不幸。當地警長說,「姑且不論他們的服裝和想法,他們是我二十四年警察生涯中最有禮貌、最體貼和最乖的年輕人。」

胡士托成為一個反文化的邦城、六零年代青年文化最盛大的瑰麗展演,以及搖滾史上的永恆神話。

正是因為胡士托的巨大,他也徹底體現了搖滾樂的核心矛盾:青年文化與商業、與反叛之間的矛盾。

胡士托原本是一門生意。一如1967年,有人看到新誕生的嬉皮文化和迷幻音樂,所以舉辦搖滾史上第一次的大型音樂節來賺錢:蒙特利音樂節(Monterey Pop Festival)[2]。但胡士托音樂節引爆了彼時的青年想像,,女孩男孩們衝破藩籬,在這個金色花園裡建立起屬於自己的烏托邦國度。這人數遠遠超過主辦者的期待,最終他們只能宣佈這是免費音樂會。(也有人認為,主辦者願意拆掉圍籬,是因為他們已經和華納公司談好電影版權,那才是真正金雞母。)

至於文化與政治,嬉皮或搖滾青年與新左派革命青年之間的關係本來就是爭論不休。到底嬉皮或搖滾所建構起的反文化,有沒有改變體制的革命潛能?

這個六零年代最盛大的音樂會正好是一個試煉。

新左派霍夫曼(Abbie Hoffman)很不滿意主辦者去政治化,因此借用並轉化Dylan的曲名「暴雨已至」(The Hard Rain’s Already Falling )為文來強調國家對搖滾樂的壓迫:「很快地,有一天,我們會在郵局看到國家的海報上寫著「通緝陰謀叛亂者」,但文字下面是我們最喜愛的那些搖滾樂隊。這是幻想嗎?不。看看Jimi Hendrix, MC5, The Who 等,他們最近都因為持有毒品被警方逮捕。這是因為國家要摧毀我們的文化革命,一如他們摧毀我們的政治革命。」

霍夫曼決定解放胡士托,他並特別希望主辦者可以聲援因持有大麻而被逮捕的運動份JohnSinclair(他成立一個白豹黨,並深信搖滾的革命先鋒角色)。因此在樂隊TheWho表演時,霍夫曼衝上台去搶麥克風說:「你們怎麼可以在這邊爽,卻看著John Sinclair只因為持有一點大麻而被捕。」但就在這時,The Who吉他手Pete Townshend用吉他和靴子踢他,說「滾開我的舞台」[3]。

這是胡士托最著名的一段衝突,並常常被認為呈現了嬉皮、搖滾和新左派的分裂。但事實上,後來Townshend在接受訪問時說他當時沒認出那人,以為只是有人喝醉跑上來,其實他同意霍夫曼所說的。而霍夫曼雖然被趕下來,但在後來還是寫下「胡士托國度」一書,並且說「他們是一群疏離的青年,他們致力於合作而非競爭,他們深信人們應該有除了金錢之外更好的互動工具。」

胡士托城邦的組織者宣稱他們尊崇自由、反戰和民權的理念。也有音樂人刻意要在歌曲放入政治。例如瓊拜雅在現場說自己先生正在獄中絕食抗爭,並唱起工運老歌”Joe Hill”,提醒嬉皮們抗爭仍要繼續。Country Joe McDonald則演唱他著名的反戰歌曲”I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag”. 在歌曲中他說,「你們聽著,我不知道如果你們不能唱的更好,你們要如何停止這場戰爭。這裡有三十萬個渾球,我要你們開始唱!」

最後一個上場的Jimi Hendrix用魔鬼般的聲音彈奏起美國國歌,是最激烈而詭魅的政治顛覆。

但不論是愛與和平,激進與抗議,這些舞台上聲音終究無法抵抗時代向黑暗墜落。

3.

胡士托音樂節的海報上寫著:「三天的和平與音樂」。的確,這個和平真的只存在那三天。

1969年十二月4日,黑豹黨成員Fred Hampton在家中被警察擊斃。兩天後,加州阿特蒙的滾石樂隊演唱會上,一人在騷動中被保全「地獄天使」刺死,為六零年代搖滾的恣意狂歡劃下悲劇終點。

從1969年八月到1970年五月,約有兩百起的炸彈爆炸或意圖爆炸事件,平均每天一起。1970年三月,主張暴力革命的氣象人成員有三人在格林威治村家中製造炸彈時引爆身亡。五月4日在肯特州立大學,美國國民兵槍殺四名反戰學生。

搖滾樂也演奏起哀戚輓歌:吉他之神Jimi Hendrix、The Doors主唱Jim Morrison、嬉皮之后Janis Joplin都在一年內死亡,他們都是二十七歲。

顯然,胡士托只是草地上與泥漿中建立起的一座解放的城邦,是天真嬉皮們一場華麗的冒險。他們只是想天真地逃逸出體制,而未能改變綑綁他們的社會結構和政經權力,沒能阻止戰爭,沒能改變美國種族主義。所以,虛幻的胡士托國度剎那崩解了。

尤其,彼時搖滾樂已經越來越產業化。此後,反叛王國的子民成為新市場的消費者,他們或者他們的後代,在音樂中或演唱會上享樂玩耍,購買嬉皮文化與另類文化的商業產品。

反叛的烏托邦背叛了自己。

不過,胡士托青年們構築起的這座小小城邦,並未隨著他們離開那個巨大農場而被荒棄在歷史中,而是進入每一代搖滾青年的集體意識中,不論是他們留下的夢想,或是灰燼。

4.

胡士托音樂節的幽靈總是在我們的上空遊蕩。

四十年前的台灣,處在封閉世界的搖滾青年們深受這場演唱會震撼。台灣滾石唱片創辦人段鍾沂說,他雖然不一定喜歡Jimi Hendrix或Janis Joplin的音樂,卻在他們身上看到反體制、反權威的姿態,也逐漸了解搖滾樂是憤怒的。當Jimi Hendrix在胡士托演唱會上用電吉他性感地彈奏出美國國歌時,對他們來說就是一場革命。

接下來的歷史是,音樂節更高亢與更沉默:他們從搖滾青年的反文化革命基地,逐漸更商業化,並成為新的青年文化、生活風格,但我們似乎更難聽到青年的反叛之聲與另類想像。

當年,天真的胡士托世代青年試圖要用激進但可愛的姿態表達反文化的夢想,終究沒有能改變那個時代。如果胡士托後來年復一年辦下去,也不可能持續反文化的神聖光環,而只能還原到其商業本質。今年原來創辦人想要舉辦五十週年紀念版,最後卻尷尬地取消,成為搖滾史上一場庸俗的荒謬劇。

畢竟,五十年前的今日是一個獨特的文化時刻,一個無法複製的神話,而今日的我們要創造另一個文化時刻,必須去尋找這個時代的文化意義與對世界的想像。

[1]關於六十年代末期的暴力與革命氣氛,請見我的《想像力的革命》。

[2]關於蒙特利音樂祭與嬉皮文化,請見《想像力的革命》。

[3]1971年,約翰藍儂在密西根參加一場聲援John Sinclair的演唱會,甚至為他做了一首歌,這段請見我的另一本書《時代的噪音》與這裡 https://medium.com/%40soundfury/%E7%B4%84%E7%BF%B0%E8%97%8D%E5%84%82%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%88%90%E7%82%BA%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E7%9A%84%E6%95%B5%E4%BA%BA-1-c0200105923

本文原版收錄於我的《聲音與憤怒:搖滾樂可以改變世界嗎?》十週年增訂版(2015)

文章版权归原作者所有。